飲酒運転の罰金とは?酒気帯び・酒酔い運転の罰金額やリスク

飲酒運転による罰金とは、飲酒運転に対して科される罰金であり、酒気帯び運転で50万円以下、酒酔い運転で100万円以下の罰金が科せられます。

飲酒運転は、時に死者を発生させるたいへん危険な行為です。

近年、飲酒運転による交通事故が社会問題となっています。

相次ぐ悲惨な事故の発生を受け、飲酒運転に対する罰則も年々厳しくなっています。

飲酒運転は、単なる罰金にとどまらず、運転免許の停止や取消し、拘禁刑などの制裁を受ける可能性のある、重大な違反行為です。

また、事故を起こした場合には被害者への損害賠償責任も発生し、ケースによっては高額の賠償金を支払わなければなりません。

このような結果を避けるためには、飲酒運転に関する正しい知識を身につけ、絶対に飲酒運転をしないという強い意識を持つことが重要です。

この記事では、飲酒運転の罰金について、罰金の金額や違反点数、事故時の責任、同乗者への処罰などを弁護士が解説します。

目次

飲酒運転とは?

飲酒運転は、アルコールを摂取した状態で車両を運転する行為を指します。

アルコールによって酩酊状態となると、判断力や正確な動作など、運転に求められる能力が総合的に阻害されます。

飲酒運転の危険性は科学的にも証明されており、アルコールが運転能力に与える影響は、血中アルコール濃度がわずかであっても無視できないものです。

アルコールの影響下で自動車を運転する行為は、事故を起こす可能性の高い危険な行為であり、道路交通法によって厳しく禁止されています。

2~4(略)

飲酒運転には2種類ある

道路交通法では、酒気を帯びた状態での車両の運転、つまり飲酒運転を禁止しています。

法律上、飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区別されます。

これらは、血中アルコール濃度や運転者の状態によって区別され、どちらも重大な交通違反として厳しく処罰されます。

酒気帯び運転とは

酒気帯び運転は、血中アルコール濃度または呼気中アルコール濃度が一定の基準値以上の状態で運転する行為を指します(道路交通法117条の2の2第1項3号)。

具体的には、血液1ミリリットル中のアルコール濃度が0.3ミリグラム以上、または呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上の場合に、酒気帯び運転が成立します(道路交通法施行令44条の3)。

この規定から分かるように、酒気帯び運転は、数値基準によって客観的に判定されます。

運転者の自覚症状に関係なく、アルコール濃度が基準値を超えていれば違反が成立します。

いくら本人としてはアルコールが残っていないと思っていたとしても、検出されるアルコールが基準値を超えていれば、酒気帯び運転となります。

測定は主に呼気検査によって行われ、警察官が携帯する呼気測定器によって、即座に判定することが可能です。

酒気帯び運転の特徴は、運転者が正常に運転できている場合でも、アルコール濃度の基準値を超えていれば違反が成立することです。

酒気帯び運転の基準値は、数値なので客観的には明確です。

しかし、実際どれくらい飲んだらその基準値を超えるのか、イメージできないかと思われます。

ビール中びん1本、日本酒1合、ウイスキーダブル1杯を飲んだときの血中アルコール濃度が0.2mg/mL(0.02%)~0.4mg/mL(0.04%)ですので、これを参考としていただければと存じます。

もっとも、お酒を少しでも飲んだら絶対に運転しないようにしてください。

酒酔い運転とは

酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為を指します(道路交通法117条の2第1項1号)。

「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」とは、一般的には、車両等を正常に運転するについて必要な注意力を欠くおそれがある状態を指すと言われています。

酒酔い運転の判定は、血中アルコール濃度の数値ではなく、運転者の実際の状態によって総合的に判断されます。

たとえば、歩行状態や受け答えの内容などの運転者の状態を総合的に観察して、正常な運転ができない状態であるかが判断されます。

また、直線歩行テストや片足立ちテストなどの身体機能検査によって、平衡感覚や運動能力の低下を確認することもあります。

酒酔い運転の特徴は、アルコール濃度の数値に関係なく、実際の運転者の状態を基準に判断される点です。

アルコール耐性には個人差があり、同じ量のアルコールを摂取しても、人によって酔いの程度は大きく異なります。

そのため、血中アルコール濃度が低くても、明らかに酔っている状態で運転していれば、酒酔い運転として処罰されます。

逆に、アルコール濃度が高くても、前述のような状態にない場合には、酒気帯び運転として処理されることになります。

酒気帯び運転と酒酔い運転との違い

酒気帯び運転と酒酔い運転は、いずれもアルコールの影響下で車両を運転する行為です。

両者の最も大きな違いは、判断基準です。

酒気帯び運転は、アルコール濃度の数値という基準によって客観的に判定されます。

これに対し、酒酔い運転は、運転者の状態がどうであるかという主観的な評価によって判定されます。

酒気帯び運転と酒酔い運転では、アルコールの影響をどのように判定するかという視点が異なっています。

このため、酒気帯びと酒酔いの両方の基準に該当することもあれば、いずれか一方にのみ該当するケースもあります。

ただし、酒気帯びにおけるアルコールの基準は、多くの人にとっては、少し酔いを感じる程度であると言われています。

また、罰則としても、酒気帯びよりも酒酔いの方が重くなっています。

これらのことから、一般論としては、酒気帯びよりも酒酔いの方がより重大な違反行為ということができます。

飲酒運転のペナルティには行政罰と刑事罰がある

飲酒運転に対するペナルティは、行政罰と刑事罰の2つの種類があります。

行政罰は、運転免許制度に基づく処分です。

交通違反に対する行政罰としては、速度違反や信号無視などに対しては、反則金が科せられます。

ただし、飲酒運転においては反則金では済まず、運転免許の停止や取消しなどの厳しい処分が科せられます。

一方、刑事罰は、犯罪行為に対する制裁であり、罰金や拘禁刑などの刑罰が科せられます。

これらの処分は、別の目的に基づいて科せられる別個のものであり、一方の処分を受けたからといって他方が免除されるわけではありません。

両方の処分が同時に進行することになるため、免許に関する制裁と刑事責任の問題を並行して対応する必要があります。

飲酒運転の違反点数

違反点数制度は、交通違反の危険性を数値化し、一定の基準に達した場合に免許停止や取消しの処分を科す制度です。

飲酒運転は重大な違反行為として位置づけられており、1回の違反で免許停止や取消しに該当する高い点数が付加されます。

飲酒運転に対する違反点数は、事案の悪質性に応じて異なります。

酒気帯び運転の違反点数は、呼気中のアルコール濃度によって2段階に分かれています。

呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の場合は13点、0.25ミリグラム以上の場合は25点の違反点数が付加されます。

13点の場合は90日間の免許停止処分、25点の場合は2年間の免許取消し処分となります。

酒酔い運転の違反点数はさらに重く、35点が付加されます。

35点による免許取消しの欠格期間は3年間であり、この期間中は運転免許を取得することができません。

このように、飲酒運転による違反は、最も軽い場合であっても一発で免許停止となる水準です。

飲酒運転に対しては、非常に厳しい処分をもって臨むという制度になっているといえます。

飲酒運転の罰金はいくら?

飲酒運転に対する罰金は、反則金とは異なり、犯罪に対する刑罰として科されるものです。

道路交通法により、酒気帯び運転では50万円以下、酒酔い運転では100万円以下の罰金が科されます。

実際に科される罰金の額は、違反時のアルコール濃度のほか、運転状況、事故の有無、被害の程度、反省の態度、前科前歴などのさまざまな要素を考慮して決定されます。

特に、飲酒量が多い場合、危険な運転をしていた場合、事故によって被害者がいる場合などは、罰金額が高額になる要因となります。

行政罰だけでなく、刑罰においても、飲酒運転に対しては非常に厳しい罰則が設けられているのです。

飲酒運転で事故を起こしたらどうなる?

飲酒運転で交通事故を起こした場合、単純な飲酒運転よりもはるかに重い責任を負うことになります。

飲酒運転で事故を起こすと、法的責任として、刑事責任、行政責任、民事責任の3つの責任が発生します。

特に、人身事故のように被害者がいる場合は、その責任は非常に重いものとなります。

刑事責任

刑事責任としては、単純な飲酒運転の罪にとどまらず、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪などの犯罪が成立する可能性があります。

過失運転致死傷罪が成立する場合、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。

参考:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|電子政府の総合窓口

さらにより重い危険運転致死傷罪は、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で事故を起こした場合に適用されます。

被害者が死亡した場合は1年以上の有期拘禁刑、負傷した場合は15年以下の拘禁刑が科せられます(同法2条1号)。

これらの刑罰は、飲酒運転単体の処罰と比較して格段に重く、実刑判決となる可能性も高くなります。

15年以下の拘禁刑といえば、故意に人を傷つけた傷害罪の場合と同等の刑罰です。

危険運転で人に怪我を負わせるのは、意図的に人を傷つけるのと異ならないという厳しい見方がされているといえます。

行政責任

行政責任として、事故の内容に応じて、さらに重い免許処分が科せられます。

人身事故を起こした場合は、飲酒運転の点数に加えて、被害者の治療期間や後遺障害の程度によって2点から20点の範囲で点数が付加されます。

また、危険運転に該当する場合は、特定違反行為として、被害の程度に応じて45点から62点の違反点数となります。

点数しだいでは免許取り消し10年にもなり得る、きわめて厳しい処分といえます。

人身事故で生じる責任についての解説は、以下のページをご覧ください。

民事責任

民事責任としては、被害者に対する損害賠償責任が発生します。

民事責任は、相手に与えた損害を弁償する責任です。

その金額は、被害者の受けた損害の程度によって決定されます。

飲酒運転による事故の場合、通常の交通事故よりも加害者の過失割合が高く評価され、賠償額も高額になる傾向があります。

死亡事故や、重度の後遺障害が残った場合などには、数千万円を超える賠償金が必要となることも珍しくありません。

交通事故の賠償金についての解説は、以下のページをご覧ください。

飲酒運転で同乗者はどうなる?

飲酒運転の同乗者に対しても、一定の条件下で刑事責任が発生する可能性があります。

道路交通法では、同乗者に対する処罰規定が設けられています(道路交通法65条4項)。

同乗者にも罰則を定めることで、周囲の人間も飲酒運転に加担してはならないという責任を明確にしているのです。

同乗者への処罰は、運転者が飲酒していることを知りながら、自らの意思で同乗した場合に適用されます。

飲酒の事実をまったく知らなかった場合や、眠っている間に乗せられていたような場合には、処罰の対象になりません。

同乗者の罰則についても、運転者の酔いの程度に応じて変わります。

具体的には、運転者が酒気帯びの場合は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(道路交通法117条の3の2第3号)、酒酔いの場合は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(同法117条の2の2第1項6号)に処せられます。

また、同乗者は、民事責任の面でも、運転者と同様に被害者に対して損害賠償責任を負うことがあります。

飲酒運転は、時に無関係の人を巻き込んで死に至らしめるおそれのある行為として、社会的に強い非難が向けられています。

同乗者についても、刑事罰こそ運転者自身よりはいくらか軽いものの、その責任は運転者と同等であるといっても過言ではありません。

同乗者としての処罰を避けるためには、同乗者についても法的責任が発生することを認識した上、飲酒運転の車両には絶対に同乗しないという強い意識を持つことが重要です。

チャリ(自転車)の飲酒運転はどうなる?

自転車の飲酒運転についても、道路交通法の規制対象となっています。

道路交通法では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されています(65条1項)。

自転車は「軽車両」であり、この「車両等」の一種です(同法2条11項イ)。

したがって、自転車であっても、飲酒して運転することは法律で禁止されており、違反した場合は処罰の対象となります。

法定刑としては、自動車も自転車も共通していますが、実際に科される刑は、自動車の場合よりも軽くなることが考えられます。

これは、自転車は自動車と比較して速度が遅く、重量も軽いため、事故を起こした場合の被害の程度が小さいと考えられるためです。

とはいえ、自転車の飲酒運転は、決して安全な行為ではありません。

自転車の飲酒運転では、アルコールの影響でバランス感覚や判断力が低下し、運転者本人が転倒して重傷を負う危険性があります。

特に、夜間の運転では、視界が悪い中での飲酒運転となり、より一層危険です。

また、被害者が歩行者の衝突事故では、自転車の速度や重量でも十分に死亡事故を引き起こす可能性があります。

実際に、飲酒運転の自転車が歩行者と衝突し、重大な結果を招いた事例も報告されています。

さらに、民事上の損害賠償責任については、与えた損害の程度によって賠償額が決定されます。

自転車だからといって、賠償額が軽くなるわけではありません。

高額な治療費や慰謝料、休業損害など、多額の賠償金を支払わなければならない可能性があります。

「自動車じゃなく自転車だから少しなら大丈夫」などと安易に考えることは、絶対に避けるべきです。

飲酒運転は、乗り物の種類に関わらず、重大な事故や法的責任を招く危険な行為であることを認識することが重要です。

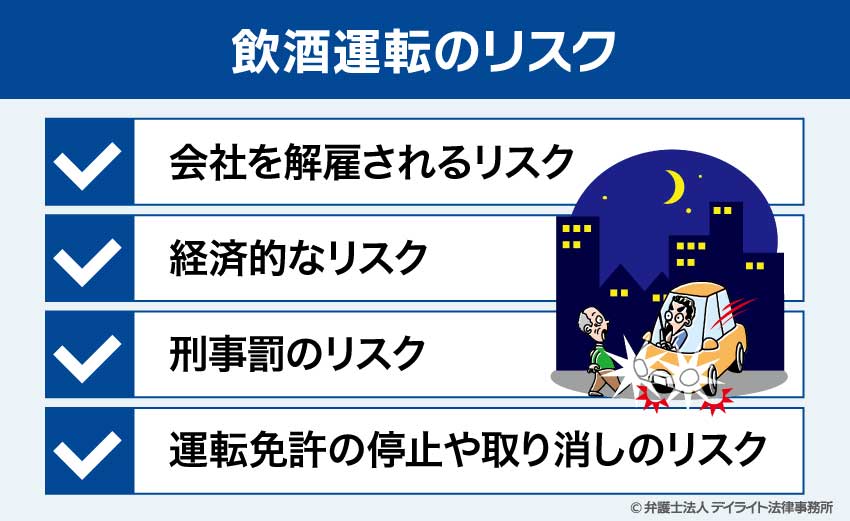

飲酒運転のリスク

飲酒運転は、単に罰金や行政処分を受けるだけでなく、私たちの人生におけるさまざまな側面に深刻な影響を与える可能性があります。

ここでは、飲酒運転によって生じる具体的なリスクについて解説していきます。

会社を解雇されるリスク

飲酒運転を起こすことは、職場での地位や雇用に深刻な影響を与える可能性があります。

多くの企業では、従業員が刑事事件を起こした場合の対応について就業規則で定めており、飲酒運転もその対象となることが一般的です。

飲酒運転は、悲惨な事故が繰り返されており、そのたびに社会から向けられる目が厳しくなってきました。

公務員の場合は特に厳しく、職務への信頼を損なうものとして、一発で懲戒免職となることも珍しくありません。

このような社会の流れから、民間企業においても、同様の厳しい処分となることが考えられます。

逮捕を会社・学校にバレたくない場合の対処法については、以下のページをご覧ください。

経済的なリスク

飲酒運転によって生じる経済的な負担は、想像以上に大きなものとなる可能性があります。

まず、罰金刑が科された場合の支払いが必要となりますが、これは数十万円から100万円程度の高額な金額となる可能性があります。

事故を起こした場合には、経済的リスクはさらに深刻なものとなります。

自動車の修理費用は、損傷の程度によって数十万円から数百万円に及ぶことがあります。

人身事故の場合は、被害者への治療費や慰謝料、休業損害などの損害賠償が必要となります。

重篤な後遺症が残った場合や死亡事故の場合には、数千万円以上の賠償金が必要となることもあります。

さらに、解雇や休職による収入の減少も、大きな経済的リスクとなります。

このように、飲酒運転は、きわめて深刻な経済的負担を伴うリスクとなり得るのです。

刑事罰のリスク

飲酒運転における刑事罰は、罰金刑だけではありません。

悪質な飲酒運転や事故を起こした場合には、拘禁刑が科される可能性もあります。

酒酔い運転の場合は5年以下、酒気帯び運転の場合でも3年以下の拘禁刑が科される可能性があります。

飲酒運転により人身事故を起こした場合は、さらに重い刑罰が科される可能性があります。

危険運転致死傷罪が適用された場合では、最大で20年以下の拘禁刑が科される可能性もあります。

このような刑事責任のリスクを低減させるためには、刑事事件に強い弁護士に相談してサポートを受けることが重要です。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

運転免許の停止や取り消しのリスク

飲酒運転による行政処分として、運転免許の停止や取り消しが行われます。

これらの処分は、刑事罰とは別に科される行政上の制裁措置であり、運転者にとって重大な影響をもたらします。

酒気帯び運転の場合、呼気中アルコール濃度が1リットル当たり0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満であれば13点、0.25ミリグラム以上であれば25点の違反点数が加算されます。

これらはそれぞれ、免許停止90日、免許取り消し2年に相当します。

また、酒酔い運転の場合は35点が加算され、免許取り消し3年となります。

免許取り消し処分を受けた場合、欠格期間中は運転免許を取得することができません。

運転免許を失うことによる生活への影響は、計り知れません。

特に、交通の便が悪い地域で生活する場合や、仕事に運転が必要な場合などには、車を運転できないデメリットは大きくなります。

このように、飲酒運転による免許停止や取り消しは、単なる一時的な不便さに留まりません。

生活や仕事に重大な影響を与える可能性があることを、十分に認識する必要があります。

飲酒運転のよくあるQ&A

![]()

飲酒運転の罰金を分割払いできますか?

ただし、一括払いが困難な事情がある場合は、検察庁の徴収事務担当者に相談することで、個別の対応が可能なこともあります。

![]()

飲酒運転で免許停止になるのはどれくらいの期間ですか?

違反歴の累積がない状態では、酒酔い運転であれば、3年間の免許取消しとなります。

酒気帯び運転では、呼気1リットル当たりのアルコール濃度が0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満の場合は90日間の免許停止、0.25ミリグラム以上の場合は2年間の免許取消しです。

ただし、過去に免許停止や取消しの処分を受けたことがある場合は、処分期間が加重され、より長期間となります。

免許取消しの場合は、処分期間終了後に改めて運転免許試験を受験して合格する必要があり、すぐに運転を再開することはできません。

まとめ

この記事では、飲酒運転の罰金について、罰金の金額や違反点数、事故時の責任、同乗者への処罰などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 飲酒運転は、酒気帯び運転と酒酔い運転に分類され、それぞれ異なる基準と処罰が設けられている。

- 酒気帯び運転の罰金は50万円以下、酒酔い運転の罰金は100万円以下が法定刑として定められている。

- 飲酒運転の違反点数は酒気帯び運転で13点から25点、酒酔い運転で35点であり、免許停止や取消し処分となる。

- 飲酒運転で事故を起こした場合は危険運転致死傷罪が適用される可能性があり、さらに重い刑罰と高額な損害賠償責任が発生する。

- 飲酒運転の同乗者も、運転者の飲酒を知りながら同乗した場合は処罰の対象となる。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか