検挙とは?逮捕や摘発との違い・検挙後の流れをわかりやすく解説

「検挙」とは、警察や検察などの捜査機関が、犯罪の容疑者(専門用語としては「被疑者」といいます)を特定し、刑事事件として処理することを意味します。

検挙は、法律に定めのある法律用語ではなく、逮捕したことを表すこともあれば、警察から検察に事件を送致(送検)することを表すこともあるなど、広い意味で使われている言葉です。

逮捕や摘発との違いや、検挙された後の流れ、日常生活への影響についてを弁護士がわかりやすく解説します。

目次

検挙とは何か?

検挙とは

「検挙」とは、警察や検察などの捜査機関が、犯罪の容疑者(専門用語としては「被疑者」といいます)を特定し、刑事事件として処理することを意味します。

各都道府県警のウェブサイトの「検挙のお知らせ」などのページで、「M月D日に発生した強盗事件の被疑者を逮捕しました」といったトピックスを目にしたことがある方もいらっしゃるかと思います。

検挙は、法律に定めのある法律用語ではなく、逮捕したことを表すこともあれば、警察から検察に事件を送致(送検)することを表すこともあるなど、広い意味で使われている言葉です。

検挙と逮捕の違い

「逮捕」とは、裁判所の発付する逮捕状によって容疑者の身柄を拘束することをいい、刑事訴訟法に定めが置かれている法律用語です(199条、210条、212条)。

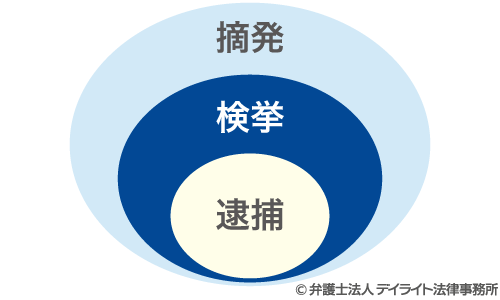

他方、検挙には、身柄を拘束する逮捕のほか、身柄拘束せずに捜査を行う在宅事件なども含まれますので、検挙は、逮捕よりも広い意味で用いられる言葉であるといえます。

逮捕の解説については、次のリンクも参照してください。

引用元:刑事訴訟法|e−GOV法令検索

検挙と摘発の違い

「摘発」は、警察などが犯罪を把握(認知)して、メディアなど社会に広く発表する意味で用いられる言葉で、検挙と同じく、法律用語ではありません。

たとえば、テレビなどでの「闇カジノ店を摘発」「税関で違法薬物を摘発」といった報道が、代表的な使われ方です。

検挙は、容疑者を特定して刑事事件として処理するときに使われますが、摘発は、容疑者の特定まではできていない場合や、家宅捜索や差押えを行っただけの場合にも使われることがあります。

そのため、摘発は、検挙よりも広い意味の言葉であるということができます。

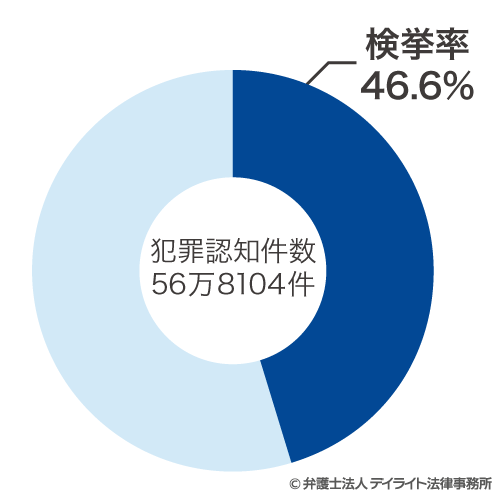

日本の刑事事件の検挙率

令和3年の刑法犯全体での検挙件数は26万4485件(犯罪を認知した件数は56万8104件)で、検挙率は46.6%でした。

ただし、検挙率は、犯罪によって大きく差があります。

罪名別の検挙率を次の表に整理しましたので、参考になさってください。

| 罪名 | 検挙率 |

|---|---|

| 殺人 | 95.8% |

| 強盗 | 92.3% |

| 傷害 | 81.2% |

| 窃盗 | 36.3% |

| 詐欺 | 42.4% |

| 住居侵入 | 55% |

| 器物損壊 | 14.4% |

| 危険運転致死傷 | 100% |

| 過失運転致死傷等 | 100% |

参考:令和5年版犯罪白書

検挙されるとどうなる?検挙後の流れ

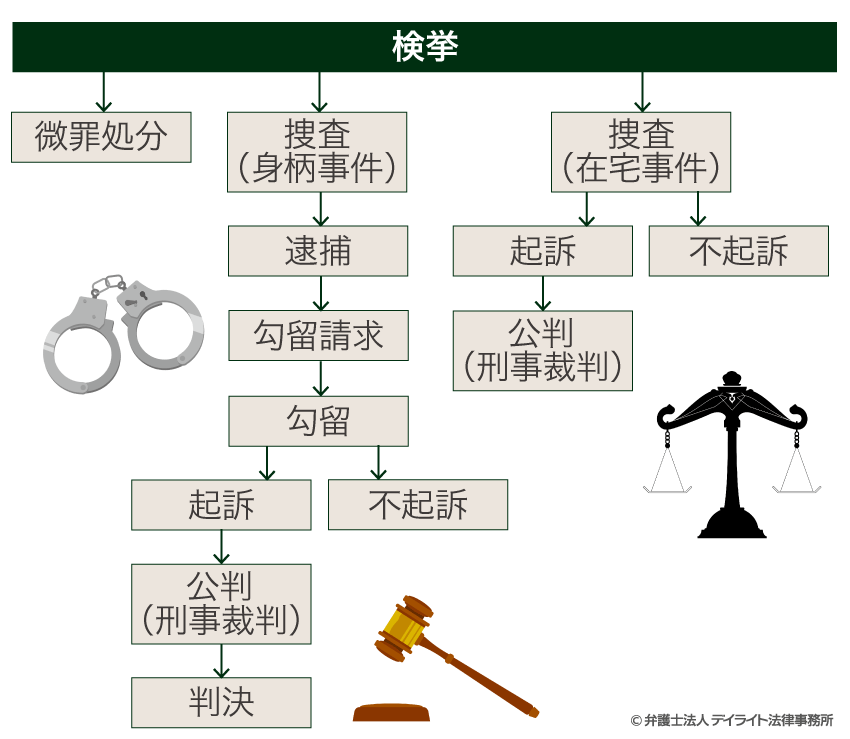

検挙されれば、刑事事件としての処理が開始されますので、最終的には、検察官によって、起訴・不起訴の判断(終局処分)がなされることとなります。

そして、起訴されれば、被告人として裁判を受け、判決によって有罪か無罪か(有罪の場合には刑罰の内容も)が判断されます。

検挙された後の流れは、次のとおりです。

※一般的なものであり異なる場合もあります。

検挙

検挙のきっかけは、職務質問、現行犯逮捕、告訴・告発など、様々なものがあります。

検挙された後は、微罪処分で終わるケースと、検察官が起訴・不起訴を判断する終局処分のために、取調べなどの捜査が行われるケースがあります。

また、捜査には、身柄の拘束なく在宅のままで行われるもの(在宅事件)と、逮捕されて身柄を拘束されたうえで行われるもの(身柄事件)があります。

以下、それぞれの場合に区別してお伝えします。

微罪処分で終わる場合

微罪処分とは、「犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたもの」(犯罪捜査規範198条)について、検察官に送致せず、警察限りで処理をおわらせることいいます。

具体的にどのような犯罪であれば微罪処分となるのかなどの基準は公表されていないのですが、鍵のかかっていない他人の自転車を無断で使用した事件など、被害が小さく、弁償や示談がなされる見込みであり、身元引受人がいるような場合、微罪処分となる可能性があります。

なお、微罪処分を行った場合、警察は、次の措置を講じなければならないとされています(犯罪捜査規範200条)。

- 厳重に訓戒を加えて、将来を戒めること

- 親権者、雇主その他被疑者を監督する地位にある者又はこれらの者に代わるべき者を呼び出し、将来の監督につき必要な注意を与えて、その請書を徴すること

- 被害者に対する被害の回復、謝罪その他適当な方法を講ずるよう諭すこと

令和2年において、刑法犯で微罪処分によって処理された人数は4万7578人で、検挙人数16万9409人に占める割合は28.1%でした。

参考:令和5年版犯罪白書

微罪処分とならなければ、在宅事件又は身柄事件として、検察官による終局処分に向けた捜査が進められることとなります。

在宅事件の場合

在宅事件の場合、身柄の拘束がありませんので、検挙される前と同じ生活を送ることが可能です。

家から会社や学校に行ったりすることが可能で、警察や検察からの呼出しがあれば、指定された日時・場所に出頭し、取調べを受けることとなります。

在宅事件として進められている場合でも、理由なく呼出しに応じなかったり、警察などからの連絡を無視したりしている場合には、逃亡や罪証隠滅のおそれ(刑事訴訟規則143条の3)があると判断され、逮捕されるケースがあります。

引用:刑事訴訟規則|裁判所HP

そのため、呼出しには誠実に対応する必要があり、どうしても都合がつかない場合には、事情を説明して、日程調整を依頼するなどしなければなりません。

逮捕された場合(身柄事件の場合)

逮捕・送検

逮捕されれば、多くは警察署内の留置場に身柄を拘束され、その間、外部との連絡や面会は一切禁止され、弁護士以外とは連絡・面会することができなくなります。

逮捕による身柄拘束は最大48時間で、この間に、警察から検察に事件・身柄の送致(送検)がなされ、送致を受けた検察官において、逮捕に引き続いて身柄を拘束する必要があるかどうかの判断がなされます。

検察官が、引き続き身柄を拘束する必要がないと判断すれば、その時点で釈放されます。

勾留請求

他方、検察官が、引き続き身柄を拘束する必要があると判断すれば、裁判所に対して勾留を請求し、勾留請求を受けた裁判所は、勾留質問という手続で容疑者の弁解を聴いたうえで、勾留を認めるかどうかを判断します。

勾留が認められるのは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、以下のいずれかに該当する場合です。(刑事訴訟法60条1項)。

- 定まった住居を有しないとき

- 罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

- 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

引用元:刑事訴訟法|e−GOV法令検索

なお、検察官が釈放するか勾留請求するかの判断は、送致を受けてから24時間以内に行わなければならず、かつ、逮捕の時点から72時間を超えてはならないとされています。

勾留が認められてしまうと、身柄拘束が長期化し、仕事や学校などの日常生活に支障が生じるおそれがありますので、最大48時間の逮捕段階のうちに、示談を成立させたりするなどして、検察官に勾留請求しないよう申し入れたり、仮に勾留請求がなされたとしても、これを認めないよう裁判所に申し入れたりするなど、迅速に対応する必要があります。

また、申入れにもかかわらず勾留が認められてしまった場合には、これに対して異議を申し立てる「準抗告」という手続をとり、勾留を認めた裁判所の判断を争うこととなります。

勾留

裁判所が検察官の勾留請求を認めれば、さらに最大で20日間、身柄の拘束が続く可能性がありますが、逮捕段階とは異なり、勾留段階では、弁護士以外の外部との連絡・面会が可能となります。

ただし、弁護士以外との面会は、警察官の立会いがあるなかで、1回当たり15~20分、1日1~3回までなど、様々な制約があります。

また、共犯者がいる事案や、否認しているような場合には、接見等禁止という処分が付けられ、勾留段階でも、弁護士以外の外部との連絡・面会が引き続き禁止されることもあります。

検察官による起訴・不起訴の判断

在宅事件・身柄事件いずれの場合でも、検察官によって起訴・不起訴を判断する終局処分が行われます(起訴には、大きく分けて、通常起訴(公判請求)と略式起訴の2種類がありますが、ここでは、通常起訴を前提とします)。

終局処分で不起訴となれば、その時点で刑事事件としては終結し、勾留されている場合には、釈放されることとなります。

不起訴と似たようなものとして処分保留釈放がありますが、これは、勾留期間の満期までに終局処分を決めることができない場合に行われるもので、それ以上勾留することができないため、一旦は釈放されますが、刑事事件としては終結しておらず、後になって起訴されたり再逮捕される可能性があり、不起訴処分とは全くの別物です。

これに対し、起訴されると、在宅事件と身柄事件で以下のような違いがあります。

勾留中(身柄事件)の場合

身柄事件の場合、起訴されると留置場宛てに、起訴状が郵送されて来ます。

勾留期間の満期までに終局処分がなされますので、自身に対する処分がどうなったのかを速やかに知ることができます。

起訴された場合の有罪率は99.9%で、起訴されることは前科が付くことに等しいですから、終局処分がなされるまでに、被害弁償を行い示談するなどして、不起訴とするよう検察官に申入れを行うことが重要です。

なお、刑事事件で起訴される割合は、令和4年は約36.2%でした。

引用元:令和5年版犯罪白書

在宅事件の場合

在宅事件の場合、起訴されると自宅宛てに、起訴状が郵送されて来ます。

在宅事件は勾留期間のような時間制限がありませんので、いつ・どのような処分がなされるのかがわからない状況に置かれたまま、忘れた頃に起訴状が郵送されるということが少なくありません。

起訴・公判(刑事裁判)

起訴後は、執行猶予を獲得して、実刑(刑務所への服役)を回避することを最優先の目標としなければなりません。

示談が成立していなければ、示談成立に向けて、起訴後も示談交渉を続ける必要がありますし、家族などに情状証人として法廷に立ってもらい、今後の監督や協力を約束してもらったりするなどして、社会の中でも更生が可能であり、再犯のおそれもないことを裁判所に理解してもらう必要があります。

勾留中(身柄事件)の場合

身柄事件として起訴されれば、保釈されない限り、身柄拘束が続きます。

起訴後の勾留期間は原則2か月とされていますが、特に手続を経ることなく、1か月ごとに自動で更新されます。

保釈のためには、裁判所に保釈保証金を納付する必要があり、保釈保証金の額は、一般的に200万円前後とされることが多いです。

在宅事件の場合

他方、在宅事件の場合には、指定された日時に、自宅から裁判を受けに行くことができます。

判決

起訴された犯罪事実(公訴事実)に争いのない事件であれば、通常、審理を行う期日は1回で終了(結審)し、2回目の期日で判決が言い渡されます。

判決の言渡しを受けるに当たっては、どのような状況でどのような判決を受けるかにより、判決後の流れが変わってきますので、以下、3パターンに分けてお伝えします。

勾留中(身柄事件)の場合

勾留中の被告人が執行猶予付きの判決や無罪判決を受けた場合には、判決の言渡しと同時に勾留の効果が失われ、その時点で釈放されます。

ただし、拘置所などの勾留場所に荷物を置いたままですので、判決の言渡しを受けた後、事実上、一旦勾留場所に戻り、荷物を整理してから出所するという流れがほとんどです(入廷時は手錠腰縄を付けられますが、判決後は、釈放されていますので、手錠腰縄を付けられることはありません)。

実刑判決を受けた場合には、特に変化はなく、勾留場所に戻って、判決の確定や刑務所への移送を待つこととなります。

保釈中の場合

保釈中に執行猶予付きの判決や無罪判決を受けた場合、判決の言渡しを受けた後、そのまま自宅に帰ることができます。

他方、実刑判決の場合には、判決の言渡しと同時に保釈の効果が失われ、直ちに身柄を拘束されることとなります。

そのため、保釈中に判決の言渡しを受けに行くときには、実刑判決の場合に備えて、刑務所に持って入りたい荷物を整理した上で持参しておく必要があります。

在宅事件の場合

在宅事件で執行猶予付きの判決や無罪判決を受けた場合、特に変化はなく、自宅に帰ることができます。

実刑判決を受けた場合でも、その場で身柄を拘束されるわけではなく、一旦は自宅に戻り、検察庁からの呼出状を待ちます(判決から10日前後で届きます)。

呼出状が届けば、これに従って検察庁に出向き、そこで収監されることになります。

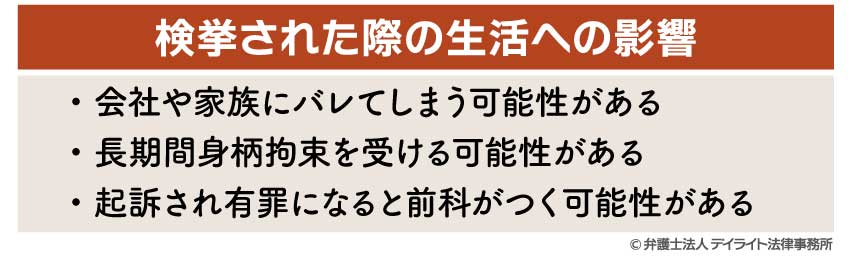

検挙された際の生活への影響

会社や家族にバレてしまう可能性がある

検挙されれば、身元引受のために家族に連絡が入ったり、在籍の確認や情報の照会のために会社に連絡が入ることがあり、家族や会社に検挙されたことがバレ発覚してしまうリスクがあります。

また、大きな犯罪であったり、社会的に影響のある犯罪の場合、報道がなされる可能性があり、実名で報道されれば多くの人に知られることとなります(報道されるかどうか、実名かどうかはケースバイケースのため、報道を是が非でも避けたい場合には、弁護士から報道しないように申入れを行います)。

長期間身柄拘束を受ける可能性がある

逮捕に引き続いて勾留されれば、合計で最大23日間、身柄を拘束され、起訴されれば、保釈されない限りは身柄拘束が続いてしまいます。

これほど長期にわたって身柄拘束が続けば、仕事や学校を失ったり、家族がいる場合には負担をかけてしまう可能性が高く、日常生活に大きな支障が生じます。

そのため、勾留を阻止し、起訴された場合には保釈を実現して釈放を目指すことが重要です。

起訴され有罪になると前科がつく可能性がある

起訴された場合の有罪率は99.9%です。

前科が付くことを回避すべく、検察官の終局処分までは、検察官と粘り強く交渉し、不起訴処分の獲得を最優先とした活動が求められます。

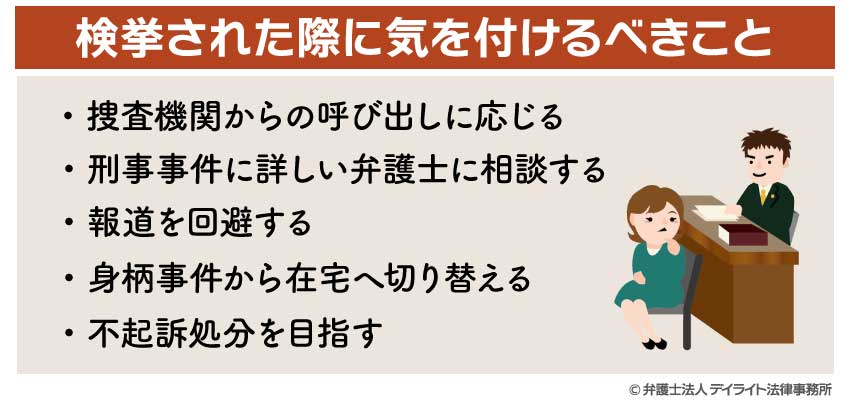

検挙された際に気を付けるべきこと

これまでの内容を踏まえて、容疑者本人や家族が注意すべきポイントについて解説します。

捜査機関からの呼び出しに応じる

在宅事件であっても、理由なく呼出しに応じなければ、逮捕のリスクがあります。

また、逮捕から引き続き勾留されると最大23日間身体拘束が続くことになります。

このようなことにならないよう捜査機関からの呼び出しには誠実に対応するようにしましょう。

刑事事件に詳しい弁護士に相談する

検挙されるということは、捜査機関が刑事事件として処罰するために動いているということを意味します。

刑事事件に詳しい弁護士であれば、具体的な状況をもとに今後予想される手続きや対応方法について親身になって助言してくれるでしょう。

報道を回避する

上で解説した通り、報道には大きなリスクが想定されます。

報道を回避したい場合には、弁護士から警察署に対し、記者クラブへの情報提供を行わないよう申し入れるなどの措置を取るとよいでしょう。

身柄事件から在宅へ切り替える

身体が拘束されていると十分な弁護活動ができません。

また、容疑者の方が感じる不安は計り知れません。

そのため、在宅へ切り替えを目指すべきです。

具体的には、裁判所が検察官の勾留請求を認めたときには、準抗告で裁判所の判断を争い、釈放を目指します。

また、起訴された場合には、保釈によって釈放を目指すなどの対応が重要となります。

不起訴処分を目指す

起訴されると99%の確率で有罪となります。

検察官の終局処分までの間は、不起訴処分を目指して活動し、前科が付くことを回避しましょう。

検挙された際に弁護士に相談する5つのメリット

①不安を解消できる

検挙されると、今後どうなるのか、仕事や家族のことなど不安感でいっぱいになるかと思われます。

刑事事件に精通した弁護士であれば、専門家としての見通しを教えるだけでなく、苦しい状況下でも解決策を提示するなどして不安を解消するように務めるはずです。

②身体拘束を回避できる可能性がある

犯罪の軽重にもよりますが、刑事事件専門の弁護士が積極的な弁護活動を行うことで、逮捕・勾留などの身体拘束を回避できる可能性が高くなります。

③不起訴を獲得できる可能性がある

刑事事件に精通した弁護士であれば、具体的な状況をもとに、どのようにして不起訴を獲得するかをアドバイスしてくれるでしょう。

例えば、被害者がいるケースであれば、示談交渉の成功が重要な鍵となります。

不起訴前に示談交渉が成立することで不起訴を獲得できる可能性が高くなります。

④執行猶予を獲得できる可能性がある

起訴されてしまった場合、多くのケースにおいて次に目指すべきは執行猶予の獲得となります。

刑事事件に精通した弁護士は、執行猶予の獲得に向けてのアドバイスが可能です。

⑤民事事件も同時に解決する

被害者がいる事件では、刑事事件だけでなく、民事の問題、すなわち損害賠償請求についても解決することが重要となります。

刑事事件に注力する弁護士は、通常、不起訴獲得のために示談交渉を行っていきます。

示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高くなるだけでなく、民事上の責任問題もまとめて解決可能となります。

まとめ

検挙は、犯罪の容疑者の特定が済んでおり、刑事事件としての処理が進むことを意味する言葉です。

検挙された後は、微罪処分で終わらない限り、在宅事件として捜査を受けるか、逮捕・勾留される身柄事件として捜査を受け、検察官が起訴・不起訴を判断する終局処分を待つこととなります。

起訴されれば、99.9%有罪となり、前科が付いてしまいます。

刑事事件は、限られた時間の中で、示談・釈放・不起訴に向けた検察官との交渉・執行猶予に向けた後半の準備など、多くの活動が必要で、制限時間を超えれば後戻りができません。

万が一、ご自身が検挙されたときには、直ちに弁護士にご相談ください。