拘禁刑とは?懲役との違いやデメリットをわかりやすく解説

拘禁刑(こうきんけい)とは、受刑者を刑務所に収容する刑罰で、「懲役刑」と「禁錮刑(きんこけい)」を一本化した新しい制度です。

刑罰といえば、死刑・懲役・禁錮・罰金などがありますが、長年にわたり中心的な役割を果たしてきたのが「懲役刑」でした。

しかし、2025年の刑法改正によって懲役刑と禁錮刑は廃止され、新たに「拘禁刑」が導入されました。

明治時代から続いていた刑罰の枠組みが見直されるのは、これが初めてです。

この記事では、拘禁刑の意味や導入の背景、従来の刑罰との違い、そして社会に与える影響について、弁護士がわかりやすく解説します。

拘禁刑を正しく理解することは、今後の刑事司法制度を考えるうえでとても重要です。ぜひ最後までご覧ください。

目次

拘禁刑とは?

拘禁刑とは、受刑者を刑事施設に収容する刑罰のことであり、従来の刑罰である懲役刑と禁錮刑を一本化したものです。

懲役刑や禁固刑といった刑罰は、受刑者を刑務所等の刑事施設に収容して行います。

これらの刑罰は、受刑者の行動の自由を制限するものであることから、「自由刑」と呼ばれます。

拘禁刑の創設により、従来の懲役刑と禁固刑は廃止され、自由刑は拘禁刑へと一本化されました。

拘禁刑の意味や読み方

拘禁刑は、「こうきんけい」と読みます。

「拘禁」とは、日本語の一般的な意味としては、人を身体的に拘束して一定の場所に閉じ込めておくことを意味します。

このため、拘禁刑は、表面的には、刑事施設に収容する刑罰という意味になります。

ただし実際には、単純に牢屋の中に閉じ込めておくというわけではありません。

後に詳しく解説するとおり、拘禁刑では、受刑者の特性に応じたさまざまな処遇プログラムが提供され、社会復帰を促進することに重点がおかれています。

懲役と禁錮が廃止されて拘禁刑へ

拘禁刑の導入に伴い、従来の自由刑であった懲役と禁錮は廃止されました。

つまり、懲役と禁錮に加えてさらに第三の自由刑が創設されたのではなく、懲役・禁錮を統合し、拘禁刑に一本化したということです。

明治時代の刑法制定以来、自由刑は長らく懲役と禁錮の2本立てでしたが、そのような区別が発展的に解消されることになります。

新しく導入される拘禁刑では、これまでのように「必ず刑務作業をさせる」とは限りません。

受刑者の状態や性格に合わせて、

- 教育プログラム

- 職業訓練

- 医療的なサポート

など、さまざまな対応ができるようになります。

これにより、それぞれの受刑者に合った、個別対応の処遇が可能になります。拘禁刑は、より柔軟で実効的な刑罰制度をめざすものといえるでしょう。

拘禁刑はいつから施行?

拘禁刑は、2025年の6月1日から施行されます。

拘禁刑の創設を含む改正刑法は、2022年6月17日に公布されました。

ただし、法律は、すべてが公布と同時に施行されるわけではなく、有効となるまでにタイムラグがある場合もあります。

改正法が施行され拘禁刑の制度が始まったのは、2025年の6月1日です。

参考:拘禁刑創設の趣旨|法務省

拘禁刑と懲役や禁錮との違い

拘禁刑と、従来の懲役や禁錮は、いずれも「自由刑」という括りに属します。

つまり、刑罰を科すにあたって刑務所への収容が伴うという点で、これらの刑は共通しているということです。

法律の条文では、いずれの刑においても、受刑者を「刑事施設に拘置」するものと規定されています。

ただし、拘禁刑とこれまでの懲役刑・禁錮刑との間には、内容の面で重要な違いがあります。

拘禁刑は、従来の懲役・禁錮の流れを汲むものですので、懲役や禁錮がどのようなものであったかを理解することが、拘禁刑の理解をより深めることになります。

懲役

懲役は、受刑者を刑事施設に収容し、かつ、所定の作業を科すことによって行われます。

刑務所内での作業は一般に刑務作業と呼ばれ、木工や洋裁のような生産作業や、炊事洗濯のような自営作業、職業訓練などに従事します。

禁錮

禁錮も、刑務所に収容される点では懲役と共通していますが、懲役と異なり、刑務作業の義務がありません。

もっとも、一日中何もせずにいたのでは、時間を持て余してしまいます。

そこで希望者は、自主的に願い出ることで、上記のような刑務作業に従事することができるとされています。

このような希望に基づく作業を、「請願作業」といいます。

実際には、禁錮刑の受刑者の多くが請願作業を希望していました。

拘禁刑

拘禁刑は、懲役・禁錮を一本化したものであり、やはり刑事施設への収容を伴います。

ただし、刑務所内での過ごし方において、従来の自由刑から大きな進展が見られます。

拘禁刑では、受刑者に対して、「改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」とされています(刑法12条3項)。

参考:刑法|電子政府の総合窓口

拘禁刑では、「必要な作業」として従来の刑務作業を命じられることがありますが、懲役のように全員に必須で科せられるわけではありません。

また、刑務作業以外にも、更生に向けたさまざまな支援プログラムが提供されます。

つまり、拘禁刑は、従来の懲役刑の流れを汲みながら、刑務作業が一律の義務ではなくなるとともに、更生プログラムの充実を目指したものということができます。

| 刑の種類 | 施設への収容 | 刑務作業の対象者 | 刑務作業以外のプログラム |

|---|---|---|---|

| 懲役刑 | あり | 全員 | 必ずしも十分ではない |

| 禁錮刑 | 希望者 | ||

| 拘禁刑 | 個別に必要性を判断 | さらなる充実を図る |

なぜ拘禁刑が創設?刑法改正の理由とは?

拘禁刑の創設は、明治時代に刑法が制定されて以来の大きな制度変更となります。

なぜ今になって、拘禁刑が創設されたのでしょうか。

その背景を知ることで、拘禁刑についての理解がいっそう深まります。

拘禁刑の創設には、次のような理由があります。

懲役と禁錮を区別する理由が乏しい

拘禁刑は、懲役と禁錮を一本化するものです。

そのような改正が行われた理由として、懲役と禁錮を区別する理由に乏しいというものがあります。

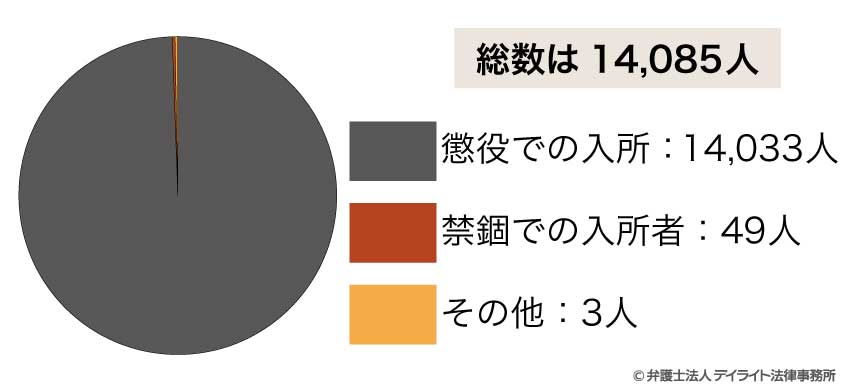

まず、実際の刑務所では、懲役と禁錮の入所者の割合が大きく異なります。

2023年の新受刑者では、懲役での入所が14,033人であるのに対し、禁錮での入所者はわずか49人にとどまります。

参考:2023年矯正統計調査 施設別 新受刑者の刑名・刑期|政府統計の総合窓口

このように、刑事裁判では、禁錮よりも懲役が言い渡される事件の方が圧倒的に多くなっています。

また、禁錮となる事件の方が執行猶予がつく割合が高く、実際の入所者となると、さらに比率が懲役に偏るのです。

加えて、懲役と禁錮は刑務作業の有無によって区別されますが、実際には、禁錮の受刑者の多くが請願作業を希望しています。

そうなると、刑務作業に従事しない純粋な禁錮としての受刑者は、ほとんど存在していないのが実態となります。

このような実情に照らして、懲役と禁錮の区別を維持する理由がないというのが、拘禁刑創設のひとつの背景といえます。

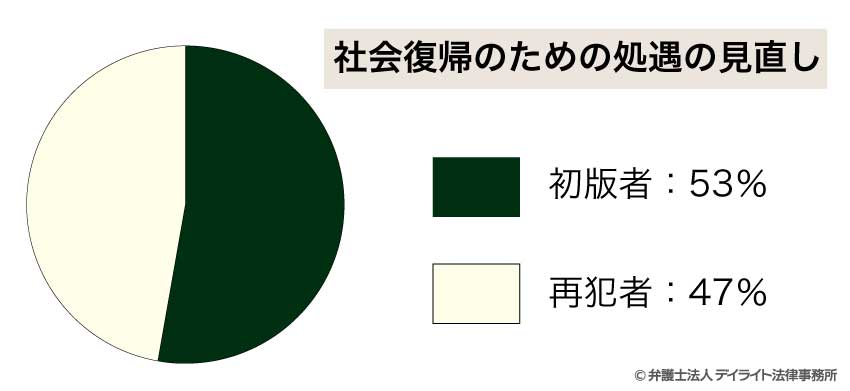

社会復帰のための処遇の見直し

拘禁刑の創設には、刑務所内での処遇を、より社会復帰に結びつけようという狙いもあります。

令和5年では、刑法犯で検挙された人員のうち、再犯者の比率が47パーセントになっています。

刑罰として刑務所に入所させるのは、受刑者に矯正教育を施して更生させるためです。

再犯者が多いということは、刑務所での矯正教育が十分に機能していない可能性を示しているといえます。

受刑者に適切な教育を施し、犯罪傾向を解消するためには、一律に刑務作業を科すのではなく、より個人の状況に着目した個別性の高いプログラムが適しています。

そこで、刑務所での取り組みをより実りあるものとし、受刑者の社会復帰を強く後押しするために、柔軟な対応が可能となる拘禁刑が創設されたのです。

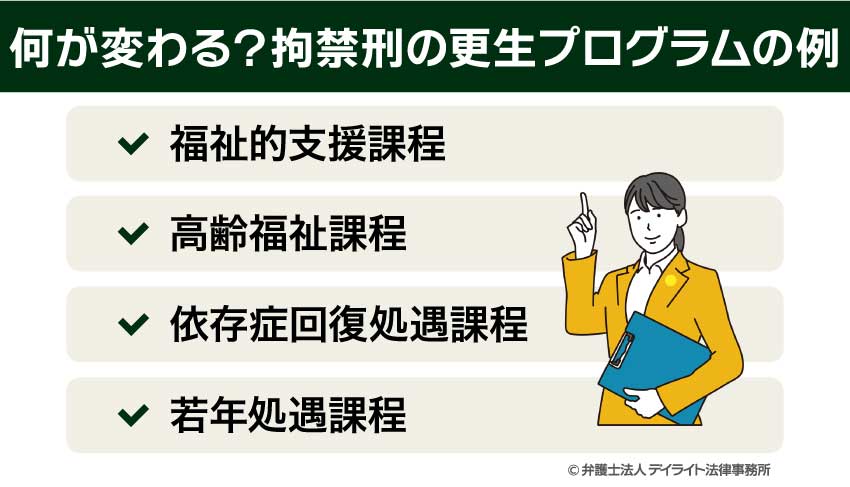

何が変わる?拘禁刑の更生プログラムの例

拘禁刑の導入により、刑事施設における処遇内容が大きく変わります。

拘禁刑が導入されたことで、より受刑者一人ひとりの特性に応じた手厚い更生プログラムが提供されます。

ポイントは、「刑務作業が義務ではなくなった」という点です。

これまでの制度においても、更生に向けたプログラムがなかったわけではありません。

ただし、刑の中心が刑務作業であるため、そのようなプログラムは、作業のない空き時間に実施されるにとどまっていました。

拘禁刑によって、必ずしも刑務作業が一律でなくなったことにより、更生プログラムをより重点的に実施することも可能となりました。

犯罪の背後に個人の特性や状況が深く関わっている場合、いくら刑務作業を科したところで、そのような問題が解消されるとは限りません。

受刑者の再犯を防止するためには、そのような受刑者個人の課題を解消することがより効果的と考えられます。

従来の懲役刑では、作業中心の画一的な処遇が行われていましたが、拘禁刑では、受刑者一人ひとりの特性や必要性に応じた多様なプログラムが提供されます。

実施されるプログラムの例をご紹介します。

福祉的支援課程

精神的な障害のある受刑者の社会復帰をサポートするための福祉的な課程です。

福祉的支援課程は、知的障害・発達障害、精神上の疾病・障害などを対象とします。

このような障害がもたらす特性が、社会への適応の妨げになり得ることから、認知機能の向上や、コミュニケーションの訓練などが行われます。

高齢福祉課程

高齢者特有の課題に対応するための課程です。

認知症や、加齢に伴う身体的な状況のために自立した生活が困難である受刑者が、出所後の生活を安定させられるように、機能訓練を行います。

依存症回復処遇課程

薬物の使用歴がある場合の課程です。

犯行の背後に依存症の問題がある場合、これを治療しない限り根本的な解決になりません。

この課程では、依存症への理解を深め、依存症からの脱却を目指します。

若年処遇課程

おおむね26歳未満を対象とする課程です。

若年の受刑者に社会で自立する能力を身につけさせるため、学力向上や職業訓練が行われます。

拘禁刑のメリットとデメリット

拘禁刑は、従来の画一的な処遇から、より受刑者個人に着目した処遇によって再犯の防止を目指すものです。

拘禁刑は、再犯防止のためのより踏み込んだ処遇を可能とするものですので、うまく機能すれば、大きなメリットがあるといえます。

他方で、必ずしもメリットばかりとはいえず、いくらかのデメリットが生じることも想定されます。

拘禁刑には、次のようなメリットとデメリットがあると考えられます。

メリット

拘禁刑の導入により、受刑者の特性に応じた個別的処遇が可能になります。

従来の懲役刑では、一律に刑務作業が義務付けられていました。

これに対し、拘禁刑では、受刑者一人ひとりの問題に応じた多様なプログラムの実施が予定されています。

たとえば薬物依存のある受刑者には依存症治療を、高齢の受刑者には機能訓練を重点的に実施するなどです。

個々の受刑者に最適な処遇を提供することで、改善更生の効果が高まることが期待されます。

デメリット

リソースの問題(人手・お金・設備など)

拘禁刑では、受刑者の手厚い処遇が可能となる反面、そのために多くのリソースが必要になるというデメリットがあります。

たとえば、一律の刑務作業に替えて多様なプログラムを実施するためには、それに適した施設や設備が必要になります。

また、これを実施できるだけの、専門性をもった人材の確保も必要となります。

拘禁刑を充実したものとするためには、それだけ多くのリソースを投じる必要があります。

社会からの理解の問題

拘禁刑では、社会の理解を得ることも課題となります。

社会では、刑務所への収容を、受刑者に対するペナルティであるととらえる見方が根強くあります。

たしかに、自由刑には制裁としての意味合いも含まれますが、それは刑罰の一側面にすぎません。

上記のような見方に立った場合、「犯罪者なのに手厚い処遇を受けている」といった批判につながるおそれがあります。

社会からの理解を得るためにも、拘禁刑のメリットが正しく認識されることが重要です。

拘禁刑の創設で何が変わった?刑法への影響

拘禁刑の創設により、これまでの刑法の規定は大幅に刷新されました。

刑法犯のうち、拘禁刑創設により影響を受けるものは、ほとんどすべてといえます。

拘禁刑は、懲役と禁錮の区別を廃止し、拘禁刑という新たな刑に統合するものです。

刑法犯のうち、罰則が死刑や罰金のみという犯罪は稀であり、ほとんどの罪には懲役又は禁錮の罰則が規定されていました。

つまり、そのような少数の例外を除いたすべての犯罪が、改正の影響を受けたということです。

例えば、刑法の中では、公然わいせつ罪、不同意性交等罪、暴行罪、傷害罪、詐欺罪、窃盗罪、殺人罪など、ほとんどの犯罪が改正の影響を受けました。

また、薬物事犯や交通犯罪など、刑法以外の法律に規定があるものであっても、懲役や禁錮が定められているものについては、同様の影響が出ています。

拘禁刑についてのQ&A

![]()

アメリカで拘禁刑とは何ですか?

アメリカの拘禁刑では、内容は州ごとに異なりますが、一般的には刑務作業は科されないとされています。

![]()

拘禁刑と懲役刑ではどちらが重いですか?

拘禁刑は懲役刑と禁錮刑を統合した新しい刑罰であり、懲役刑とは考え方が異なるものです。

そのため、拘禁刑と懲役刑を比較して、どちらが重い、軽いということはできません。

なお、刑期という点では、法定刑の長さに変更はありません。

![]()

拘禁刑で条例も変わりますか?

条例の中には、懲役や禁錮の罰則を定めているものもあり、これらについても拘禁刑に一本化されることになります。

まとめ

この記事では、拘禁刑について、その意味や導入の背景、従来の刑罰との違い、そして社会に与える影響などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 拘禁刑とは、受刑者を刑事施設に収容する刑罰のことであり、従来の刑罰である懲役刑と禁錮刑を一本化したものである。

- 拘禁刑の特徴は、刑務作業を一律に科すのではなく、受刑者の特性に応じた多様な処遇プログラムが提供される点にある。

- 拘禁刑創設の背景には、個別性を高めた処遇による再犯防止の狙いがある。

- 拘禁刑には個別的処遇の実現や社会復帰支援の強化などのメリットがあるが、リソースの確保や社会からの理解といった課題もある。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか