拘置所とは?生活実態や留置所・刑務所との違いを解説

拘置所(こうちしょ)は、刑事収容施設の一種であり、有罪判決が確定するまでの間、証拠隠滅や逃亡を防止するために容疑者を身体拘束する場所です。

拘置所は、留置所や刑務所と名前や役割が似ていることから、混同されることも少なくありません。

拘置所がどのようなものであるか、その生活実態や、面会・差し入れの制限を知ることは、万が一ご自身や大切な方が刑事事件に巻き込まれた際の心の準備になります。

この記事では、拘置所について、その意味や他の施設との違い、収容までの流れ、生活実態、面会・差し入れの条件などを弁護士が解説します。

目次

拘置所とは?

拘置所は、刑事事件の容疑者が収容される刑事施設のひとつです。

犯罪を犯して有罪判決となると、主に拘禁刑という刑罰が科され、実刑判決であれば刑務所で服役することになります。

犯罪の容疑者は、そのような事態を避けようとして、逃亡や証拠隠滅を試みることがあります。

犯行に見合った罰則を与えるためには、逮捕や勾留といった手続きによって容疑者を拘束し、その逃亡を阻止する必要があります。

このような目的で容疑者を収容するのが、拘置所という施設です。

拘置所は、法務省が設置する刑事施設です。

東京拘置所や大阪拘置所といった形で、全国の主要都市に計8か所設置されています。

拘置所は、被収容者の逃走を防止するため厳重に管理されており、広大な敷地に大きな建物が並び立つ、といった物々しい印象のところが多いです。

拘置所の意味や読み方

拘置所は、「こうちしょ」と読みます。

「拘置」とは、人を捕えて一定の場所に留め置くことを意味します。

「拘置所」とは、言葉の意味としては、人を拘束して留め置くための場所ということになります。

ただし、同じように人を拘束するための施設としては、留置所や刑務所もあります。

このため、単に「人を捕えておく場所」という意味で理解していたのでは、本当の意味で拘置所を理解したことにはなりません。

拘置所を理解する上では、留置所や刑務所といった類似の施設と比較しながら、拘置所がどのような位置づけの施設であるのかを知ることが重要です。

拘置所と留置所との違い

拘置所と留置所は、いずれも犯罪の容疑者を拘束するための施設ですが、その管轄や運営に大きな違いがあります。

拘置所は法務省が管轄する施設であるのに対し、留置所は警察署に併設された警察の施設です。

拘置所は、犯罪の容疑者を収容するために設置された施設であり、全国に8か所存在します。

対して留置所は、どこかに「〇〇留置所」という個別の施設が存在するわけではありません。

留置所は警察署のワンフロアに存在するため、外観上は単なる警察署です。

多くの警察署が留置所を備えているため、全国には1,000以上の留置所が存在します。

両者の使い分け

留置所は警察署の一部であるのに対し、拘置所は法務省が管轄する刑事施設です。

このため、原則的な位置づけを考慮するのであれば、逮捕の段階で一時的に留置所に留置し、送検とともに拘置所へ移送するのが本来のあり方といえます。

ただし、留置所が1,000か所以上あるのに対し、拘置所は全国で8か所(支所を含めても100か所程度)しかありません。

そこで、容疑者が検察官に送致されて以降も、留置所を刑事収容施設がわりに利用するのが実態となっています(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律15条1項)。

参考:刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律|e-Gov法令検索

留置所についてのさらに詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

拘置所と刑務所との違い

拘置所と刑務所は、外見や運営方法が似ているため混同されがちですが、設置目的や対象者が根本的に異なります。

拘置所は主に、犯罪の嫌疑がかかっている容疑者を、証拠隠滅や逃亡を防止するために拘束する場所です。

この段階では、有罪判決が確定しているわけではなく、あくまで犯行への関与が疑われているにすぎません。

このような段階で拘束される容疑者は、「未だ処分が決定していない」という意味で、「未決拘禁者」と呼ばれます。

拘置所への収容は、あくまで逃亡や証拠隠滅等を防止するための措置であり、犯罪へのペナルティとして収容するわけではありません。

一方、刑務所は、有罪判決が確定した受刑者が刑の執行のために収容される施設です。

刑務所の主な目的は、刑罰を執行し受刑者を更生することにあります。

刑務所は単に拘束するだけの施設ではなく、受刑者の更生のために、刑務作業やさまざまな更生支援プログラムなどが実施されます。

このように、拘置所と刑務所はいずれも刑事収容施設ではありますが、誰がどのような目的で収容されるかが根本的に異なっているのです。

| 施設 | 設置者 | 対象者 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 拘置所 | 法務省 | 容疑者 | 逃亡や証拠隠滅の阻止 |

| 留置所 | 警察 | 容疑者 | 逃亡や証拠隠滅の阻止 |

| 刑務所 | 法務省 | 受刑者 | 刑罰を科す |

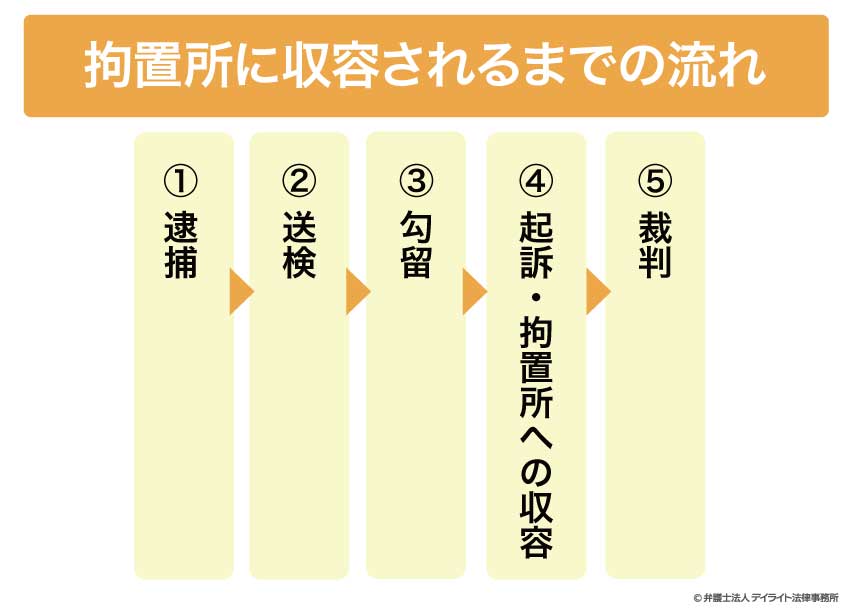

拘置所に収容されるまでの流れ

拘置所に収容されるのは、逮捕につづく「勾留」という身体拘束の手続きによるものです。

通常は、留置所での逮捕・勾留が先行し、どこかの段階で留置所から拘置所に移送されるという流れとなります。

事案によってタイミングが前後する可能性はありますが、拘置所に収容されるまでの典型的なイメージとしては、次のようになります。

①逮捕

犯罪の容疑者として警察に逮捕されると、まずは警察署にある留置所に拘束されます。

②送検

逮捕から48時間以内に、容疑者は警察から検察へと送致されます。

これが「送検」という手続きです。

警察か法務省かという管轄の違いを考慮すると、この段階で留置所から拘置所へと移送されるのが本来の原則といえます。

ただし、施設数の制約や捜査上の都合から、引き続き留置所での拘束がつづくのが一般的です。

③勾留

検察官が請求し裁判官が許可すると、逮捕のあとに勾留という身体拘束がつづきます。

勾留の期間は、延長を含めて、最長で20日間です。

この勾留の間も、一般的には留置所に拘束されることになります。

④起訴・拘置所への収容

検察官が容疑者の起訴を決定すると、その前後の段階で、留置所から拘置所へと収容場所が変更されます。

起訴前の勾留は20日が上限でしたが、起訴後の勾留は、保釈が認められない限り、判決が確定するまで継続することになります。

なお、保釈の可能性が高いケースなどでは、起訴後も拘置所に移送されず留置所にとどまることもあります。

⑤裁判

刑事裁判が行われ、判決によって処分が確定します。

実刑判決となった場合は、拘置所から刑務所に移送されて服役することになります。

執行猶予や無罪判決などで服役する必要がない場合には、釈放されて拘束が解かれます。

拘置所の収容期間

拘置所での収容期間は、判決が出るまでの間が基本となります。

一般的な事件ですぐに裁判が終結するのであれば、2ヶ月程度で出られることもあります。

一方、裁判が長引くような事件であれば、拘置所での収容が1年以上に及ぶこともあります。

起訴後であれば、保釈金の納付など一定の条件を満たすことによって、保釈が認められることがあります。

保釈が認められると、身体拘束が解かれ、在宅の状態で裁判に備えることになります。

よって、最終的な収容期間は数か月から数年まで、事件によって大きく異なるのが実情です。

拘置所の生活実態とは?

拘置所での生活は、一般社会での生活とは大きく異なり、厳格な規則のもとで管理されています。

拘置所内部の実態は、イメージが湧きにくい方も多いかと思います。

ここでは、拘置所での日常生活の実態について詳しく見ていきましょう。

なお、拘置所は全国に8カ所存在し、運営の実務に細かな差異があります。

以下では、拘置所の平均的なイメージに基づいて解説しますが、所によってはこれと異なる運営があり得る点をご了承ください。

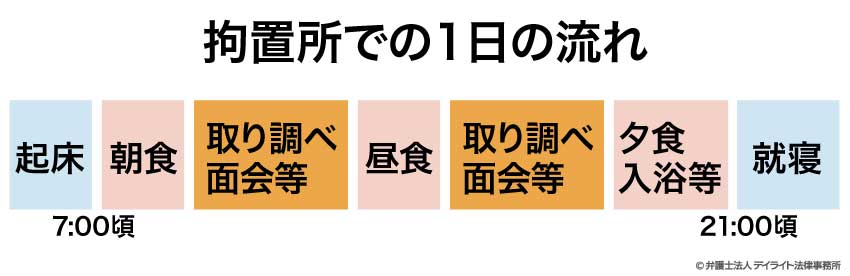

拘置所での1日の流れ

拘置所での生活は、それぞれの拘置所ごとに細かな差異はあり得ますが、おおむね以下のようなイメージです。

拘置所への収容は、容疑者を逃亡させないための拘束であり、刑罰(刑務作業)が科されるわけではありません。

また、拘置所には起訴前後のタイミングでの収容となることが多く、すでに主要な捜査を終えていることも少なくありません。

このようなことから、拘置所では、朝から晩までべったりと取り調べということはあまりなく、比較的余裕のある過ごし方となることが多いです。

拘置所の食事とは?

拘置所での食事は、受刑者が調理室で調理したものとなります。

栄養バランスに配慮された一汁三菜の食事が提供されるため、一般的には留置所の食事よりも充実しているという声が多いです。

また、「自弁購入」といって、菓子類やカップ麺などを自費で購入することもできます。

拘置所生活でスマホは使用できる?

拘置所内では、スマートフォンの使用は一切認められていません。

自由に外部と通信できるとなると、証拠隠滅の指示なども可能となってしまいます。

まだ有罪判決となったわけではないとはいえ、容疑者の逃亡や証拠隠滅を防止するという拘置所の目的に照らし、スマートフォンのような通信機器を使用することはできません。

拘置所に収容されている間、外部との連絡は、面会や手紙によって行うことになります。

拘置所での入浴はどうなる?

拘置所での入浴は、週に2回以上と定められています(刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則25条1項)。

参考:刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則|e-Gov法令検索

実際の運用では、夏季に週3回、冬季に週2回が目安となります。

また、1回の入浴時間は15分程度とされています。

最低限の清潔は維持できるものの、世間一般の入浴頻度に比べると、十分とは言いがたいかもしれません。

拘置所での物品購入はできる?

拘置所では、食事や日用品など、最低限の物が支給されますが、これに不足や不満を感じる場合、自費で必要な物を購入することもできます。

自費で物品を購入することは、「自弁」と呼ばれています。

自弁の対象は、菓子類や飲料などの食料品や、シャツ、下着といった衣類のほか、洗面具や筆記用具のような日用品まで多岐にわたります。

自弁の物品を活用することで、不便の多い拘置所の生活を改善することができます。

拘置所で手紙を書ける?

拘置所では、外部との通信手段として手紙の発受が認められています。

ただし、手紙の内容は、逃亡や証拠隠滅といった不正行為に関するものでないかなどが、拘置所側にチェックされます(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律135条1項)。

参考:刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律|e-Gov法令検索

このため、拘置所からの手紙は、通常の郵便よりも到着までに時間を要することがあります。

拘置所に看護師はいるの?

拘置所では、多くの入所者が生活していることから、健康管理のための看護師が配置されています。

看護師は、入所者の健康管理だけでなく、感染症対策や緊急対応、記録管理などの幅広い業務に従事しています。

体調不良があった際などには看護師が対応できる体制となっており、その点においては、安心して生活できる環境といえます。

拘置所の生活で女性はどうなる?

女性であっても、犯罪の容疑がかけられており、逃亡等がないように収容されているという位置づけは異なりません。

ただし、その中での生活においては、女性特有の問題に対して配慮されている点があります。

たとえば、女性は女性専用の区画に収容され、男性の被収容者とは生活空間が区別されます。

また、女性の被収容者を担当するのは、原則として女性刑務官となります。

他にも、ヘアピンやヘアゴム、くし、生理用品など、女性にのみ支給される物品もあります。

このように、拘置所での生活においては、女性に対して一定のケアがなされています。

拘置所の被収容者への面会

面会は、実際に拘置所に赴いて、被収容者と対面して行います。

面会は、拘置所に収容されている人と直接的なコミュニケーションをとることができる唯一の手段です。

テレビドラマなどでアクリル板越しに会話するシーンが見られますが、まさにあのイメージです。

拘置所という場所柄や、被収容者に犯罪の嫌疑がかかっているという点で、面会にはさまざまな制限が設けられています。

時間の制限

面会の実施は拘置所にとっても事務負担が伴うため、時間の制限があります。

面会の実施時間としては、原則として平日の日中の時間帯に、1日につき1回までとなります。

1回の面会時間は、少なくとも30分を確保することが目安とされますが、面会室の調整などの事情のために、これを下回ることもあります。

面会できる者の制限

拘置所の被収容者と面会できる者について、原則として制限はありません。

家族や親族、友人、恋人などのほか、勤務先の上司など、希望すれば誰でも認められるのが原則です。

ただし、共犯者や事件の関係者など、事件との関係が疑われる者については、面会が許可されないことがあります。

面会の人数は、1回に最大3名が上限となります。

面会の際には、拘置所の担当者が立ち会います。

これは、証拠隠滅の指示等を防止するための措置です。

このため、秘密の会話はできません。

また、暗号や外国語など、立会人が内容を理解できないやり取りをしようとすると、静止されることがあります。

弁護士との接見について

面会の中でも、特に弁護士と面会することを、「接見」といいます。

弁護士と接見することは、容疑者の防御権を保障するための重要な手段です。

そこで刑事訴訟法では、拘置所等で身体の拘束を受けている容疑者に、弁護人と接見する権利が認められています(刑事訴訟法39条1項)。

弁護士との接見は、単なる日常会話にとどまらず、裁判などを見据えた重要な打ち合わせとなります。

そのため、弁護士との接見は一般面会と異なり、拘置所職員の立ち会いなしで行うことが認められています。

また、一般の面会と異なり、状況によっては、夜間や休日の対応が可能な場合もあります。

このように、弁護士と接見する権利が保護されることで、容疑者には適切な法的助言を受ける機会が保障されています。

拘置所の収容者への差し入れ

拘置所に収容されている人への差し入れは、外部からの支援として重要な役割を果たします。

差し入れによって、拘置所内での生活をより快適にする食品や日用品などを届けることができます。

しかし、差し入れについてもさまざまな制限が設けられており、何でも自由に差し入れできるというわけではありません。

差し入れの内容や量、頻度には制限があり、拘置所のルールに従う必要があります。

差し入れの制限

拘置所に差し入れることができるのは、現金のほか、一定の物品が認められます。

差し入れることができる物品は、自弁での購入が可能な物品とかなり重複しています。

自弁と差し入れは、自分で買うか他人に持ってきてもらうかの違いだけで、拘置所からの支給品以外を利用する点では異ならないためです。

差し入れでは、衣類や書籍のほか、メガネや歯ブラシといった日用品などが認められています。

ベルトや金属製品、ライターのような、逃亡に使用されるおそれのあるものや危険性のあるものは差し入れることができません。

食品は差し入れ不可とされますが、自弁の代行のような形で、拘置所の売店での購入品であれば差し入れることができます。

差し入れ可能な物にはさまざまな制約があるため、現金を差し入れて、本人の判断で自弁購入してもらうのが良いケースも多いかもしれません。

弁護士からの差し入れについて

弁護士からの差し入れは、法律上、一般の差し入れとは異なる保障がなされています。

刑事訴訟法上、弁護士以外の差し入れは、「法令の範囲内」で認められ、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められるときには、差し入れを禁じられることもあります(刑事訴訟法80条、81項)。

一方、弁護士による差し入れも、逃亡や証拠隠滅を防ぐための措置は取られ得るものの、一般のように広い制限に服するわけではありません。

差し入れ可能な物という観点で見ると、弁護士であろうと、制限されている物を差し入れられるわけではありません。

ただし、弁護士によって差し入れられる手紙の検査は、それが本当に弁護士からのものであるかを確認するための最低限のものでなければなりません(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律135条2項1号)。

参考:刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律|e-Gov法令検索

弁護士による差し入れは、拘置所内の生活をより快適にするというよりは、容疑者の防御権を保障するという観点から、特殊な位置づけになっているといえます。

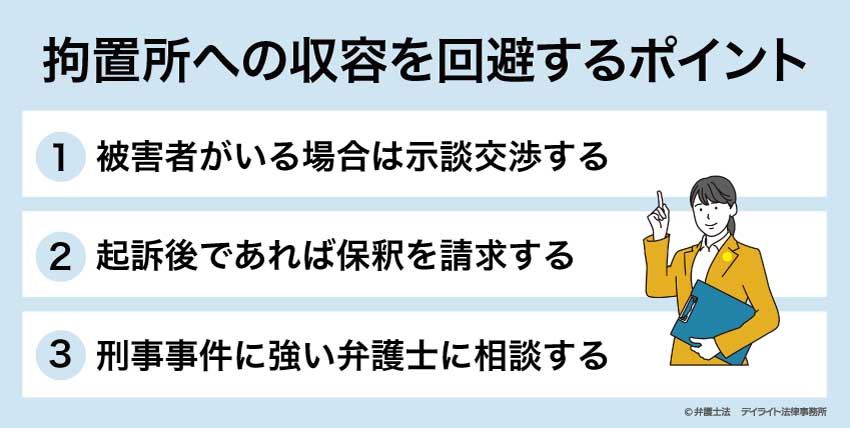

拘置所への収容を回避するポイント

刑事事件に関わった場合でも、必ずしも拘置所に収容されるとは限りません。

拘置所への収容を回避するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

刑事事件の初期段階での対応が、その後の身体拘束の有無を大きく左右することがあります。

ここでは、拘置所への収容を回避するために有効な手段について解説します。

被害者がいる場合は示談交渉する

刑事事件で被害者がいる場合、示談交渉を行うことは拘置所への収容を回避する上で非常に有効です。

示談とは、加害者が被害者に謝罪し、適切な賠償を行うことで和解することを指します。

示談が成立すると、被害者が被害届を取り下げたり、処罰感情が和らいだりすることで、検察官の起訴判断に影響を与えることがあります。

仮に不起訴ということになれば、拘置所に移送されることなく、留置所から釈放されて終わりということもあります。

このため、被害者との示談交渉を進めることは、拘置所への収容を回避する上で重要な意味をもつのです。

示談交渉は法的知識が必須であり、弁護士に依頼することが重要です。

示談交渉における弁護士の選び方については、以下のページをご覧ください。

起訴後であれば保釈を請求する

仮に拘置所に収容されても、起訴された後であれば、保釈の請求が認められることがあります。

保釈は、起訴後の容疑者について、保釈金の支払いなど一定の条件の下で、勾留を解く制度のことです。

保釈が認められると、その時点で身体拘束は終了します。

あとは、自宅で生活しながら、裁判の日に出廷して判決を待つということになります。

起訴されてから判決までの間を拘置所で過ごす必要がなくなるため、保釈によって拘置所への収容期間が大幅に短縮されるのです。

保釈についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に相談する

刑事事件では、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することが、拘置所への収容を回避するための重要なポイントとなります。

弁護士は、容疑者の権利を守るために、法的な観点から最適な対応策を提案します。

逮捕された段階であれば、弁護士は勾留請求に対する意見を述べ、勾留の必要性がないことを裁判官や検察官に説明することができます。

勾留決定後も、弁護士は勾留取消請求や準抗告など、身体拘束の解放を求める法的手続きを行うことができます。

特に刑事事件に強い弁護士は、検察や裁判所との交渉経験が豊富であり、より効果的な対応が期待できます。

刑事事件に強い弁護士に相談することは、身体拘束の早期の解放を目指すために、非常に有効と考えられます。

拘置所への収容を回避できる可能性を高めるためにも、刑事事件に強い弁護士への相談をおすすめします。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

拘置所に入ってしまったら

万が一拘置所に収容されてしまった場合でも、適切な対応をとることで状況を改善できる可能性があります。

拘置所に収容されると、行動の自由は大きく制限されますが、法的な権利は引き続き保障されています。

特に重要なのは、弁護士と面会する権利を積極的に活用することです。

逮捕や勾留によって拘束されている容疑者には、弁護士と面会する権利が法的に保障されています(刑事訴訟法39条1項)。

これを、「接見交通権」といいます。

事案によっては、「接見禁止処分」といって、拘置所での面会が厳しく制限されることもあります。

そのような場合でも、接見交通権という権利によって、弁護士とであれば面会することが可能です。

また、接見禁止処分のない場合であっても、弁護士との接見は、取り調べへの専門的なアドバイスを提供するという点で、特別な意味を持ちます。

もし拘置所に入ってしまったら、弁護士に接見を依頼することが重要となります。

弁護士は法律の専門家として、拘置所内での処遇改善や早期釈放のために活動してくれます。

弁護士を選ぶ際は、刑事事件の経験が豊富で、拘置所での接見に迅速に対応してくれる弁護士を選ぶことが重要です。

刑事事件に強い弁護士であれば、拘置所での処遇改善や早期釈放のための効果的な戦略を提案してくれるでしょう。

弁護士による面会のサポートについては、以下のページをご覧ください。

拘置所のよくあるQ&A

![]()

拘置所に入る理由は何ですか?

ただし、そのような役割は、警察の留置所によっても担われています。

留置所から拘置所に移送されるのは、実務上、起訴されて刑事裁判を控えている段階になることが多いです。

その意味では、拘置所に入る理由は、容疑者に刑事裁判を受けさせるため、という見方もできるでしょう。

![]()

留置所にはどんな人が入りますか?

勾留の時点では、法的には警察から検察へと身柄が送られている位置づけですが、実際には、拘置所ではなく引き続き留置所に収容されるケースが多いです。

まとめ

この記事では、拘置所について、その意味や他の施設との違い、収容までの流れ、生活実態、面会・差し入れの条件などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 拘置所は刑事収容施設の一種であり、有罪判決が確定するまでの間、証拠隠滅や逃亡を防止するために容疑者を身体拘束する場所である。

- 拘置所と留置所は管轄が異なり、留置所は警察庁が管轄する警察署内の施設で、拘置所は法務省が管轄する施設である。

- 拘置所内での生活は厳格な規則で管理されており、外部との連絡手段も制限されている。

- 弁護士との接見は特別な権利として保障されており、拘置所職員の立会いなしで行うことができる重要な権利である。

- 拘置所への収容を回避するには、被害者との示談交渉や刑事事件に強い弁護士への早期相談が効果的である。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか