危険運転致死傷罪とは?なぜ適用されないかも解説

危険運転致死傷罪は、酒酔い運転や著しい速度超過など、特に危険な運転行為によって人を死傷させた場合に適用される罪です。

人身事故を起こした場合、通常は過失運転致死傷罪が適用されます。

ただし、運転の態様が特に悪質な場合には、危険運転致死傷罪としてより重い刑罰が科されることになります。

危険運転致死傷罪が適用されるか否かで、その後の刑事罰や社会的制裁が大きく変わってきます。

この記事では、危険運転致死傷罪について、その定義や要件、科される刑罰、適用されるための条件などを弁護士が解説します。

目次

危険運転致死傷罪とは?

危険運転致死傷罪は、酒酔い運転や著しい速度超過など、特に危険な運転行為によって人を死傷させた場合に適用される罪です。

交通事故で人身事故を起こした場合、通常は過失運転致死傷罪が適用されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。

参考:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|電子政府の総合窓口

しかし、アルコールの影響や著しい速度超過など、特に危険な状態で運転していた場合には、より重い罪が適用される可能性があります。

それが、危険運転致死傷罪です。

危険運転致死傷罪が創設される前には、そのような区別はなく、運転の危険性にかかわらず、すべて業務上過失致死傷罪として処理されていました。

危険運転致死傷罪が導入された背景には、悪質な交通事故の増加と、それに対する社会的な厳罰化の要請があります。

飲酒運転による悲惨な事故が社会問題化し、従来の業務上過失致死傷罪では刑罰が軽すぎるという批判が高まったことが、この罪の制定につながったのです。

危険運転致死傷罪が成立するためには、単に交通事故を起こして人を死傷させただけでは足りません。

法律で定められた「危険運転行為」を行っていたことが、要件となります。

この「危険運転行為」には、アルコールや薬物の影響による正常な運転が困難な状態での運転、著しい速度超過、信号無視、通行禁止道路への進入などが含まれています。

危険運転致死傷罪は、被害者の死傷という事故の結果だけでなく、運転者の運転行為の危険性に着目した罪です。

そのため、同じ死傷事故であっても、通常の過失運転致死傷罪に比べて格段に重い刑罰が科されることになります。

過失運転致死傷罪では最高で7年の拘禁刑ですが、危険運転致死傷罪では最高で20年の拘禁刑が科される可能性があります。

危険運転致死傷罪の構成要件

危険運転致死傷罪が成立するためには、法律に定められた「危険運転行為」により人を死傷させたことが必要です。

危険運転行為の類型として、以下の8種類が規定されています(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条)。

参考:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|電子政府の総合窓口

- ① アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転

- ② 進行の制御が困難な高速度での運転

- ③ 進行を制御する技能を有しないでの運転

- ④ 他者の通行を妨害する目的での割り込みや幅寄せ

- ⑤ 高速走行中の車の前方での停止又は接近

- ⑥ 高速道路等でのあおり運転

- ⑦ 赤信号を殊更に無視する

- ⑧ 通行禁止道路への進入

危険運転致死傷罪の成否を検討する際は、危険な運転かということを抽象的に論じるのではなく、この類型のうちのどれかに該当するかを検討する必要があります。

それぞれの要件を、詳しく見ていきましょう。

① アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転

アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転は、危険運転のよくある類型のひとつです。

いわゆる「飲酒運転」は、これに該当します。

ポイントは、アルコールや薬物の影響により、「正常な運転が困難な状態」にあることです。

これは、アルコールの影響により道路状況を的確に把握できない、ハンドルやブレーキが適切に操作できないなど、安全運転に必要な注意力や判断力、運動能力が著しく低下している状態を指します。

単に血中アルコール濃度が一定以上であることだけでは、この要件を満たしません。

たとえ飲酒運転で事故を起こしたとしても、正常な運転が一応できる程度の状態だったのであれば、危険運転にはなりません。

② 進行の制御が困難な高速度での運転

2つ目は、進行の制御が困難な高速度での運転です。

これは、高速度で走行し、そのために車両の安全な操縦が困難な状態になった場合をいいます。

ただし、単に速度超過というだけでなく、その速度によって「進行の制御が困難な状態」になっていることが必要です。

一般的には大幅な速度超過であっても、車両の進行を制御することが可能であったのであれば、この要件には当てはまりません。

③ 進行を制御する技能を有しないでの運転

3つ目は、進行を制御する技能を持たない状態での運転です。

これは、運転免許を持たない人や、運転の経験がほとんどない人が無謀に自動車を運転し、その結果として安全に運転できないような状態で運転する行為をいいます。

ただし、形式的な運転免許の有無ではなく、車両の進行を制御できる運転技量の有無が問題となります。

④ 他者の通行を妨害する目的での割り込みや幅寄せ

4つ目は、他者の通行を妨害する目的での割り込みや幅寄せです。

いわゆる「あおり運転」を念頭においた規定ですが、この罪の成立要件はやや複雑です。

この項目に該当するのは、次のすべてに該当したときです。

- 人又は車の通行を妨害する目的がある

- 走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近すること

- 重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

要約すると、通行の妨害を目的に、危険な速度で車両の前に割り込んだり、幅寄せしたりする行為が該当します。

⑤ 高速走行中の車の前方での停止又は接近

5つ目は、高速走行中の車の前方での停止又は接近です。

これもやはり、あおり運転に対応するための規定です。

この項目には、車の通行を妨害する目的で、重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中の車の前方で停止し、その他これに著しく接近する行為が該当します。

4つ目との違いは、4つ目が加害車両の速度が問題となるのに対し、こちらは被害車両の速度が問題となる点です。

この項目は、幅寄せのように接近するだけでなく、被害車両の前で停止する行為が含まれています。

⑥ 高速道路等でのあおり運転

6つ目も同じくあおり運転を処罰するための規定ですが、こちらは高速道路等でのあおり運転です。

この項目は、被害車両を停止させ、後続車両が衝突して事故を起こしたような場合に該当します。

高速道路で相手を停車させるという非常に危険な行為であるにもかかわらず、従前の規定では対応ができなかったことから、このような規定が設けられました。

⑦ 赤信号を殊更に無視する行為

7つ目は、赤信号を殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為です。

「殊更に無視」とは、はじめから信号に従う意思がなく、信号が何色であろうと意に介さないといったような、強い意思に基づく無視をいいます。

信号無視の交通事故がすべて危険運転にあたるとしたのでは処罰範囲が広くなりすぎることから、このような特に悪質性の高い信号無視行為に限定されています。

⑧ 通行禁止道路への進入

最後は、通行禁止道路への進入です。

たとえば、一方通行の逆走や、歩行者天国への進入などがこれに該当します。

このような道路は、本来車両の進入を前提としておらず、事故の回避が難しいことから規制対象とされているものです。

危険運転致死傷罪の刑罰

危険運転致死傷罪の刑罰は、被害結果の重さによって大きく異なります。

危険運転致死傷罪は、「致死」と「致傷」を両方カバーする罪です。

いずれも被害者に対して重大な損害を与えるものではありますが、「致傷」であれば、治療により回復する可能性があります。

これに対して、「致死」はもはや取り返しが付かない点で、被害の重みが異なるといえます。

そこで、より深刻な「致死」の結果を招いた方が、罰則が重く定められています。

まず、人を負傷させた場合(危険運転致傷罪)は、15年以下の拘禁刑が科されます(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条)。

参考:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|電子政府の総合窓口

これも、通常の過失運転致傷罪の法定刑が7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金であることと比較すると、かなり重い刑罰となっています。

次に、人を死亡させた場合(危険運転致死罪)は、さらに重く、1年以上20年以下の拘禁刑が科されます。

致傷と致死のいずれにおいても、法定刑の幅が広く、事案の悪質性が科される量刑に反映されます。

危険運転致死傷罪が適用された裁判例

危険運転致死傷罪は、交通事故による悲惨な被害が相次ぐことを受け、厳罰化の流れで制定されたものです。

他方で、自動車の運転には常に何らかの危険が伴うものであり、事故をすべて危険運転として重く処断するわけにもいきません。

このようなことから、危険運転致死傷罪は厳格な要件が定められており、適用できるのかがしばしば問題となります。

危険運転への該当が微妙な事例であれば、危険運転致死傷罪が適用されるのかが争点となることがあります。

事例1 飲酒運転により複数の死傷者を出した事案

判決:危険運転致死傷罪を適用し懲役12年の判決

ポイント:事故前日に約1.3Lの日本酒をのみ、基準値の8倍に当たる2.4mg/mLの血中アルコール濃度で事故を起こした。

アルコール濃度の高さから、「アルコールによる影響の自覚がなかった」との弁解を退け、危険運転致死傷罪を適用した。

事例2 飲酒運転の上事故を起こし、現場から逃亡するために、時速70~74キロメートルでバックした事案

判決:危険運転致死傷罪を適用し懲役12年の判決

ポイント:危険運転を前進に限定する理由はなく、時速70~74キロメートルで後退走行させることは、わずかなハンドル操作のミスも許されない危険なものであるとして、危険運転致死傷罪を適用した。

危険運転致死傷罪が適用されなかった裁判例

危険運転致死傷罪のハードルの高さから、かなり危険な運転による事故であっても、過失運転致死傷罪にとどまる事例もあります。

事例1 時速約146キロメートルでの走行中、被害車両が被告人車両の進路に進出してきたために、自車の進路が狭くなって死傷事故を起こした事案

判決:危険運転致死傷罪を適用せず、懲役7年の判決

ポイント:被害車両が被告人車両の進路に進出することは、事前に想定できるものではないため、「進行を制御することが困難な」速度での走行であることについて認識していなかったと判断された。

事例2 飲酒運転で死亡事故を起こした事案

判決:危険運転致死傷罪を適用せず、懲役7年の判決

ポイント:アルコールの影響は一定認められるものの、事故前の運転状況や事故の態様、事故後の言動などから、正常な運転の困難性を根拠付けるほどの異常性を認めるに足りる証拠はないとした。

なぜ危険運転致死傷罪は適用されにくいのか

危険運転は、他人の身体や生命を傷つける危険性の高い行為として、強い非難に値します。

しかし、実際には、危険運転致死傷罪が適用されるケースは限られています。

なぜ適用が難しいのか、その理由を探ってみましょう。

成立要件が厳格

まず第一に、危険運転致死傷罪の成立する要件が厳格に定められている点が挙げられます。

危険運転致死所罪では、単に飲酒運転や速度超過というだけでは足りず、「正常な運転が困難な状態」や「進行を制御することが困難」といった要件を満たす必要があります。

これは、交通事故の中でも特に危険なものに厳罰を科すという趣旨から、適用範囲を絞り込むものです。

このように厳格な成立要件であることから、危険運転致死傷罪が適用されないケースがあります。

立証の困難性

危険運転致死傷罪の適用では、立証が困難であるという問題もあります。

たとえば、飲酒運転であれば、血中アルコール濃度が高いというだけでは不十分で、実際に運転操作に著しい支障があったことが求められます。

しかし、事故後にアルコール検査を行ったとしても、事故時点での運転能力の低下を客観的に証明することは容易ではありません。

また、速度違反の事案でも、客観的に時速何キロだったかということは立証できても、それによって「進行を制御することが困難」であったかどうかは、また別の問題となります。

進行を制御することが困難であったかは、速度だけでなく、見通しや路面の状況など、さまざまな要因が関わってくるため、立証が困難なことが多いのです。

故意の立証が困難

危険運転致死傷罪の適用には、検察官が「故意」の存在を立証する必要があります。

故意とは、容疑者が運転を行うにあたり、自分の運転が危険運転に該当するという認識を持っていたことをいいます。

たとえば、信号無視の場合、被疑者が赤信号であることを認識しながらあえて進入したという「故意」が必要です。

しかし、容疑者が「信号を見落としていた」と主張すれば、故意ではなく過失の可能性があり、危険運転致死傷罪を適用するにはこれを覆す必要があります。

同様に、飲酒運転でも、「少量しか飲んでおらず、運転に支障があるとは思わなかった」という主張がなされれば、故意の立証が困難になる場合があります。

故意は内心の問題であるため、容疑者が確かに危険性を認識していたということを、客観的な事情の積み重ねによって立証する必要があります。

そのような立証が難しい事案では、容疑者の故意を立証できずに過失運転致死傷罪の適用にとどまることがあります。

これらの理由から、検察は確実に有罪判決を得るために、危険運転致死傷罪ではなく過失運転致死傷罪での立件を選択することがあります。

危険性の高い運転に危険運転致死傷罪を適用できないことの理不尽についてはたびたび指摘されており、今後も要件の見直しなどが行われる可能性があります。

危険運転致死傷罪は初犯でも逮捕される?

危険運転致死傷罪の容疑がある場合、初犯であっても逮捕される可能性はあります。

交通事故を起こした場合、通常の過失運転致死傷罪では逮捕されないケースも少なくありません。

一方、危険運転致死傷罪は法定刑も重く、初犯であっても逮捕される可能性が高くなります。

犯罪の容疑者であるからといって、すべての事件で逮捕されるわけではありません。

逮捕には逃亡や証拠隠滅のおそれがあるといった要件があり、これを満たした場合に限り、逮捕が認められます。

刑事事件で容疑者が逮捕されるかは、まさに事案によりけりで、一概にはいえません。

危険運転にあたらない事案、特に被害者の死亡が伴わない過失運転致傷罪では、容疑者に逃亡のおそれがないと判断されやすい傾向があります。

他方で、危険運転致死傷罪は法定刑も重く、罪を逃れるために逃亡する動機があると判断されやすいことから、逮捕される事案が多いといえます。

また、飲酒運転の事案では、アルコールの影響をごまかすなどの細工を防ぐ意味でも、逮捕の必要性が高いといえます。

このような事情は、初犯であっても異なりません。

以上のような危険運転致死傷罪の性質上、初犯でも逮捕される可能性は高いといえるでしょう。

刑事事件で逮捕されるかについての解説は、以下のページをご覧ください。

危険運転致死傷罪の初犯は執行猶予がつく?

執行猶予は、裁判で有罪判決となった場合でも、一定の期間その刑の執行を猶予し、その期間中に再び罪を犯さなければ刑の執行を免れる制度です。

一般的に、再犯の場合と比べれば、初犯の事件は執行猶予となる可能性が高いと考えられます。

ただし、危険運転致死傷罪で有罪となった場合、初犯であっても必ずしも執行猶予がつくとは限りません。

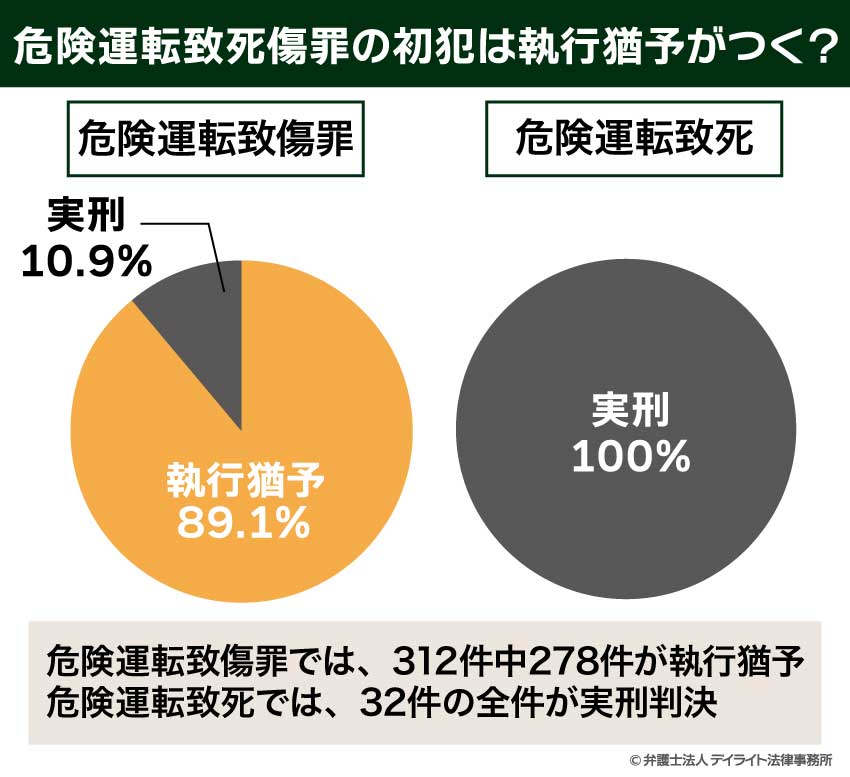

たとえば、初犯に限定したデータではありませんが、令和5年では、危険運転致傷罪で有罪となった312件中、278件で執行猶予がついています(執行猶予率89.1パーセント)。

これに対して、危険運転致死では、32件の全件が実刑判決となっています。

参考:令和6年犯罪白書 第4-1-3-4表|法務省ホームページ

これは初犯と再犯を区別しないデータですが、危険運転致死傷罪が再犯ばかりとは考えられないため、ここには相当数の初犯が含まれていると思われます。

母数が限られているとはいえ、危険運転致死罪では、原則として実刑判決となっているのが現状です。

他方で、致傷にとどまる場合は、多くのケースで執行猶予がついています。

執行猶予の可能性は、事案の内容や情状によって大きく左右されます。

執行猶予が認められやすくなる主な要素は、被害者との示談成立や真摯な反省、再犯防止のための取り組みといった事情です。

ただし、事案が悪質・重大な場合は、これらがあっても執行猶予が認められないことがあります。

危険運転致死傷罪で執行猶予付き判決を得るためには、弁護士による適切な弁護活動が不可欠です。

執行猶予をつける場合のポイントについては、以下のページをご覧ください。

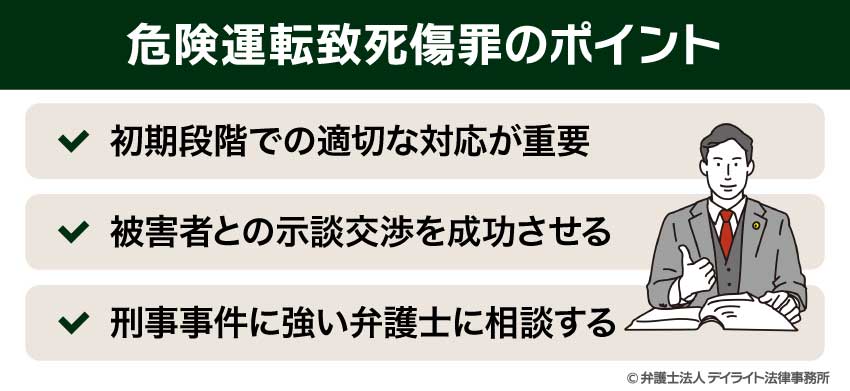

危険運転致死傷罪のポイント

危険運転致死傷罪を犯した場合、その後の対応によって刑事処分の結果が大きく変わってくる可能性があります。

ここでは、危険運転致死傷罪に関わる重要なポイントをいくつか解説します。

初期段階での適切な対応が重要

危険運転致死傷罪の容疑がかかった場合、初期段階での対応が非常に重要になります。

まず、事故が発生した場合には、何よりも負傷者の救護が最優先となります。

負傷者がいる場合は、ただちに安全な場所へ移動させる、応急処置を行うなど、可能な限りの救護活動を行いましょう。

また、事故現場から離れず、速やかに警察や救急へ通報することも極めて重要です。

救護や通報を怠ると、道路交通法違反やひき逃げといった、さらに重い罪に問われる可能性があります。

事故直後の冷静な対応が、その後の刑事責任や社会的評価にも大きく影響しますので、落ち着いて適切な行動をとることが大切です。

なお、飲酒運転の場合に、血中アルコール濃度をごまかすために、その場を離れたり追加でアルコールを摂取したりする行為は御法度です。

そのような行為は、「アルコール等影響発覚免脱罪」という犯罪にあたり、そのような工作行為自体が罪となります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律4条)。

被害者との示談交渉を成功させる

危険運転致死傷罪の事件では、被害者との示談の成立は非常に重要な意味を持ちます。

示談が成立していることは、量刑を左右する要素の一つとなるからです。

示談により被害者が処罰感情を緩和させていることは、裁判所に対して大きなアピールとなります。

示談交渉を成功させるためには、まず真摯な謝罪の姿勢を示すことが大切です。

被害者やその家族に対し、誠意を持って謝罪し、責任を認める態度を示すことが、示談交渉の第一歩となります。

また、適切な賠償金の提示も重要です。

賠償金の金額は、傷害や死亡の場合の慰謝料相場、逸失利益、治療費など、さまざまな要素を考慮して適切に算定する必要があります。

示談交渉は、弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉や適切な賠償額の提示などを、専門的にサポートしてもらえます。

示談交渉における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に相談する

危険運転致死傷罪は重大な刑事事件であり、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することが重要です。

刑事事件に強い弁護士は、捜査段階から適切なアドバイスを行い、容疑者の権利を守りながら、最適な弁護方針を立てることができます。

特に、危険運転致死傷罪の場合は、過失運転致死傷罪との区別が微妙なケースも多く、罪名や罪の成立自体を争う可能性もあります。

また、仮に危険運転致死傷罪の成立自体は争えなくても、情状面で有利な事情を最大限にアピールし、少しでも刑が軽くなるように弁護活動することも、弁護士の重要な役割です。

被害者との示談交渉を進めたり、社会復帰のための具体的な計画を提示したりすることで、執行猶予の可能性を高めることができる場合もあります。

刑事事件に強い弁護士に相談する重要性については、以下のページをご覧ください。

危険運転致死傷罪についてのQ&A

![]()

危険運転致死傷罪で人を死亡させた場合、最長何年の拘禁刑になりますか?

参考:刑法|電子政府の総合窓口

実際の量刑は、事案の悪質性や情状などを総合的に考慮し、この範囲において決定されます。

![]()

危険運転致死傷罪は何キロ?

危険運転となるのは、「その進行を制御することが困難な高速度で」運転して事故を起こした場合です。

重要なのは、何キロかという客観的なスピードではなく、その速度が車両の進行を制御することが困難な速度といえるかという点です。

まとめ

この記事では、危険運転致死傷罪について、その定義や要件、科される刑罰、適用されるための条件などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 危険運転致死傷罪は、アルコールや薬物の影響、著しい速度超過など、特に危険な運転行為によって人を死傷させた場合に適用される重い罪である。

- 危険運転致死傷罪が成立するためには、法律で定められた「危険運転行為」を行い、それによって人を死傷させたことが必要である。

- 危険運転致死罪の法定刑は1年以上20年以下、危険運転致傷罪は15年以下の拘禁刑であり、過失運転致死傷罪に比べて格段に重い。

- 危険運転致死傷罪は、要件が厳格で立証上の問題もあるため、実際には適用されにくい面もある。

- 危険運転致死傷罪を起こした場合、刑事事件に強い弁護士への相談が重要なポイントとなる。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか