鑑定留置とは?生活状況、期間や対処法を解説

鑑定留置とは、容疑者の責任能力の有無や程度を判断するための精神鑑定を行う間、その者を拘束する制度です。

鑑定留置は、刑事事件で容疑者の責任能力に疑いがある場合に行われる手続きです。

鑑定留置は、特に殺人事件や放火事件など、重大事件の容疑者に対して行われることも少なくありません。

このため、重大事件の報道などで、鑑定留置という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

鑑定留置で責任能力があると判断されるかによって、刑罰を科すことができるのかが変わってきます。

このため、鑑定留置は、容疑者の処遇を大きく左右し得る重要な手続きといえます。

ただし、鑑定留置は専門的な手続きであるため、どのようなものであるか、その実態はあまり知られていないかもしれません。

そこでこの記事では、鑑定留置について、定義や生活状況、期間、実施場所のほか、リスクや対処法などを弁護士が解説します。

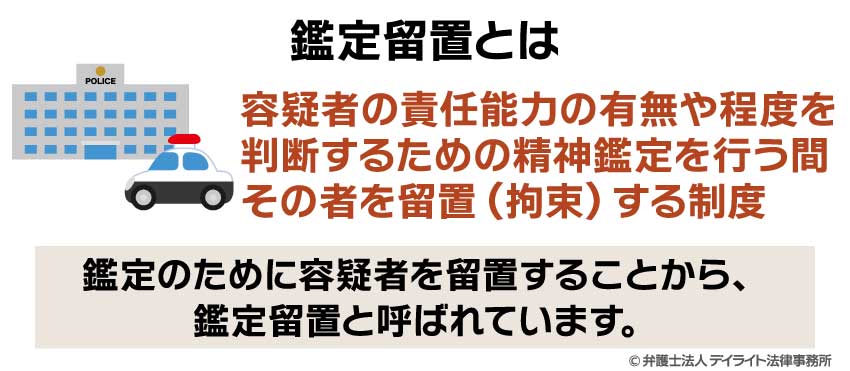

鑑定留置とは

鑑定留置とは、容疑者の責任能力の有無や程度を判断するための精神鑑定を行う間、その者を留置(拘束)する制度です。

鑑定のために容疑者を留置することから、鑑定留置と呼ばれています。

精神鑑定とは、容疑者の責任能力を判断するための、専門家による鑑定です。

責任能力とは、犯罪を犯したときに刑事責任を負う能力のことです。

具体的には、善悪を判断する能力や、その判断に従って行動する能力のことを指します。

そのような能力を欠くか、または著しく不十分な場合、刑罰を科すことが制限されます。

責任能力をまったく欠く場合を「心神喪失」(しんしんそうしつ)といい、刑罰を科すことはできません。

また、責任能力が著しく低下している場合は「心神耗弱」(しんしんこうじゃく)といい、刑罰が減軽されます。

第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。

2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

引用:刑法|電子政府の総合窓口

言い換えると、犯罪の容疑者に刑罰を科すには、その容疑者に責任能力があることが前提になるということです。

このため、容疑者の責任能力に疑問がある場合は、刑事手続きを進める前に、専門家の鑑定によって責任能力の有無を明らかにしておく必要があるのです。

この精神鑑定のために容疑者の身体を拘束して留置することが、鑑定留置です(刑事訴訟法167条1項)。

容疑者を拘束する手続きとして一般的なものは、逮捕や勾留です。

ただし、これらは、容疑者の逃亡や証拠隠滅を防止することを目的とする措置であり、期間は長くありません。

最長の拘束期間は、逮捕で72時間、勾留では延長したとしても20日間ですので、逮捕・勾留を合わせても、23日間の拘束が限度です。

一方、精神鑑定は、本格的に実施する場合は相当の期間を要するため、逮捕や勾留の期間に終えることができません。

また、逮捕・勾留は容疑者の逃亡や証拠隠滅を防止するために行われるので、身体拘束の目的においても整合しません。

このようなことから、精神鑑定のために容疑者を一定期間拘束する必要がある場合の措置として、鑑定留置という制度が設けられているのです。

鑑定留置は、容疑者の責任能力に疑いがある場合に行われます。

起訴後であれば、裁判所の判断で行われることもありますが、起訴前での鑑定留置は、主に検察官の請求により裁判官が許可して行われます。

鑑定留置は、無差別殺傷事件といった、ニュースなどで大きく取り上げられる重大事件で実施されることも多いです。

ただし、鑑定留置を行うかと、事件が重大であるかは、直接的には関係ありません。

鑑定留置は、容疑者の責任能力を明らかにするために行われるものであり、重大事件だから実施するわけではありません。

もっとも、そのような重大事件を起こすということ自体が、容疑者の精神状態に問題がある可能性を示すものといえます。

結果的に、報道で取り上げられるような重大事件において、鑑定留置という言葉を耳にする機会が多くなるのです。

鑑定留置の期間

鑑定留置は、おおむね2~3ヶ月程度の期間で実施されることが多いです。

鑑定留置の期間自体は、逮捕や勾留のように、厳格に法定されているわけではありません。

裁判官の判断によって、期間を短縮することも延長することも可能です(刑事訴訟法167条4項)。

鑑定留置は、精神鑑定という専門的な鑑定を行うための措置です。

鑑定留置にどの程度の時間を要するかは、実施する鑑定の内容や容疑者の精神状態によって、大きく変動します。

本格的な鑑定留置を行う前に、その必要性を判断するための簡易的な鑑定が行われることもあります。

この簡易的な鑑定は、勾留の期間中に、半日程度で行われます。

これに対して、正式に鑑定留置を行う場合は、勾留は停止し、鑑定のための拘束期間に移行します。

上記のとおり、鑑定留置の期間は、法的に定められているわけではありません。

一般的には、鑑定留置は2~3ヶ月程度で終了するケースが多いです。

鑑定留置の期間中、容疑者の身体拘束は継続します。

この期間は、勾留は停止されているという扱いになります(刑事訴訟法167条の2第1項)。

そして、鑑定留置の期間が終了すると、改めて勾留の期間が進行することになります。

このため、鑑定留置と勾留が合わさって、身体拘束が予想以上に長期化することもあります。

鑑定留置はどこで実施される?

鑑定留置は、法律上は、「病院その他の相当な場所」で行うものとされています(刑事訴訟法167条1項)。

精神鑑定を行うのは専門的な精神科医ですので、鑑定留置の場所も、専門性の高い医療機関が望ましくはあります。

他方で、鑑定留置は犯罪の容疑者を拘束するものであり、警備上の観点からは、医療機関は必ずしも適しているとはいえません。

このため、病医院以外の「相当な場所」として、拘置所等の刑事施設に留置することもあります。

鑑定留置されているときの生活状況

上記のとおり、鑑定留置中の容疑者は、2~3ヶ月にわたって、医療機関または拘置所等の刑事施設内で生活することになります。

その間の生活は、衣食住の基本的な部分については、勾留と同じようなイメージで捉えることができます。

逮捕や勾留との大きな違いは、取り調べがなくなり、代わりに鑑定を受けることになる点です。

鑑定留置の間は、容疑者は鑑定を受ける目的で身体拘束されているという立場です。

したがって、鑑定留置の期間中に取り調べを受けることは基本的にありません。

その代わりに、鑑定留置では、医師による精神鑑定を受けることになります。

精神鑑定は、これを行う医師の立場からすると、容疑者の精神状態についての意見を出すために、材料を集めて見解を固めていくプロセスといえます。

そのような目的のもと、鑑定留置では、面談や問診に加えて、脳検査や心理検査といったさまざまな検査が複合的に行われます。

精神鑑定は、その結果によっては容疑者を罪に問えない可能性が出てくるため、非常に重要な手続きです。

このため、2~3ヶ月という時間をかけて、容疑者の精神状態を慎重に評価することになるのです。

鑑定留置の終了と同時に容疑者が自由になるということのないよう、勾留の日数が何日か残っている状況で鑑定留置の手続きに入るのが、一般的です。

鑑定留置が終了すると、そこから改めて、残りの勾留期間が進行することになります。

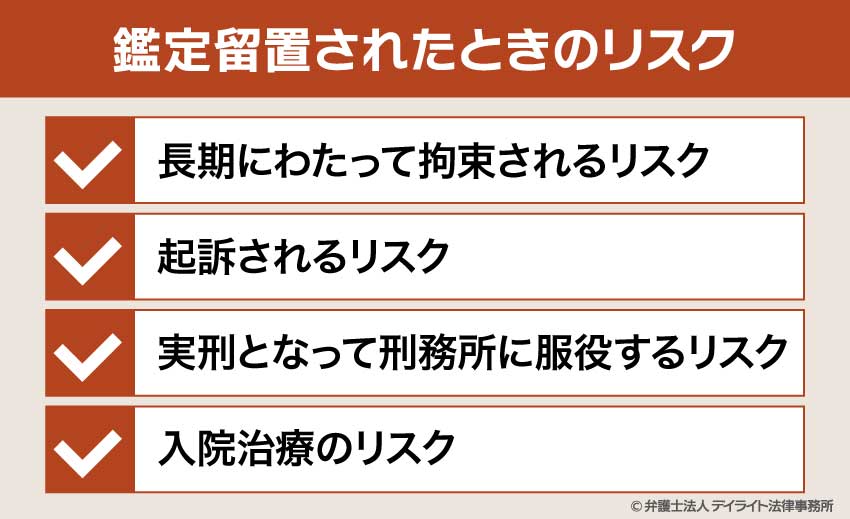

鑑定留置されたときのリスク

鑑定留置には、容疑者にとってさまざまなリスクが伴います。

鑑定留置は単なる観察期間ではなく、その結果が刑事手続きの行方を大きく左右する重要な過程です。

鑑定留置によって明らかになった精神状態は、起訴・不起訴の判断や、量刑に影響を与えるため、そのリスクを理解しておく必要があります。

長期にわたって拘束されるリスク

鑑定留置の大きなリスクは、長期にわたって拘束されるというリスクです。

鑑定留置は、容疑者の精神状態を明らかにするという専門的な手続きであり、2~3ヶ月程度となるのが一般的です。

逮捕の拘束時間が72時間、勾留でも最大で20日間ということを考えると、鑑定留置がいかに長期間にわたるものであるかが分かります。

それだけの期間、自由を奪われて一般社会から切り離されることの不利益は、かなりのものです。

当然、その間仕事をすることはできませんし、家族ともいつでも面会できるわけではありません。

鑑定留置では、身体拘束を受けるということそれ自体で、非常に大きなデメリットとなるのです。

起訴されるリスク

鑑定留置の結果、責任能力があると判断された場合、起訴されるリスクが高まります。

鑑定留置によって精神鑑定を行うのは、容疑者の責任能力を見極め、罪に問えるかを判断するためです。

このため、鑑定の結果として容疑者に責任能力があると判断された場合、起訴される可能性が高くなります。

また、鑑定の結果、責任能力が著しく低下していたと判断された場合でも、やはり起訴されるリスクは残ります。

責任能力を完全に欠くわけではなく、減退していたにとどまる場合は、刑の減軽対象ではあるものの、罪に問うこと自体は可能だからです。

鑑定留置は、刑事手続きの過程で行われるものであり、その結果しだいでは起訴されて罪に問われるというリスクがあります。

起訴についての詳しい解説は、以下のページをご覧ください。

実刑となって刑務所に服役するリスク

鑑定留置の結果、責任能力があると判断され起訴された場合、実刑判決を受けて刑務所に服役するリスクがあります。

鑑定留置の結果によって容疑者を罪に問えなくなるのは、責任能力が完全に欠く場合です。

責任能力に問題がないか、低下していたにとどまる場合は、刑罰を科すことができます。

責任能力の著しい低下である心神耗弱では、刑罰を減軽されるものの、逆にいえば、減軽された範囲で刑罰を科されるということです。

精神鑑定は、殺人や放火などの、重大事件において行われることも多いです。

このため、責任能力があり刑事責任を問えるとなると、実刑判決によって刑務所に服役するリスクがあるのです。

刑期にもよりますが、実刑判決の場合、数年程度は刑務所に服役することになります。

数年もの間刑務所に服役するとなると、社会復帰へのハードルは高くなります。

このため、刑事責任を問われる可能性があるときは、鑑定留置の段階から弁護士に相談し、執行猶予の獲得を目指すことが重要です。

執行猶予をつける方法についての解説は、以下のページをご覧ください。

入院治療のリスク

責任能力を完全に欠く心神喪失と判断された場合、刑事責任を問われることはありません。

ただし、その場合でも、直ちに拘束が解かれて自由の身になるわけではありません。

いかに責任能力がないとはいえ、精神病の影響によって犯罪にあたる行為を行った者を、そのまま社会に戻すと、また同じような行為を繰り返すおそれがあります。

そこで、他人を傷つけるような一定の行為については、たとえ起訴できない場合であっても、検察官は、入院措置を命じるための審判を請求します(医療観察法33条1項)。

参考:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律|電子政府の総合窓口

入院の期間は、おおむね18ヶ月です。

また、退院後も、通常は定期的な通院が求められることになるのが一般的です。

このような措置は、刑罰ではありませんので、犯罪への制裁として科されるわけではありません。

とはいえ、一定の期間にわたって社会から隔離され、行動の自由が制限されるという意味においては、その負担は拘禁刑に匹敵するものといえます。

罪に問われないということの意味を、何らの不利益も受けないと誤解しないように注意する必要があります。

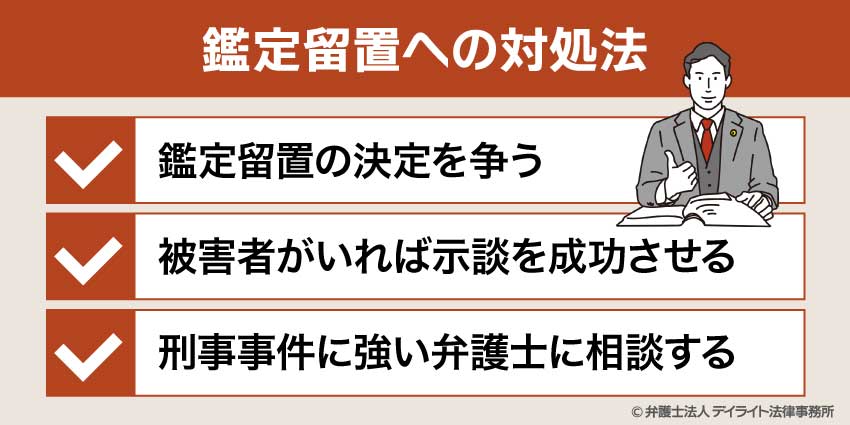

鑑定留置への対処法

鑑定留置されることには、以上のようなリスクが伴います。

鑑定留置される場合には、適切に対処することによって、そのリスクを最小限押さえることが重要です。

鑑定留置は、容疑者にとって負担ではありますが、適切に対応することで、その後の刑事手続きにおいてより良い結果を得られる可能性があります。

以下では、鑑定留置に対する効果的な対処法について解説します。

鑑定留置の決定を争う

鑑定留置の決定に不服がある場合は、その決定に対して、準抗告や取消請求のような形で争うことができます。

たとえば、精神病の既往歴がないことなどを理由に、鑑定の必要性がないと主張することが考えられます。

また、すでに鑑定を終えているにもかかわらず、漫然と留置がつづくようであれば、鑑定留置の必要性が消滅したとして取消請求することも検討できるでしょう。

このような請求については、必ず認められるというわけではありません。

ただし、鑑定留置は、逮捕や勾留に比べるとかなりの長期間にわたるものです。

そのため、鑑定留置の決定に不服があるときは、弁護士と相談の上、積極的な対応を検討すべきでしょう。

被害者がいれば示談を成功させる

鑑定留置となった事件に被害者がいる場合、示談を成功させることも重要な対処法となります。

精神鑑定のために留置するという決定と、被害者と示談を成立させることは、直接的に関係するものではありません。

しかし、鑑定留置の結果、責任能力に問題がないと判断された場合、その後起訴されることが想定されます。

一方、この段階で被害者との示談が成立していれば、たとえ刑事責任を問えるとしても、その必要性がないとして、不起訴になる可能性があるのです。

また、仮に起訴されたとしても、示談が成立しているという事実は、容疑者側にとって有利な事情として考慮されるのが通常です。

鑑定留置の段階から先を見据えた対応をするという意味でも、被害者がいる事件のときは、示談交渉を進めることが重要です。

示談交渉における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

刑事事件に強い弁護士に相談する

鑑定留置に対処するためには、刑事事件に強い弁護士に相談することが非常に重要です。

刑事事件全体の中では、鑑定留置になる事件は多くありません。

そのため、鑑定留置に対処するためには、刑事事件の取り扱い経験が豊富で、専門性を備えた弁護士が適任となります。

鑑定留置では、逮捕や勾留よりも長期にわたって拘束されることになるため、その負担は大きくなります。

また、鑑定留置は、結果しだいでその後の処分が変わってくる可能性のある、重要な手続きです。

その後どのような流れになっても柔軟に対応するためには、刑事事件に強い弁護士による的確なサポートが効果的です。

刑事事件における弁護士選びの重要性については、以下のページをご覧ください。

鑑定留置のよくあるQ&A

![]()

簡易鑑定で勾留される期間は?

鑑定留置では、鑑定を実施することを目的に容疑者の身柄を拘束します。

これに対し、簡易鑑定は、通常の勾留手続きの中において、本鑑定の必要性を判断するために行われます。

このため、簡易鑑定自体は半日程度で行われますが、勾留される期間としては、10日間から20日間程度となります。

![]()

鑑定留置と精神鑑定の違いは何ですか?

鑑定留置は、この精神鑑定を行うために容疑者を拘束する手続きです。

鑑定留置は、鑑定それ自体ではなく、鑑定のために容疑者を留置することを指しています。

まとめ

この記事では、鑑定留置について、定義や生活状況、期間、実施場所のほか、リスクや対処法などを解説しました。

記事の要点は、次のとおりです。

- 鑑定留置とは、容疑者の責任能力の有無や程度を判断するための精神鑑定を行う間、その者を拘束する制度である。

- 鑑定留置の期間は、どのような鑑定を実施するかによって左右されるが、一般的には2~3か月程度となることが多い。

- 鑑定結果により責任能力があると判断されれば起訴されるリスクが高まるほか、責任能力がない場合でも、医療観察法により入院措置となることがある。

- 鑑定留置への効果的な対処法としては、被害者との示談成立や刑事事件に強い弁護士への相談が重要である。

当事務所は、刑事事件のご相談の予約に24時間対応しており、LINEなどのオンライン相談を活用することで、全国対応も可能となっています。

まずは、お気軽に当事務所までご相談ください。

なぜ刑事事件では弁護士選びが重要なのか