不法行為とは、故意や過失によって他人に損害を与えた場合に、加害者がその損害を賠償する責任を負う制度のことをいいます。

交通事故や誹謗中傷、医療過誤などで被害を受けたとき、加害者に損害賠償を求める法的な根拠となるのが、この不法行為制度です。

この記事では、不法行為の意味や4つの成立要件、責任の内容、損害賠償請求の流れ、そして時効の考え方などについて、わかりやすく解説します。

「自分のケースが不法行為にあたるのか知りたい」「どんな場合に損害賠償を請求できるのかを知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

不法行為とは、故意または過失によって他人にケガを負わせたり、財産に損害を与えたりすることを指します。

例えば、交通事故で他人にケガをさせてしまったり、SNSで他人の名誉を傷つけてしまったりしたときには、不法行為責任が発生します。

ここでは、不法行為の意味や条文上の根拠、具体例、そして契約違反に基づく「債務不履行」との違いについてわかりやすく解説します。

不法行為とは、「故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」する行為のことです。

わかりやすく言えば、「わざと、または不注意によって他人に損害を与えてしまうこと」です。

不法行為が成立すると、加害者は被害者に対して損害賠償責任を負います。

つまり、被害者が被った損害を金銭で補償しなければなりません。

契約関係がない相手に対しても責任が生じる点が、不法行為の大きな特徴です。

不法行為の根拠となる条文は、民法709条です。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法|e-GOV法令検索

この規定は、不法行為の「一般原則」を定めたものです。

どのような種類の不法行為であっても、まずはこの条文が適用される基本ルールとなります。

不法行為は、日常生活や仕事の場面で広く発生する可能性があります。

代表的な例を挙げると次のとおりです。

| 交通事故 | 不注意な運転によって歩行者をはねてケガをさせた |

| 医療過誤 | 医師や看護師が診療で注意義務を怠り、患者に健康被害を与えた |

| 名誉毀損 | インターネット上に誹謗中傷を書き込み、相手の社会的評価を下げた |

| 不貞行為 | 配偶者以外の相手と肉体関係を持ち、配偶者に精神的苦痛を与えた |

| 財物の破壊 | 他人の所有物を壊したり汚したりした |

| 傷害行為 | 殴るなどの暴力により他人にケガをさせた |

このように、不法行為は身体的な被害に限らず、財産的損害や精神的損害を含めて、さまざまな形で問題になります。

誰もが加害者にも被害者にもなり得る点で、非常に身近な法制度といえます。

損害賠償責任が発生するケースとして、不法行為のほかに「債務不履行」が挙げられます。

債務不履行とは、契約に基づいて負っている義務(債務)を履行しないことをいいます。

例えば、売買契約を結んだのに商品を引き渡さない、賃貸借契約で家賃を支払わないなどが該当します。

債務不履行についても、相手方に損害賠償を請求できる場合があります(民法415条)。

不法行為責任と債務不履行責任のもっとも大きな違いは、損害賠償責任が生じる根拠です。

不法行為は契約関係がない当事者間でも成立しますが、債務不履行は契約関係がある当事者間でのみ成立します。

また、以前は時効(請求できる期限)についても違いがありました。

しかし、2020年4月の民法改正により、人の生命・身体侵害に基づく損害賠償請求については、両者の時効は統一されるに至っています。

なお、同じ事案で両方が成立する場合もあります。

例えば、医師と患者の関係では診療契約があるため「債務不履行責任」が成立するとともに、医療過誤として「不法行為責任」も成立します。

これを「請求権競合」と呼び、被害者はより有利な方を選択して請求することができます。

債務不履行については、以下の記事で詳しく説明をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

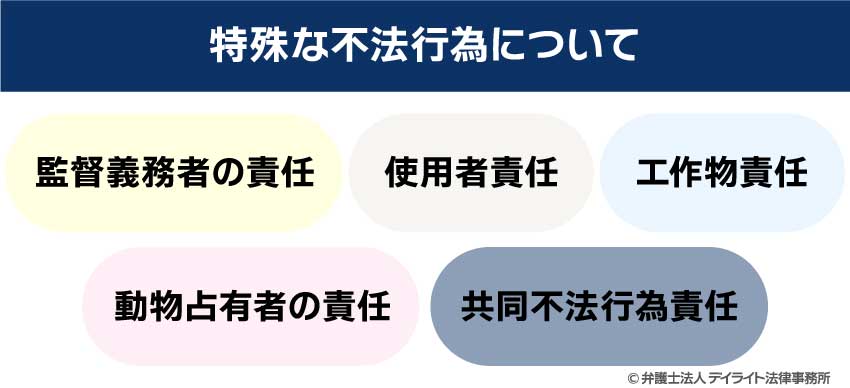

不法行為は、大きく分けると 「一般的不法行為」 と 「特殊不法行為」 の2種類があります。

一般的不法行為は、不法行為制度の基本形であり、すべての不法行為の出発点となります。

これに対し、特殊不法行為は、特定の場面で被害者を救済するために特別に定められたものです。

一般的不法行為とは、民法709条に規定される最も基本的な不法行為のことをいいます。

例えば、交通事故によるケガや、他人の物を壊した場合の修理費用など、日常で起こる典型的なケースはすべてこの「一般的不法行為」に該当します。

一般的不法行為は「不法行為法の基本ルール」であり、まずはここで定められた原則を基礎に考えることになります。

特定の状況では、一般的不法行為の規定を適用するだけでは被害者の救済が十分でない場合があります。

そこで、民法は「特殊不法行為」に関する規定を設けています。

代表的な特殊不法行為は、次のとおりです。

これらの内容については、後ほど詳しく解説します。

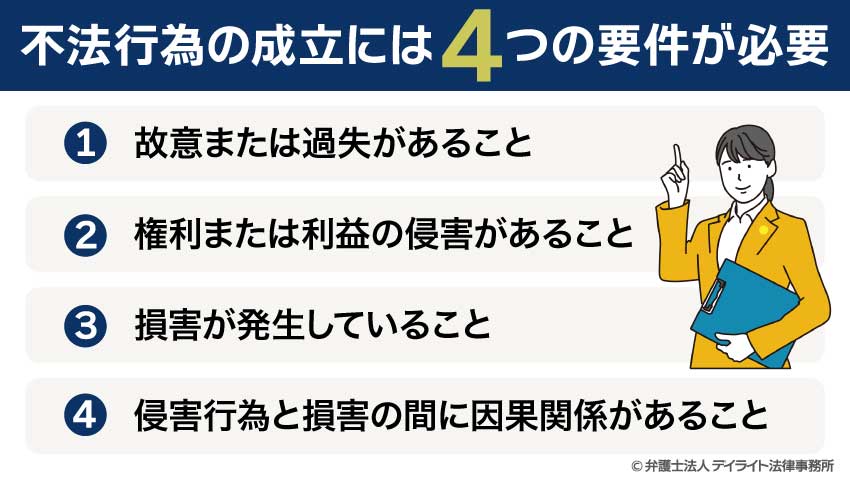

不法行為に基づいて損害賠償を請求するためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

これらの要件がすべて揃ってはじめて、不法行為に基づく損害賠償請求が認められることになります。

ここからは、それぞれの要件について詳しく解説をしていきます。

不法行為が成立するためには、加害者に「故意」または「過失」があることが必要です。

「故意」とは、相手に損害を与えることを知りながら、あえてその行為をすることを指します。

簡単に言えば、「わざと」損害を与えることです。

これに対し「過失」とは、社会生活を送る上で当然払うべき注意を怠ったために、他人に損害を与えてしまうことを指します。

不法行為責任が生じるには、加害者の行為が「わざと」か「不注意」によるものであることが必要です。

まったく予測不可能な事故など、故意や過失が認められない場合には、不法行為は成立しません。

次に、加害者の行為によって被害者の「権利」または「法律上保護される利益」が侵害されていることが必要です。

生命・身体・財産といった目に見える権利はもちろん、「静穏な生活を送る利益」や「平穏な夫婦共同生活を維持する利益」といった無形の利益が侵害された場合にも、不法行為は成立します。

なお、どのような権利や利益が法的に保護されるかは、憲法や民法などの法律、そして裁判例によって判断されます。

裁判例を通じて保護される利益の範囲は時代とともに広がっており、社会の価値観の変化が反映されているのも特徴です。

不法行為責任を問うためには、実際に「損害」が発生していることが必要です。

具体的な損害が存在しなければ、不法行為責任は成立しません。

例えば、他人の物を壊そうとしたものの、実際には壊れなかった場合には「損害」が生じていないと考えられるため、不法行為は認められません。

なお、ここでいう損害には、財産的な損害だけでなく、精神的な損害も含まれます。

不法行為が成立するためには、加害者の行為と被害者に生じた損害との間に因果関係があることが必要です。

因果関係とは、加害者の行為がなければ損害は発生しなかったといえる関係のことを指します。

また、単なる「事実上のつながり」だけでなく、その損害を法的に加害者に負担させることが妥当かという観点から「相当因果関係」が必要とされます。

相当因果関係とは、「その行為からその損害が発生することが、社会の一般的な常識や経験に照らして、普通にあり得ること(相当)だと認められる関係」のことです。

一般的に見て、「そんな結果になるのは予測不可能だ」「特別すぎる事情が重なった結果だ」と考えられるような損害については、因果関係がないと判断されます。

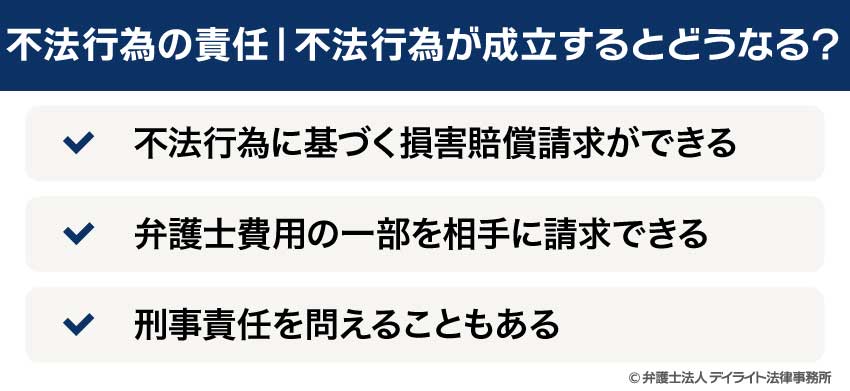

不法行為が成立すると、加害者にはさまざまな法的責任が生じます。

中心となるのは損害賠償責任ですが、それ以外にも弁護士費用の負担や刑事責任が発生する場合があります。

ここでは、不法行為が成立した場合に加害者が負う責任と、被害者が請求できる内容について解説します。

不法行為が成立すると、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できます。

ここでいう損害には、大きく分けて財産的損害と精神的損害の2種類があります。

財産的損害とは、被害者に生じた経済的な損失のことを指します。

これには、実際に支出を余儀なくされた「積極損害」と、本来得られるはずだった利益が得られなくなった「消極損害」があります。

代表例は以下のとおりです。

財産的損害を請求する際には、領収書、診断書、給与明細といった客観的資料をそろえて立証することが重要です。

精神的損害とは、不法行為によって被った精神的苦痛のことを指し、一般的には「慰謝料」と呼ばれます。

目に見えない心のダメージを金銭に換算して補償するものであり、財産的損害とは別に請求することが可能です。

主な例としては、次のものがあります。

慰謝料の金額は法律に明確な基準があるわけではないため、事案の内容や被害の程度を踏まえて個別に判断されます。

日本では、原則として弁護士費用は「自己負担」とされています。

しかし、不法行為に基づく損害賠償請求の裁判では、例外的に弁護士費用の一部を加害者に負担させることが判例上認められています。

これは、被害者が損害を回復するためには裁判を起こし、弁護士に依頼せざるを得なかったという事情を踏まえ、弁護士費用も「加害者の不法行為によって生じた損害の一種」と考えられているためです。

認められる金額は事案によって異なりますが、実務上は裁判で認められた損害額の10%程度が相当とされるのが一般的です。

基本的には不法行為は民事上の損害賠償が中心となりますが、行為の内容によっては刑事責任を問うことができる場合もあります。

例えば、暴行や傷害によって相手にケガをさせた場合、民事上は治療費や慰謝料の賠償責任が発生します。

また、それと同時に刑法上の「傷害罪」にも該当する可能性もあります。

このように、ひとつの行為が民事上と刑事上の双方で問題となり、両方の責任を追及できるケースもあります。

立証責任とは、「ある事実の存在を証拠によって証明する責任」のことをいいます。

日本の民事裁判では、裁判官は中立の立場を保ち、当事者が主張・立証した事実に基づいて判断を行います。

そのため、当事者が主張しない事実や、主張しても証拠によって証明(立証)されない事実については、原則として「そのような事実は存在しなかった」として判断されます。

つまり、立証責任を負う側が、その事実の存在を裁判官に確信させることができなければ、たとえそれが真実であったとしても、その主張は認められず、不利な結果を受け入れざるを得ません。

これが立証責任の重みです。

不法行為の場合、加害者の責任を認めてもらうためには、被害者側が以下の4つの要件すべてを証拠によって立証する必要があります。

これらを十分に証明できない場合、民事責任としての不法行為は成立せず、損害賠償請求も認められません。

不法行為に基づく損害賠償請求権には、「消滅時効」 があります。

時効とは、一定期間が経過すると法的な権利を行使できなくなる制度のことです。

そのため、時効が完成すると、損害賠償を受けられなくなるおそれがあります。

不法行為の場合、原則として次のいずれか早い方が時効完成の基準になります(民法724条)。

なお、人の生命や身体を侵害した不法行為については、被害者保護の必要性が高いため、時効期間が延長されています。

この場合は、次のいずれか早い方が基準点となります(民法724条の2)。

引用:民法|eーGOV法令検索

形式的には不法行為の要件を満たしているように見えても、法律上「違法性がない」または「責任を問うことができない」と判断される場合には、不法行為は成立しません。

具体的には、次のようなケースが挙げられます。

それぞれのケースについて、順に解説していきます。

不法行為が成立するためには、加害者に「責任能力」があることが前提となります。

責任能力とは、自分の行為の結果を理解し、それを制御できる能力をいいます。

そのため、幼い子どもや心神喪失状態にある人(精神障害などで判断能力を欠く人)のように、行為の善悪を判断できない場合には、本人に不法行為責任は生じません。

もっとも、このような場合でも、監督義務者(親など) が代わりに損害賠償責任を負うことがあります。

不法行為は、社会的に違法な行為に対して責任を問う制度です。

そのため、行為に正当な理由がある場合には違法性が否定され、不法行為は成立しません。

代表的なケースが「正当防衛」と「緊急避難」です。

| 正当防衛 | 他人の不法な攻撃から、自分や第三者の権利を守るために、やむを得ず反撃行為に及んだ 例)突然殴りかかってきた相手を押し返した結果、相手がケガをした |

| 緊急避難 | 自分や第三者が直面している危険を避けるために、やむを得ず他人またはその所有物に損害を与えた 例)火災の延焼を防ぐために隣家の塀を壊した |

これらはいずれも「やむを得ない事情」があるため、違法性が阻却される(なくなる)と考えられます。

行為が社会的に見て妥当だと評価される場合には、不法行為は成立しません。

これを「正当行為」といいます。

たとえば、医師が手術の際に患者の体を切開することは、形式的には「人の体を傷つける行為」にあたります。

しかし、治療という正当な目的のもとで行われるものであり、社会的にも認められた行為のため、不法行為とはみなされません。

また、スポーツ競技中の接触行為についても、ルールや目的の範囲内で行われている限り、正当行為として違法性が否定されます。

これまで解説してきた民法709条の不法行為は「一般不法行為」と呼ばれ、すべての不法行為の基本となるものです。

しかし、この一般原則だけでは被害者の救済が十分に図れない場合や、損害の負担を誰に負わせるのが公平かという点で、特別な配慮が必要となるケースがあります。

そのようなケースに対応するために設けられているのが、「特殊不法行為」の規定です。

ここでは、代表的な5つの特殊不法行為について解説します。

責任能力のない未成年者や、心神喪失状態にある人が他人に損害を与えた場合、本人には不法行為責任を問うことができません。

このような場合には、本人ではなく監督義務者(親や後見人など)に対して損害賠償請求をすることが認められています(民法714条)。

もっとも、監督義務者が「監督上の注意を怠らなかったこと」または「義務を尽くしていても損害が生じていたこと」を立証できれば、責任を免れることができます。

会社の従業員が職務を遂行する過程で他人に損害を与えた場合には、被害者は使用者(会社)に対して損害賠償請求をすることができます(民法715条)。

例えば、運送会社のドライバーが業務中に交通事故を起こした場合、会社が被害者に対して損害賠償責任を負うことがあります。

ただし、会社が「従業員の選任および業務の監督について相当の注意をしたこと」または「相当の注意をしても損害が発生していたこと」を立証できれば、責任を免れることができます。

建物や塀、エレベーター、道路など、土地に設置された工作物の設置または保存に瑕疵(かし:欠陥のこと)があり、その結果として他人に損害を与えた場合には、その占有者または所有者が損害賠償責任を負います(民法717条)。

| 占有者 | 実際に工作物を使用・管理している人 例:賃借人(家を借りている人) |

| 所有者 | 工作物の所有権を持っている人 例:賃貸人(家を貸している人) |

原則として、まず占有者が責任を負います。

ただし、占有者が「損害の発生を防止するために必要な注意を尽くした」ことを立証できた場合には、所有者が責任を負うことになります。

ペットなどの動物が他人に損害を与えた場合には、動物を占有する者(飼い主や管理者)が損害賠償責任を負います(民法718条)。

例えば、散歩中に飼い犬が通行人に噛みついてケガをさせた場合などがあてはまります。

ただし、占有者が「動物の種類および性質に応じて相当の注意をもって管理していた」ことを立証できれば、責任を免れることができます。

複数の人が共同して不法行為を行った場合、または誰が損害を与えたのか特定できない場合には、加害者は「連帯して」損害を賠償する責任を負います(民法719条)。

これは、加害者ひとりひとりが、被害者に生じた損害の全額に対して責任を負うという意味です。

たとえば、数人が一緒に暴行して被害者にケガをさせた場合、全員が連帯して損害賠償責任を負うことになります。

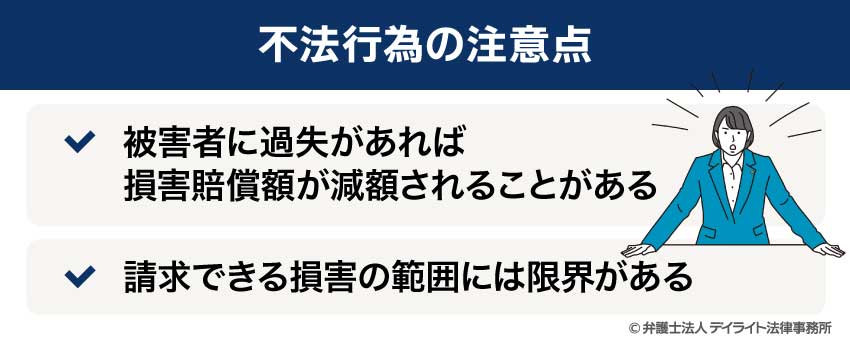

不法行為が成立しても、必ずしも被害者の請求どおりに全額の損害賠償が認められるとは限りません。

法律上、損害の算定や賠償の範囲には一定の制限が設けられており、事案によっては賠償額が減額されることもあります。

ここでは、不法行為に関して特に注意すべき2つのポイントを紹介します。

不法行為によって損害が生じた原因が、必ずしも加害者だけに100%あるとは限りません。

事故の発生や損害の拡大について、被害者側にも何らかの不注意(過失)があった場合には、その過失の割合に応じて損害賠償額が減額されることがあります(民法722条2項)。

この仕組みを過失相殺(かしつそうさい)といいます。

たとえば、加害者がわき見運転をしており被害者をはねてしまった場合に、被害者も赤信号を無視して道路を横断していたようなケースでは、被害者にも一定の過失があると判断されます。

裁判では、事故の状況や損害の内容、当事者双方の行動などを総合的に考慮して、過失割合が判断されます。

損害賠償請求が認められるのは、加害者の行為と損害との間に「相当因果関係」がある場合に限られます。

つまり、どんな損害でも無制限に請求できるわけではなく、社会通念上「その行為から当然に生じるといえる損害」の範囲に限定されます。

損害賠償請求を行う際には、「どこまでが法律上の損害として認められるか」を正確に整理することが重要です。

ここからは、不法行為についてよくあるご質問にお答えします。

不法行為が成立するためには、加害者に故意または過失があることが必要です。

不法行為が成立するためには、加害者に故意または過失があることが必要です。

この2つは似ているようで、法律上は明確に区別されています。

故意とは、相手に損害を与えることをわかっていながら、あえて行為に及ぶことをいいます。

一方で、過失とは、注意をすれば防げたのに、その注意を怠ったために結果的に損害を与えてしまうことを指します。

不法行為が発生した場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

不法行為が発生した場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

不法行為による損害賠償請求では、証拠の確保や損害額の算定、相手方との交渉など、法律的な判断が必要になる場面が多くあります。

自己判断で示談を進めると、適正な金額を受け取れないおそれもあります。

被害を受けたときは、感情的に対応する前に、まず弁護士に相談して正確な対応方針を立てることが重要です。

交通事故、誹謗中傷、不貞行為など、誰もが不法行為に巻き込まれる可能性があります。

万が一の備えとして大切なのは、「どのような行為が不法行為にあたるのか」や「どのような場合に損害賠償を請求できるのか」を正しく理解することです。

もし被害を受けた場合は、証拠をしっかりと残しつつ、できるだけ早い段階で弁護士に相談することで、損害を適切に回復できる可能性が高まります。

不法行為の判断や損害賠償の請求は、専門的な知識と経験が求められる分野です。

少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まず、ぜひ専門の弁護士にご相談ください。

弁護士法人デイライト法律事務所では、企業法務部、離婚事件部、人身障害部などの専門部署を設置しています。

それぞれの分野に注力する弁護士が、損害賠償に関する相談から交渉、裁判対応まで一貫してサポートしています。

LINE、Zoom、Google Meetなどを利用したオンライン相談にも対応しており、全国どこからでもご相談が可能です。

損害賠償について不安を抱えている方や、弁護士への依頼を検討している方は、ぜひ一度、当事務所までお気軽にご相談ください。