弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

仕事中や通勤中に骨折するようなケガをした場合、労災保険によって「休業補償給付」を受けられる可能性があります。

原則として、休業4日目から仕事に復帰するまでの期間が補償の対象です。

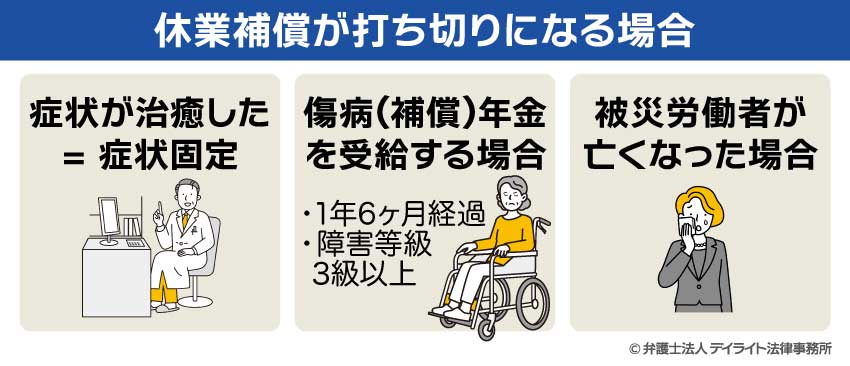

ただし、以下のようなケースでは、補償が打ち切られることもあるため注意が必要です。

- ケガや病気が治って「症状固定(しょうじょうこてい)」と判断されたとき

- 療養開始から1年6か月が経過し、後遺障害(1級〜3級)と診断されたとき

- 被災労働者が死亡した場合

この記事では、労災で骨折した場合に受けられる補償の内容や、休業補償給付がいつからいつまで支給されるのかについて、弁護士がわかりやすく解説します。

労災補償の期間や金額が気になる方、パートやアルバイトの方も、ぜひ参考にしてください。

目次

労災で骨折した場合の休業補償の期間

労災で骨折したらいつから補償されるの?

労災で骨折した場合、休業補償の要件を満たせば、労災保険から休業補償を受けることができます。

休業補償の要件としては、以下のものがあります。

- ① 労働者が業務上の負傷又は疾病にかかったこと

- ② 療養のため労働することができないこと

- ③ 賃金を受けていないこと

ただし、労災事故の3日目までは待機期間となっているため、この期間については労災保険から休業補償を受けることはできません。

したがって、休業補償の支給は労災の事故日の4日目から開始されます。

また、労働基準法76条では、業務上の怪我や疾病によって労働者が仕事を休んだ場合に、会社に対して休業補償の支払いを義務付けています。

そのため、労働者は業務上の怪我や疾病について、最初の3日間についても、休業補償として平均賃金の60%を会社に請求することができます。

労災の休業補償はパートでももらえる?

上記の要件を満たしている場合、パートやアルバイトの方でも労災保険から休業補償を受けることができます。

労災で骨折したらいつまで補償されるの?

労災で骨折した場合、休業補償は、以下のいずれかの要件を満たさなくなった場合に補償は終了します。

- ① 労働者が業務上の負傷又は疾病にかかったこと

- ② 療養のため労働することができないこと

- ③ 賃金を受けていないこと

そのため、仮に症状が治癒(症状固定)していなかったとしても、就労可能と判断された場合には、②の要件を満たさないとして、補償が打ち切られます。

労災の休業補償の期間について、詳しくは以下をご覧ください。

また、業務または通勤が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6か月を経過し、一定の要件を満たした場合には、傷病(補償)年金が支給されます。

後述するように、傷病(補償)年金が支給された場合、休業(補償)給付は支給されなくなります。

労災骨折でいくら支給される?

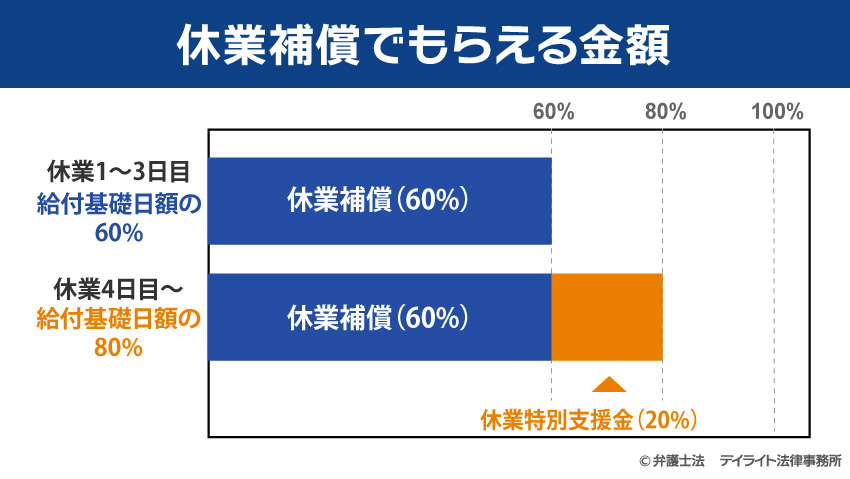

労災で骨折し、仕事を休んだ場合には、労災保険から「休業補償給付」と「休業特別支給金」が支給されます。

休業補償給付

まず、休業補償給付として、給付基礎日額の60%が支給されます。

この「給付基礎日額」とは、労災事故が発生した日からさかのぼって3か月間に受け取った賃金の総額を、暦日数(通常90日程度)で割って算出する1日あたりの金額をいいます。

いわば、平均賃金に相当する金額です。

たとえば、1日あたりの給付基礎日額が1万円の場合、60%にあたる6,000円が休業補償給付として支給されます。

休業特別支給金

さらに、労災保険からは「休業特別支給金」という制度により、給付基礎日額の20%が別途支給されます。

この特別支給金は、被災労働者の早期復職などを目的とした制度で、上記の例であれば2,000円が追加で支給されることになります。

つまり、労災で仕事を休んだ場合には、合計で日額の80%が補償されることになります。

なお、休業特別支給金(20%分)については、損益相殺(そんえきそうさい)の対象とはなりません。

損益相殺とは、労災保険などから補償の支給を受けた場合、その支給額分を賠償額から差し引くという考え方です。

したがって、会社に対して休業損害を請求する場合、休業補償給付は控除されますが、特別支給金は控除されません。

待期期間中は補償されない?

労災の休業補償は、休業の初日から3日間は待機期間といって、この期間は労災保険からは補償されません。

もっとも、業務災害である場合は、会社に補償してもらえます。

会社は、労働基準法により、業務災害で従業員に休業損害が発生した場合には60%以上の補償をすることが義務付けられています。

したがって、業務災害の場合、待機期間の3日分は会社に補償を求めることができます。

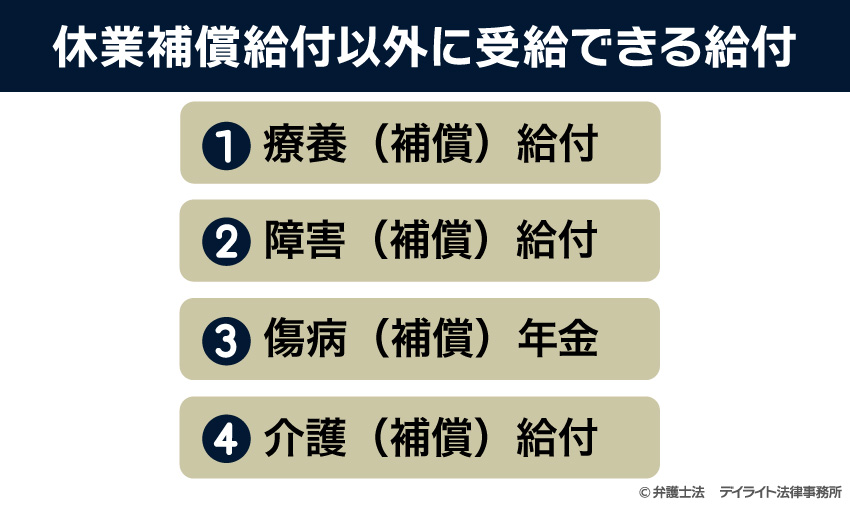

労災で骨折した場合に休業補償給付以外に受給できる給付

労災で骨折した場合に、休業補償以外に受給できる給付として、以下の給付があげられます。

療養(補償)給付

療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」があります。

- 療養の給付

労災指定の病院や薬局で、自己負担なしで骨折の治療や薬の支給を受けられる制度です。

- 療養の費用の支給

労災指定外の病院や薬局でいったん自己負担で治療や薬を受けたあと、かかった費用の支給を受ける制度です。

障害(補償)給付

障害(補償)給付とは、業務または通勤が原因となった負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合に支給されるお金です。

障害(補償)給付(障害給付)には、障害の程度に応じた障害(補償)年金と障害(補償)一時金とがあります。

障害(補償)年金は、後遺障害等級で1級から7級までの間で認定された場合に支給されます。

一方で、障害(補償)一時金は、後遺障害等級で8級から14級までの間で認定された場合に支給されます。

障害(補償)一時金の場合、障害等級に応じて定められた日数に給付基礎日額を乗じた額が一時金として支給されます。

傷病(補償)年金

骨折などで労災による療養を続けていて、1年6か月がたっても治っていない場合には、「傷病(補償)年金」が支給されることがあります。

この制度は、次の2つの条件を満たしたときに対象となります。

- ① その負傷または疾病が治っていないこと

- ② その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること

傷病(補償)等年金の支給・不支給の決定は、所轄の監督署長の職権で行われるため、被災労働者が請求を行うことはありません。

傷病(補償)等年金の支給がなされると、それまで休業(補償)等給付を受給していれば、以降の支給はされなくなります。

ただし、療養(補償)等給付は引き続き受給することができます。

介護(補償)給付

介護(補償)給付とは、障害補償給付や傷病補償年金を受ける権利のある従業員が、介護の必要な状態にある場合に支給されるお金です。

介護(補償)給付の支給要件としては、以下のものがあります。

- ① 一定の障害の状態(常時介護・随時介護)に該当すること

- ② 民間の有料の介護サービス、親族または友人・知人により、現に介護を受けていること

- ③ 病院または診療所に入院していないこと

- ④ 十分な介護サービスを提供されている施設(老人保健施設、障害者支援施設(生活保護を受けている)、特別養護老人ホームなど)に入所していないこと

休業補償給付以外に受給できる給付について、詳しくは以下をご覧ください。

休業補償が打ち切りになる場合

症状が治癒した場合

休業補償は、①労働者が業務上の負傷又は疾病にかかったこと、②療養のため労働することができないこと、③賃金を受けていない場合に支給されます。

したがって、ケガや病気が治癒(これを「症状固定」といいます。)して、その結果、労働ができる状態になった場合には、②療養のために労働することができない場合の要件を満たさなくなるため、休業補償が打ち切られることになります。

傷病(補償)年金を受給する場合

上述のように、傷病補償年金は、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者が、療養の開始後1年6ヶ月を経過した日またはその日以降において、一定の要件に該当する場合に支給されます。

傷病(補償)等年金の支給がなされると、それまで休業(補償)等給付を受給していれば、以降の支給はされなくなります。

一方で、療養開始後1年6か月経過しても傷病が治癒しない場合で、かつ、傷病が障害等級第1級から第3級に該当しない場合には、休業補償が継続することになります。

被災労働者がお亡くなりになった場合

被災労働者がお亡くなりになった場合は、休業補償は打ち切りとなり、一定の要件を満たせば、遺族(補償)給付が発生します。

休業補償の期間について、詳しくは以下をご覧ください。

仕事に復帰し、賃金を受け取った場合

休業補償給付は、仕事ができず賃金を得られない従業員への補償です。

したがって、仕事に復帰して賃金の支払いを受けるようになれば休業補償給付は終了します。

もっとも、完全復帰ではなく部分的に復帰したにすぎず、賃金の支払いも一部に留まる場合には、一定額が継続して給付される可能性があります。

労災骨折の休業補償についてのQ&A

労災の休業補償の期間は誰が決める?

労災の休業(補償)給付の開始及び打ち切りの決定は、所轄の労働監督基準署が行います。

労災の休業(補償)給付の開始及び打ち切りの決定は、所轄の労働監督基準署が行います。

また、休業(補償)給付を受けるための要件である、「療養のため労働することができないこと」については、担当医師の意見が尊重されます。

したがって、適切な休業補償の期間を得るためには、担当医師や労働監督基準署に、現在の状況についてしっかりと伝えることが重要になります。

退職後は補償されるのか?

労災保険の休業補償は、①労働者が業務上の負傷又は疾病にかかり、②療養のため労働することができず、③賃金を受けていない場合に支給されます。

労災保険の休業補償は、①労働者が業務上の負傷又は疾病にかかり、②療養のため労働することができず、③賃金を受けていない場合に支給されます。

したがって、被災労働者が会社を退職した場合や会社が倒産した場合であっても、休業補償の支給は継続して受給することができます。

また、労働者災害補償保険法第12条の5第1項は、労働者が退職後も休業補償を受けられることについて言及しています。

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

引用元:e-Gov法令|労働基準法

条文中の「保険給付を受ける権利」とは、休業補償や療養補償を受ける権利のことです。

会社が倒産した場合で、休業補償の支給書について「事業主の証明」を受けられない場合であっても、所轄の労働監督基準書に理由を説明し、調査に問題が無ければ休業補償が支給されます。

有給の日は支給されるのか?

休業補償は給料の支払いを受けることができない場合に支給されるものです。

休業補償は給料の支払いを受けることができない場合に支給されるものです。

したがって、給料が支給される有給取得日については、休業補償は支給されません。

つまり、休業補償と有給休暇の取得の二重取りはできないものとなっています。

休業補償については、特別支給金を入れても給付基礎日額の80%が支給されるのに対し、有給休暇については、休暇日の100%の給料を受給できますが、有給休暇の日数を消化することになります。

有給休暇は従業員の権利であるため、休業補償と有給休暇のどちらかをとるかは、従業員の自由です。

有給の取得と休業補償について、詳しくは以下をご覧ください。

所定労働時間の一部を休業する場合は?

お仕事に復帰しても、通院やリハビリのため、所定の労働時間の一部を休業する場合について、休業補償を受けられる場合があります。

お仕事に復帰しても、通院やリハビリのため、所定の労働時間の一部を休業する場合について、休業補償を受けられる場合があります。

例えば、午前中に通院して午後から出勤した場合、通院のため所定労働時間の一部について労働できない場合で、「平均賃金」と「実働に対して支払われる賃金」との差額の100分の60未満の賃金しか支払われていない場合は、「休業する日」として支給の対象になります。

一方で、100分の60を超える金額を支払われている場合は、賃金を受けていない場合の要件を満たしていない事になるので、支給の対象になりません。

休業補償の期間中に解雇できるか?

結論から申し上げると、会社は被災した従業員が休業している期間と、復帰後30日間は当該従業員を解雇することはできません。

結論から申し上げると、会社は被災した従業員が休業している期間と、復帰後30日間は当該従業員を解雇することはできません。

根拠条文として、労働基準法19条第1項があげられます。

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

引用元:e-Gov法令|労働基準法

ただし、使用者が、打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇することができます。

休業(補償)給付の時効は?

休業(補償)給付の時効については、賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年間で時効となります。

休業(補償)給付の時効については、賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年間で時効となります。

そのため、賃金を受けなかった場合から2年以上経過すると、古いものから順番に時効にかかり、請求することができなくなります。

休業(補償)給付の時効について、詳しくは以下をご覧ください。

まとめ

- 休業補償とは、労災事故によって休業した場合に、休業によって減額した給料に対する補償のことである。

- 労災保険の休業補償は、①労働者が業務上の負傷又は疾病にかかり、②療養のため労働することができず、③賃金を受けていない場合に支給される。

- ケガや病気が治癒(これを「症状固定」といいます。)して、その結果、労働ができる状態になった場合には、療養のために労働することができない場合の要件を満たさなくなるため、休業補償が打ち切られる。

- 被災労働者が会社を退職した場合や会社が倒産した場合であっても、休業補償の支給は継続して受給することができる。

- 通院やリハビリのため、所定の労働時間の一部を休業する場合でも、休業補償を受けられる場合がある。

当事務所には労災案件に注力する弁護士で構成される人身障害部、労働事件チームがあり、労災事故でお困りの企業や個人をサポートしています。

オンラインツールを活用した全国対応も行っていますので、労災事故でお困りの方はお気軽にご相談ください。