弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

労災隠しとは、従業員が仕事中や通勤中に起きたけが・病気を、会社が正しく報告せずに隠したり、虚偽の報告を行う行為をいいます。

労災隠しとは、従業員が仕事中や通勤中に起きたけが・病気を、会社が正しく報告せずに隠したり、虚偽の報告を行う行為をいいます。

これは、労働安全衛生法に違反する行為であり、発覚した場合には企業や責任者が刑事罰の対象となる可能性があります。

労災隠しが行われると、従業員は本来受けられる治療費や休業補償を失い、生活に大きな影響が出るおそれがあります。

一方で、企業にとっても信用の失墜や刑事罰のリスクなど、重大なリスクを招く行為です。

実際には、「保険料率を上げたくない」「会社のイメージを守りたい」といった理由で、労災隠しが行われるケースが後を絶ちません。

この記事では、労災隠しに当たる具体的な行為、なぜばれるのか、罰則や実際の事例、労働者と企業それぞれの対処法などについて、労災問題に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

目次

労災隠しとは?

「労災隠し」とは、労働者が仕事中に怪我や病気を負った際に、企業がその事実を隠蔽したり、虚偽の報告をする行為のことです。

具体的には、以下2点の行為を行うことです。

- ① 労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出せず報告義務を怠る

- ② 虚偽の内容を記載して労災の事実を隠そうとする

これらの行為は、労働安全衛生法第100条第1項および労働安全衛生規則第97条に違反する可能性があり、発覚した場合には50万円以下の罰金が科されることがあります(労働安全衛生法第120条第5号)。

労働者死傷病報告は、労災が発生した場合に、被災した従業員の傷病内容や災害の発生状況や原因を労働基準監督署に報告するものです。

労働者死傷病報告は、以下のようなケースで提出しなければなりません。

- 従業員が労働災害により死亡し、又は休業したとき

- 従業員が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき

- 従業員が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき

従業員が死亡又は休業4日以上した場合には、遅滞なく提出する必要があります。

具体的には1〜2週間以内が目安と言われています。

休業が1日〜3日の場合には、四半期ごとの翌月末日までに提出する必要があります。

具体的には以下のとおりです。

| 災害発生時期 | 提出期限 |

|---|---|

| 1月〜3月 | 4月末まで |

| 4月〜6月 | 7月末まで |

| 7月〜9月 | 10月末まで |

| 10月〜12月 | 翌年1月末まで |

労災とは

労災(労働災害)とは、労働者が業務中または通勤中に被った怪我や病気のことです。

例えば、工場での機械操作中の生じた怪我や、オフィスでの転倒事故など、仕事中に起きた事故による怪我は労災保険の対象となります。

また、長時間労働によるうつ病や過労死、有害物質への長期ばく露による健康被害など、仕事が原因で病気を発症した場合も、労災保険の対象となります。

労災隠しの事例

労災隠しにより、検察庁に送検(警察が捜査した事件を検察官に送ること)された事例をご紹介します。

労働者死傷病報告書を提出せず書類送検されたケース

| 労働者死傷病報告書を提出しなかった事案① | |

|---|---|

| 労災の態様 | 平成24年12月、東京都千代田区内の解体工事現場において、現場の一次下請業者と雇用関係のあった現場作業員1名が、建物天井部分に設置された配管ダクトを切断するため、床上高さ約3メートルの梁上で作業をしていたところ、バランスを崩し梁上から落下し、腰部を強打し腰椎の圧迫骨折した。 |

| 事業者の対応 | 一次下請業者は、中央労働基準監督署長に対し、労働者死傷病報告書を遅滞なく提出しなかった。 |

| 労基署の対応 | 中央労働基準監督署は、労災かくし被疑事件について、下請業者を労働安全衛生法違反の容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。 |

| 労働者死傷病報告書を提出しなかった事案② | |

|---|---|

| 労災の態様 | 大阪府高槻市において、大工工事、仮枠工事、造作工事の各施工及び請負の事業を営む事業者と雇用関係にあった労働者が、高槻市内の会社倉庫で注油作業中に墜落し、休業4日以上を要する怪我を負った。 |

| 事業者の対応 | 事業者は、茨木労働基準監督署長に対し、労働者死傷病報告書を遅滞なく提出しなかった。 |

| 労基署の対応 | 茨木労働基準監督署長は、労災かくし被疑事件について、事業者を労働安全衛生法違反の容疑で、大阪地方検察庁に書類送検した。 |

虚偽の内容の労働者死傷病報告書を提出し書類送検されたケース

| 虚偽の内容の労働者死傷病報告書を提出した事案① | |

|---|---|

| 労災の態様 | 令和4年5月29日、事業者が業務を請け負って労働者に作業を行わせていた鹿児島市犬迫町の施設内において、労働者が休業4日以上を要する怪我を負った。 |

| 事業者の対応 | 事業者は、鹿児島労働基準監督署長に対し、自社の倉庫内で労働災害が発生した等の虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出した。 |

| 労基署の対応 | 鹿児島労働基準監督署は、労災かくし被疑事件について、事業者及び同社代表取締役を、労働安全衛生法違反の疑いで鹿児島地方検察庁に書類送検した。 |

| 虚偽の内容の労働者死傷病報告書を提出した事案② | |

|---|---|

| 労災の態様 | 平成22年1月23日、品川区内の空調設備改修工事現場において、トラック荷台の室外機の上から車道に墜落し足を骨折した。 |

| 事業者の対応 | 事業者は、大田労働基準監督署長に対し、大田区内の倉庫でトラック荷台から落下し負傷したとの虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出した。 |

| 労基署の対応 | 東京労働局は、労災かくし被疑事件について、設備工事会社及び同代表取締役を、労働安全衛生法違反の疑いで東京地方検察庁に書類送検した。 |

なぜ労災隠しが起きるのか【理由と背景】

労災隠しが起きる理由には様々なものがありますが、ここでは代表的なものをご紹介します。

-

- 労災保険料率の上昇を避けたい

- 企業のイメージを守りたい

- 行政指導や罰則を回避したい

- 労災報告の義務や手続きに関する理解不足

- 労災保険に加入していない

労災保険料率の上昇を避けたい

企業が労災隠しを行う主な理由の一つに、労災保険料率の上昇を避けたいという意図があります。

労災保険料は、企業が従業員に支払う賃金総額に労働保険料率を掛けて算出されます。

保険料率は業種ごとに定められていますが、①事業者の保険料負担の公平性の確保と、②労働災害防止努力の促進を目的として、実際の労災発生状況に応じて変動する仕組みが設けられています。

この制度のことを「メリット制」といいます。

メリット制では、事業場の労災の件数に応じて、原則±40%の範囲内で労災保険率の増減が行われます。

つまり、労災の件数が少なければ保険料が安くなり、労災の件数が多ければ保険料が高くなるのです。

メリット制は労働環境改善のためにある制度であるにもかかわらず、一部の企業では、この制度を逆手にとり、労災隠しが行われることがあります。

企業のイメージを守りたい

労災隠しが起きる理由の一つに、「企業のイメージを守りたい」という動機があります。

労災事故が表に出てしまうと、「安全管理が甘い会社だ」というレッテルを貼られてしまい、信用を失うことがあります。

特に、取引先や顧客からの信頼が大事な企業にとって、労災事故が公になるのは避けたい事態です。

そのため、労災をあえて報告しない、あるいは隠すという選択をしてしまう場合があります。

行政指導や罰則を回避したい

労災隠しが発生する理由の一つに、「行政指導や罰則を回避したい」という企業の思惑があります。

労災事故が報告されると、企業は労働基準監督署による監査や指導を受けることがあります。

また、安全配慮義務を怠った役員や社員については、業務上過失致死傷罪(刑法第211条前段)に問われる可能性もあります。

このような事態を避けるために、一部の企業が労災隠しを行うことがあります。

労災報告の義務や手続きに関する理解不足

労災隠しが起きる理由の一つとして、企業や事業主の「労災報告の義務や手続きに関する理解不足」が挙げられます。

特に、小規模の企業や労働環境に詳しくない企業の場合、労災に関する法律や報告義務について正しい認識がないことが原因となり、結果的に労災隠しのような問題を引き起こすケースがあります。

労災保険に加入していない

労災隠しが発生する重要な理由の一つに、企業が労災保険に加入していないケースがあります。

労災保険は、本来すべての事業主に加入が義務付けられている強制保険です。

しかし、一部の企業、特に小規模事業者の中には、労災保険に未加入の状態で事業を行っているケースが見られます。

このような状況が、労災事故の隠蔽を招く大きな原因となっています。

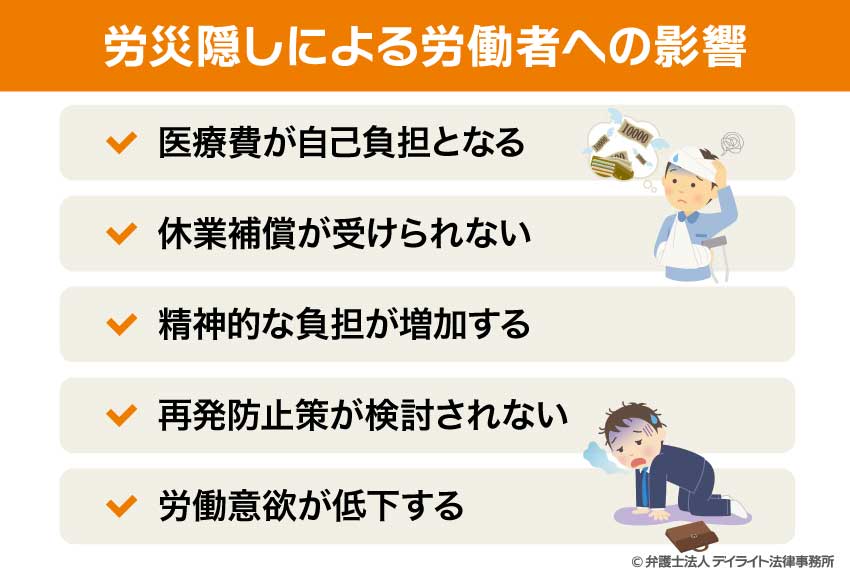

労災隠しによる労働者への影響

労災隠しは、企業が自社の利益やイメージを守るために労働災害の発生を隠蔽する行為ですが、その結果として労働者に深刻な悪影響を及ぼします。

具体的には、以下のような影響が生じます。

医療費が自己負担となる

労災が適切に申請されず、労災隠しが行われた場合、労働者が負担する医療費の額が大きくなります。

本来、労災保険を適用すれば、必要な治療費や入院費用、リハビリ費用等は全額補償されます。

しかし、労災が隠されていると、健康保険を利用する形になり、労働者自身が3割負担することになります。

経済的な余裕がない場合では、十分な治療を受けられなかったり、通院を諦めざるを得なかったりする状況に追い込まれる可能性があります。

その結果、怪我の完治が遅れるだけでなく、後遺症が残るリスクも高まるという問題があります。

休業補償が受けられない

労災が隠されている場合、仕事中や通勤中の事故や病気による休業時に、本来受け取れるはずの休業補償給付が支給されません。

労災保険では、休業が4日以上続く場合、平均賃金の80%が休業補償給付として支給されます。

しかし、労災隠しが行われると、この制度が適用されず、労働者は収入が途絶えるリスクに直面することになります。

特に、家族を支えている場合やローンの支払いがある場合など、休業補償給付がないことが重大な問題になるケースが多々あります。

また、休業補償を受けられないことで、治療中にもかかわらず労働者が無理をして職場復帰を急がざるを得ないということもあります。

これにより、怪我や病気が悪化し、長期的にはさらに大きな損失を被ることがあり、労災隠しの影響は大きいと言えます。

再発防止策が検討されない

労災隠しが行われると、事故や怪我の原因が適切に評価されず、再発防止策の検討が後回しにされてしまうことがあります。

本来であれば、労災事故が発生した際には、その原因を徹底的に分析し、再発を防ぐための対策を講じることが重要です。

しかし、労災隠しが行われると、こうした安全対策の策定が遅れたり、最悪の場合には一切行われない可能性もあります。

これは、被害を受けた労働者だけでなく、同じ職場で働く他の労働者や将来の労働者にとっても大きなリスクを伴う問題です。

精神的な負担が増加する

労働者は、自分が負傷した原因が労働環境にあるにもかかわらず、その事実が隠されることで、正当な補償を受けられない不公平感に苦しむことになります。

また、労災隠しを指摘しようとすることで、上司や同僚と対立するなど、職場での人間関係が悪化することでストレスを抱えるケースもあります。

労働意欲が低下する

労災隠しは、被害を受けた労働者だけでなく、職場全体の労働意欲を低下させます。

労災が隠されるということは、企業が労働者の安全や健康を軽視していると感じさせる行為です。

これにより、労働者は「自分の働きが評価されていない」「安心して働ける環境ではない」と思い、仕事に対するモチベーションが低下します。

特に、労災隠しの背景に隠蔽や不正行為が見られる場合、労働者と企業の信頼関係が壊れます。

このような状況では、仕事への熱意や責任感を持ち続けることが難しくなります。

労災隠しがバレるとどうなる?罰則とリスクを解説

労災隠しを行った場合、労働安全衛生法第100条1項に違反するとして、50万円以下の罰金が科せられることがあります(労働安全衛生法第120条第5号)。

この罰則は両罰規定といって、行為者(個人)と法人(会社)の両方が罰せられる可能性があります。

個人では、労災隠しを行った代表者や従業員などが罰則の対象になります。

特に建設業では行政処分の対象になる可能性があります。

労災隠しにより、有罪となった場合には、入札の指名停止処分がなされ国や地方自治体の入札に参加できなくなる可能性があるのです。

また、労災隠しをした企業として報道されることで、企業としての社会的信用も失います。

このように、労災隠しはリスクしかなく、犯罪行為なので絶対にしてはいけません。

労災隠しはなぜバレる?

労災隠しは企業が意図的に労働災害を労働基準監督署に報告しない行為ですが、その隠蔽が発覚するケースは少なくありません。

具体的には、以下のような経路から労災隠しが発覚するケースが多く見られます。

- 労働者本人からの通報

- 医療機関からの通報

- 第三者からの通報

労働者本人からの通報

労災隠しが発覚する主なきっかけの一つが、労働者本人からの通報です。

企業が労災の発生を適切に報告せず、補償や対応を怠った場合、労働者自身が不利益を被ることになります。

このような状況に不満を感じた労働者が、自ら労働基準監督署に相談や通報を行い、労災隠しが発覚することがあります。

医療機関からの通報

医療機関からの通報も労災隠しが発覚するきっかけの1つです。

労災によるケガや病気の場合、健康保険を使わず、労災保険を利用しなければなりません。

そのため、医療機関は、患者の受診原因が労災であると判断した場合、労災保険を利用するための書類提出を求めます。

患者や企業がこの指示に従わない場合には、労災隠しを疑い、労働基準監督署に通報することがあります。

第三者からの通報

第三者からの通報も、労災隠しが発覚するきっかけとなっています。

企業の不適切な対応を目撃した労働者の家族や同僚、関係する取引先の従業員などが、労働基準監督署に通報することで隠蔽が明るみに出ることがあります。

労災隠しの時効

刑事上の公訴時効は3年

労災隠しには、公訴時効が定められています。

具体的には、労災隠しは労働安全衛生法第120条第5号により50万円以下の罰金が課されることとなっており、罰金にあたる罪については3年が公訴時効とされています(刑事訴訟法第250条2項6号)。

労災隠しの告発をしたいと考えている場合には、この時効期間に注意しましょう。

民事上は時効

労災隠しをされたこと自体により被った精神的苦痛(慰謝料)の請求は3年で時効となります(不法行為構成)。

会社に安全配慮義務違反がある場合には、労災事故による怪我の賠償も請求することができ、この場合は原則5年です。

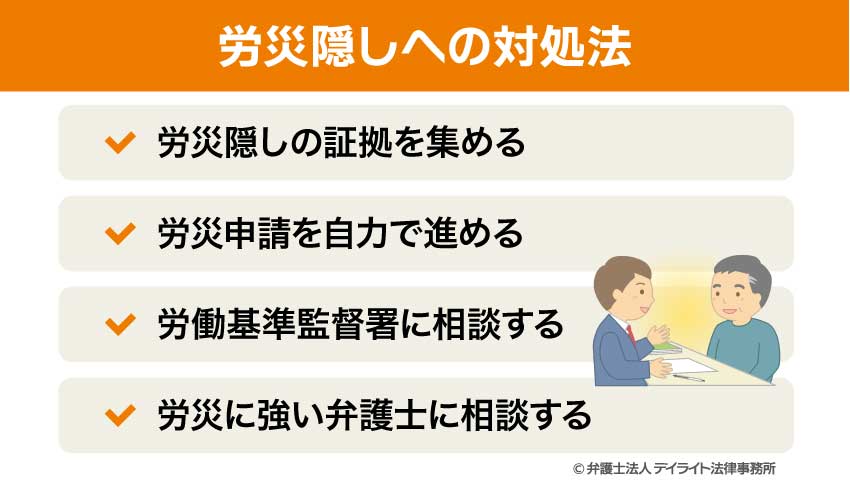

会社に労災を隠されたときは?従業員が取るべき対処法

労働中に怪我をしたり、病気になったりしたにも関わらず、会社から労災として認めてもらえない、いわゆる「労災隠し」にあわれた方は少なくありません。

労災隠しは、労働者の権利を侵害するだけでなく、企業の不正行為であり、決して許される行為ではありません。

そのため、労災隠しが発覚した場合には、迅速かつ適切に対応することが重要です。

ここでは、労災隠しに対する具体的な対処法を紹介します。

労災隠しの証拠を集める

労災隠しに遭われた方は、まずは冷静に対処し、証拠をしっかりと集めることが重要です。

証拠がなければ、労災隠しを証明することが難しくなり、労働基準監督署や裁判所に訴え出ても認められない可能性があります。

証拠収集の方法としては、以下の方法が考えられます。

- 怪我をした部位の写真を撮る

- 現場の環境を写真に撮る

- 関係者から聞き取りを行う

- 会社とのやりとりを残す

- 診断書、領収書、カルテのコピーなどの医療記録を保存する

- 健康保険は使用しない

労災による怪我等で通院する場合、健康保険は使用してはいけません。

労災による治療費は、労働者災害補償保険法に基づく保険が適用されます。

すでに健康保険を使ってしまったという場合には、労災保険に切り替える手続き等が必要となります。

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

労災申請を自力で進める

企業が労災隠しを行おうとしている場合でも、労働者自身が直接労災申請を行うことができます。

自分で申請を行う際に障害となりうるのが、給付請求書中の「事業主証明欄」だと思います。

企業による事業主証明欄への記載が、請求書の記載事項の一つとして定められているため、企業の同意がないと申請をすることができないと思っている方が多いのではないでしょうか。

しかし、この事業主証明欄は、雇用関係等を証明する目的で記載が求められているものであり、他の証拠等から雇用関係等を証明できるのであれば、記載がなくても問題ありません。

実際に、企業側が事業主証明欄に記載してくれない経緯等を記載した書面とともに労災申請を行うことで、労災が認められたケースもあります。

ただし、このようなケースの場合、揃えるべき書類の判断など、自分で申請全てを行うことは難しいと思いますので、労働基準監督署や弁護士に相談の上、申請することをおすすめします。

労働基準監督署に相談する

労災隠しに直面した際、最も効果的な対処法の一つが労働基準監督署への相談です。

労働基準監督署は、労働基準法をはじめとする労働関連法規を監督し、企業が法律を守っているかを監視する役割を担っています。

労災隠しが行われている場合、労働基準監督署は、調査や企業への勧告措置などを行います。

悪質な労災隠しの場合には、管轄の検察庁に送検し、事件化することもあります。

労災に強い弁護士に相談する

労災隠しに直面した場合、専門的な知識と経験を持つ弁護士に相談することも、非常に重要な対処法の一つです。

労災隠しに直面した場合、まずは穏便に企業と交渉したいという方も多くいらっしゃいます。

しかし、個人で交渉しても、企業の考え方を変えることは難しいケースが多いのが実情です。

弁護士が交渉を行うことで、スムーズに話し合いが進むケースが多いため、企業と話し合いをしたいという段階であっても、弁護士に相談することをおすすめします。

また、労災の申請を自力で行わざるを得ない場合では、証拠収集や書類作成が難しいケースが多々あります。

このような場合でも、弁護士に代行を頼むことで負担を軽減することができます。

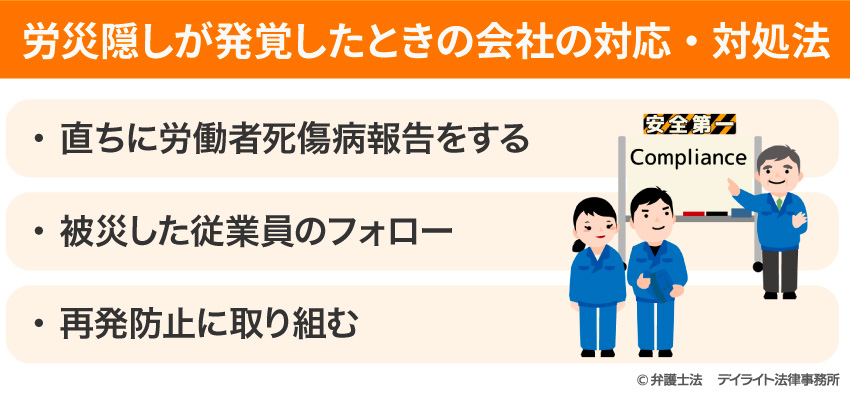

労災隠しが発覚したときの会社の対応・対処法

直ちに労働者死傷病報告をする

労災隠しが発生した場合、直ちに、労働基準監督署に労働者死傷病報告をすべきです。

報告にあたっては「遅延理由書」を添付して報告を行います。

報告後に労働基準監督署からの調査が入った場合には、労災隠しが行われた経緯の説明や必要書類を開示するなど、調査には誠実に対応すべきです。

被災した従業員のフォロー

被災した従業員が労災隠しにより困窮していないか確認する必要があります。

必要があれば、直ちに労災保険給付の申請を行うべきです。

特に会社側に安全配慮義務違反が認められるようなケース(労災事故の発生に会社に落ち度があるケース)では、従業員と協議して適切な補償をする必要があります。

再発防止に取り組む

会社内で、なぜ労災隠しが発生したのか原因を調査する必要があります。

組織的な体制の問題であれば、労災事故の発生について、経営陣や担当者に正確かつ迅速に報告があがる体制を整えるべきでしょう。

また、少なくとも管理者クラスの従業員については、労災隠しのリスクについて十分に教育する必要があります。

特定の従業員により労災隠しがされていたような場合には、その従業員の懲戒処分を検討すべきでしょう。

労災隠しについてのQ&A

労災隠しについて、よくあるご質問にお答えします。

労災隠しがバレたらどうなる?

労災隠しが発覚した場合、企業や関係者は法的責任を問われる可能性があります。

労災隠しが発覚した場合、企業や関係者は法的責任を問われる可能性があります。労災隠しは、労働安全衛生法に違反する行為です。

そのため、50万円以下の罰金が課されるおそれがあります(労働安全衛生法第120条第5号)。

また、罰金が課されない場合であっても、労働基準監督署からの是正勧告や行政指導を受けることがあります。

労災隠しが発覚したら誰が捕まる?

労災隠しが発覚した場合、以下の方たちは刑事責任を問われる可能性があります。

労災隠しが発覚した場合、以下の方たちは刑事責任を問われる可能性があります。- 企業

- 企業の代表者や経営陣

- 現場責任者や安全管理者

また、これらに該当しない方であっても、労災隠しに関与した程度によっては、処罰の対象となる場合があります。

労災隠しを告発できる?

労災隠しを発見した場合、告発することができます。

労災隠しを発見した場合、告発することができます。告発の方法としては、労働基準監督署に通報するのが一般的です。

労災を従業員本人が隠すことも違法になりますか?

労災隠しは、会社が労働者死傷病報告をすべきなのに提出しないケースです。

労災隠しは、会社が労働者死傷病報告をすべきなのに提出しないケースです。したがって、被災した従業員本人が本人の判断で労災事故が発生したことを会社に報告しなかったような場合には、労災隠しにはならず、違法になりません。

もっとも、事故直後は軽症と思っても、実は重症であったというケースもあります。

こうした場合に、時間が経過してから労災事故を訴えても会社が取り合ってくれない可能性があります。

また、労災事故の発生の証明ができず、労働基準監督署も労災事故の発生を認めてくれないリスクもあります。

したがって、労災事故により怪我をした場合には、会社に報告した方がいいでしょう。

まとめ

労災隠しは犯罪行為であり、労働者の健康と権利を脅かす深刻な問題でもあります。

そのため、労災隠しを行った企業には、厳しい罰則が科される可能性があります。

しかし、労災隠しの手口は多様で、健康保険の不正利用や休暇扱いなど、巧妙な方法が取られることが少なくありません。

もし職場で労災隠しが行われていると感じたら、冷静に状況を把握して証拠を集め、適切に対応することが重要です。

労働基準監督署への相談や自力での労災申請など、取れる行動はいくつかありますが、複雑なケースでは、弁護士のサポートを受けることが特に効果的です。

中でも、労災認定の可能性が不明確な場合や会社からの圧力が心配な場合、後遺障害が残る可能性がある場合には、適切な対応を行うためにも、ぜひ弁護士に相談してください。

当事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士が被害者の方を強力にサポートしています。

オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応も可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。