弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

安全管理の不備や上司・同僚の不注意によって仕事中に事故が起きた場合には、会社に法的責任が生じる可能性があります。

もっとも、すべての事故で会社の責任が認められるわけではなく、「業務との関連性」や「会社側の過失の有無」など、法的な観点から慎重に判断されます。

この記事では、仕事中の事故に関する会社の責任の考え方や、示談や裁判といった解決手段の選び方、労災保険の給付内容などについて、わかりやすく解説をしていきます。

仕事中の事故に遭った方や、事故への対応に不安を感じているご担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

仕事中の事故の責任は誰にある?

仕事中に事故が起こった場合、治療費や休業による収入減などの経済的な負担を「誰が補償するのか」は非常に重要な問題です。

仕事中の事故の責任を誰が負うのかは、事故の状況や原因により異なります。

また、労災保険が使えるかどうかも、事故の内容や業務との関連性を踏まえて個別に判断されます。

これから、会社が法的責任を負う条件や、労災保険が適用されるケースについて、順を追ってわかりやすく解説していきます。

会社が責任を負う条件

会社が仕事中の事故について責任を負うかどうかは、「会社側に過失や法的義務違反があったかどうか」が判断のポイントとなります。

特に重要なのが、次の2つです。

- ① 使用者責任

- ② 安全配慮義務違反

これらの法的責任のいずれかが認められると、会社は治療費・通院費・休業損害・慰謝料などの損害賠償責任を負うことになります。

それぞれの法的根拠などについては、後ほど「勤務先に対する請求の根拠と方法」という見出しで詳しく解説をしていきます。

なお、労災時に会社が民事上の責任を負う場合と費目については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

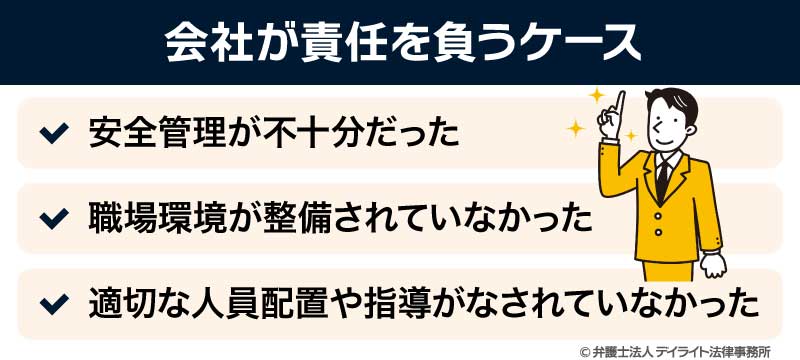

会社が責任を負うケース

仕事中の事故について、会社に法的責任が認められやすいのは、会社が安全配慮義務に違反していると判断されるケースです。

安全な労働環境の整備や必要な教育・人員配置を怠っていた場合には、事故の発生に対して会社の安全配慮義務違反が問われる可能性があります。

具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

安全管理が不十分だった

たとえば、建設現場で作業員にヘルメットや安全帯を着用させていなかったり、足場が不安定なまま作業をさせていたような場合、安全に作業できる環境が整えられていたとはいえません。

こうした状況で事故が発生すれば、会社の安全配慮義務違反が問われる可能性があります。

職場環境が整備されていなかった

工場や倉庫などで、床に油がこぼれていて滑りやすくなっていたり、通路に段差や障害物が放置されていたりした場合、従業員が転倒する危険が高まります。

こうした状況下で事故が発生すれば、職場環境の整備を怠ったものとして、会社に責任が生じる可能性があります。

適切な人員配置や指導がなされていなかった

たとえば、必要な研修や教育を行わないまま現場に配置した結果、事故が発生したようなケースでは、会社の指導・監督義務違反として、責任が発生する可能性があります。

また、未経験者に危険な作業を単独で行わせた結果、事故が起きたようなケースも、会社の指導・監督義務違反として法的責任を負う可能性があります。

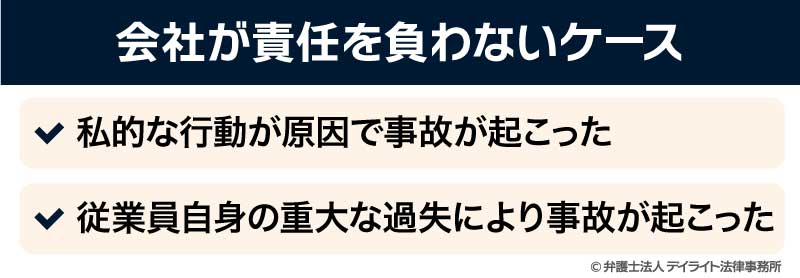

会社が責任を負わないケース

一方で、会社が仕事中の事故について法的責任を負わないと判断されるケースもあります。

これは、事故が業務とは関係のない行為によって起きた場合や、従業員自身の重大な過失が原因とされる場合などです。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

私的な行動が原因で事故が起こった

従業員の私的な行動が原因で事故が起こった場合も、原則として会社は責任を負う必要はありません。

たとえば、勤務中に仕事とは無関係の目的で会社の屋上に登り、従業員が誤って転落してケガをした場合では、会社に責任は発生しないのが原則です。

その行動が「業務の一環」といえるのか、それとも「私的な行動」だったのかは、行為の目的や内容、行われた場所や状況などを総合的に判断する必要があります。

たとえ事故が勤務時間内に起きたとしても、その原因となる行動が業務と関連していなければ、私的な行動とみなされ、会社に責任は生じない可能性が高まります。

従業員自身の重大な過失により事故が起こった

たとえば、安全マニュアルを無視して機械を操作したり、上司の指示に反して単独で危険な作業を行ったりした結果、事故が起こったようなケースでは、従業員の重大な過失が原因で事故が起こったと考えられます。

このような場合、たとえ事故が勤務時間中に起きていたとしても、会社の責任は限定的になるか、まったく認められない可能性があります。

会社が責任を負うかどうかは、従業員の過失の程度や会社側の指導体制との関係性などが判断のポイントとなります。

労災保険が使える条件

会社の責任があるかどうかにかかわらず、仕事中の事故であれば「労災保険」が使える可能性があります。

労災保険からの補償を受けるためには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

| 業務起因性 | 事故やけがの原因が「仕事の内容や業務の状況」にあること |

| 業務遂行性 | 事故が「勤務中に業務として行っていた行動の中で起きた」こと |

これらの条件を満たしていれば、たとえ会社に過失がなかった場合でも、労災保険から治療費や休業補償などを受けることができます。

労災の認定基準については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

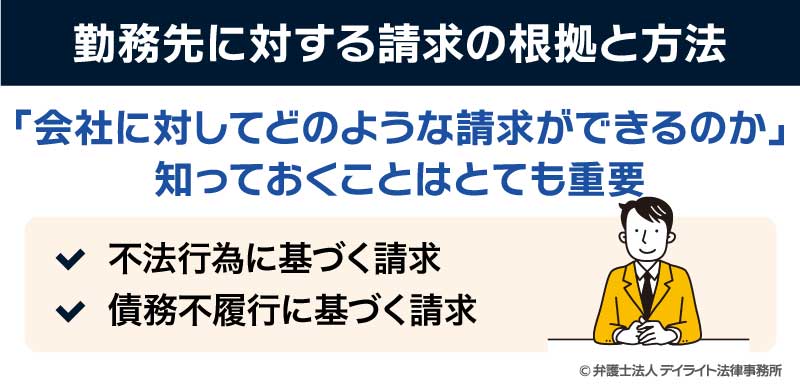

勤務先に対する請求の根拠と方法

仕事中の事故でケガを負った際に、「会社に対してどのような請求ができるのか」を知っておくことはとても重要です。

請求の根拠には主に「不法行為」と「債務不履行」の2つがあり、それぞれ根拠となる条文や立証すべき内容が異なります。

また、請求の方法としては、示談での解決や裁判での争いがあり、どちらにもメリットとデメリットがあります。

ここでは、会社に対する請求の法的な構成やその違い、解決方法ごとの特徴についてわかりやすく解説していきます。

不法行為に基づく請求

従業員が仕事中に他の人に損害を与えた場合でも、その行為が「業務の一環」と認められるのであれば、たとえ会社に直接の落ち度がなかったとしても、会社が法的責任を負うことがあります(民法第715条)。

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

このような責任のことを「使用者責任」といいます。

具体例としては、現場作業中に従業員Aが会社のトラックを運転していたところ、不注意により同じ職場の従業員Bを轢いてしまい、ケガを負わせたようなケースが挙げられます。

このような事故が「職務の範囲内」で起きたと判断されれば、会社に損害賠償責任が生じることとなります。

債務不履行に基づく請求

会社と従業員との間には労働契約が存在しており、会社はこの契約に基づいて従業員の生命、身体、健康を守るために必要な配慮をしなければならないという義務を負っています(労働契約法第5条)。

会社がこの義務に違反して従業員に損害が生じた場合には、債務不履行(民法第415条)として、損害賠償を請求することができます。

たとえば、安全装備を用意せずに高所作業をさせた結果、従業員が転落してケガをした場合、会社は安全配慮義務に違反していたとされ、損害賠償責任を負う可能性があります。

法的構成による違いについて

不法行為と債務不履行は、どちらも損害賠償請求の手段ではありますが、根拠となる法律や立証の観点が異なります。

| 不法行為 | 債務不履行 | |

|---|---|---|

| 根拠条文 | 民法第715条 | 民法第415条 |

| 立証内容 | 違法性、過失、損害、因果関係 | 義務違反、損害、因果関係 |

実際の事案では、どちらか一方でなく、両方を根拠として請求することもあります。

どちらの法的構成が有利かは、事故の内容や証拠の有無などによって異なりますので、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

解決する方法とは?示談と裁判のメリットデメリット

主な解決手段には、当事者同士の話し合いによる「示談」と、裁判所に判断を委ねる「裁判」があります。

どちらにもメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況や目的に応じて、適切な解決手段を選ぶことが大切です。

示談のメリットとデメリット

示談とは、裁判を行わず、従業員と会社の合意によってトラブルを解決する方法です。

示談のメリットは、手続きが簡単で時間や費用を抑えやすい点にあります。

弁護士費用などの費用も少なくて済み、精神的な負担も軽減されやすいため、できるだけ早く穏便に解決したいと考えている方におすすめの方法です。

また、再発防止策や謝罪など、柔軟な内容での合意が可能なのも特徴です。

他方で、双方が了承しないと解決しないため、示談交渉したものの、結局、解決できず、時間だけがかかってしまうリスクがある点はデメリットといえます。

裁判のメリットとデメリット

裁判とは、裁判所に訴えを起こして、法的な判断によって問題を解決する方法です。

判決は裁判所が双方の主張を聞いて判断するもので、判決内容について当事者の了承を得る必要がありません。

したがって、相手が応じない場合でも強制的に解決できる点がメリットです。

損害賠償金の支払いが命じられれば、財産の差押えなどの強制執行も可能になります。

一方で、手続きが長期化しやすく、精神的・経済的な負担が大きい点がデメリットといえます。

審理には数ヶ月から1年以上かかることもあり、弁護士費用も示談に比べると高額になりやすく、裁判費用も発生します。

証拠が不十分であれば、請求が認められない可能性もあり、裁判をするかどうかは慎重に検討する必要があります。

仕事中の事故の労災保険からの給付内容

仕事中に事故に遭ってしまった場合、労災保険からさまざまな給付を受けられる可能性があります。

労災保険制度では、治療費の補償だけでなく、休業による収入減や後遺障害、死亡時の遺族への支援など、幅広い状況に対応した給付が用意されています。

以下に、代表的な保険給付の内容をまとめました。

| 保険給付の種類 | 保険給付の内容 |

|---|---|

| 療養補償給付 | 労災によるけがや病気の治療に必要な医療費を補償するために支給されます。 |

| 休業補償給付 | 労災により仕事を休む必要があり、賃金を受けられない場合に、生活を支える目的で支給されます。 |

| 障害補償給付 | 治療の結果、後遺障害が残った場合に、その障害の程度に応じた補償を行うために支給されます。 |

| 傷病補償年金 | 治療開始から1年6ヶ月経過しても治癒しない場合に、傷病による障害の程度に応じた補償を行うために支給されます。 |

| 介護補償給付 | 障害により介護が必要になった場合に、その負担を軽減する目的で支給されます。 |

| 遺族補償給付 | 労災により労働者が死亡した場合、残された遺族の生活を支えるために支給されます。 |

| 葬祭料 | 労災で亡くなった方の葬儀を行うために、必要な費用の一部を補う目的で支給されます。 |

労災保険からの補償については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

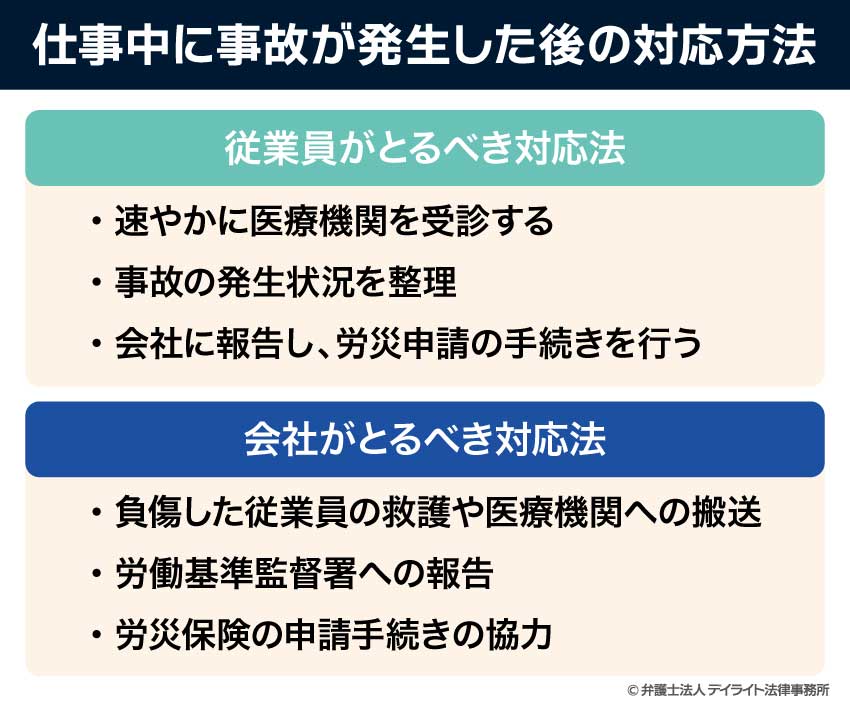

仕事中に事故が発生した後の対応方法

仕事中に事故が起きた場合、従業員・会社のいずれもが速やかに適切な対応をとることが求められます。

ここでは、それぞれの立場で取るべき対応について解説します。

従業員がとるべき対応法

従業員が仕事中に事故にあった場合、まずは負傷の程度にかかわらず、速やかに医療機関を受診することが大切です。

その後、事故の発生状況を整理し、会社に報告した上で、労災申請の手続きを行う必要があります。

また、後遺症の可能性がある場合には、治療の経過を記録しておくことが重要です。

少しでも不安がある場合は、早めに労災に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

会社がとるべき対応法

会社としては、まず負傷した従業員の救護や医療機関への搬送など、人命救助を最優先とした対応が求められます。

その後、労働基準監督署への報告や、従業員への労災保険の申請手続きの協力といった対応を速やかに行うことが必要です。

また、事故原因の調査や再発防止策の実施、従業員との話し合いなども重要な対応事項です。

対応を誤ると法的責任を問われるおそれもあるため、必要に応じて弁護士などの専門家の助言を仰ぐことも検討しましょう。

仕事中の事故と会社の対応についてのQ&A

仕事中の事故に関して、特に相談の多い代表的なケースについて、Q&A形式でわかりやすく解説します。

仕事中の事故で自己負担するように言われた。どうすればいい?

原則として、労災事故にかかる治療費は労災保険から支給されます。

原則として、労災事故にかかる治療費は労災保険から支給されます。会社から「治療費は自己負担してほしい」「健康保険を使って」と言われても、それに従う義務はありません。

健康保険を使うと、事故が「業務外」と誤認される可能性があり、将来的な補償に支障をきたすおそれもあります。

まずは「これは業務中の事故なので、労災申請をしたい」と会社に伝え、それでも非協力的な場合は、労働基準監督署や労災に詳しい弁護士へ相談しましょう。

仕事中の事故で怪我をしたが、労災は使わないほうがいい?

労災保険を使わない選択には、基本的にメリットはありません。

労災保険を使わない選択には、基本的にメリットはありません。「労災を使うと会社に迷惑がかかるかも」「評価が下がりそう」といった理由で申請をためらう方もいますが、労災保険は従業員のための権利です。

また、労災保険を使うことで、会社に負担が発生することは原則としてありません。

労災を使わず健康保険で治療を受けると、後遺症が出た場合や後に裁判となった際に不利になることもあるため、正当な補償を受けるためにも、必ず労災を申請しましょう。

プライベートの事故で会社が責任を負うことがある?

原則として、プライベートの事故については会社の責任にはなりません。

原則として、プライベートの事故については会社の責任にはなりません。しかし、例外的に会社が責任を負うケースも存在します。

たとえば、会社の指示や業務の延長で起こった行動であれば、たとえ形式的には「プライベートな時間」だったとしても、業務と評価される可能性があります。

また、会社施設内での安全管理が不十分だったことが原因で事故が起きたような場合も、会社に安全配慮義務違反が問われることがあります。

事故の性質や状況によって判断が分かれるため、「これはプライベートな事故だから会社に責任はないはずだ」と思い込まず、一度専門家に相談することが大切です。

まとめ

仕事中の事故が起きた場合、会社にどのような責任が生じるかは、事故の状況や業務との関連性、会社側の過失の有無によって異なります。

仕事中の事故によってケガをした場合、まずは労災保険によって一定の補償を受けることができます。

また、事故の原因や会社側の過失の内容によっては、労災保険とは別に、会社に対して損害賠償を請求できる場合があります。

もっとも、すべての事故で会社の責任が認められるわけではなく、責任が法的に否定されることもあるため、その判断には専門的な視点が欠かせません。

加えて、示談と裁判にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、どの解決手段を選ぶかも慎重に検討する必要があります。

従業員・会社それぞれが適切に対応するためには、法律の仕組みを正しく理解し、信頼できる専門家のサポートを受けることが大切です。

弁護士法人デイライト法律事務所では、労災問題を専門的に扱う人身障害部の弁護士が、相談から事件対応まで一貫してサポートを行っています。

LINE、ZOOM、Meetなどを用いたオンライン対応にも力を入れており、全国どこからでもご相談可能です。

労災事故にお困りの方、社内対応に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。