弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

B型肝炎訴訟を起こすには、まず自身が感染者であることを証明するために、必要な書類を集めることが重要です。

B型肝炎は、B型肝炎ウイルスによって引き起こされる肝臓の病気です。

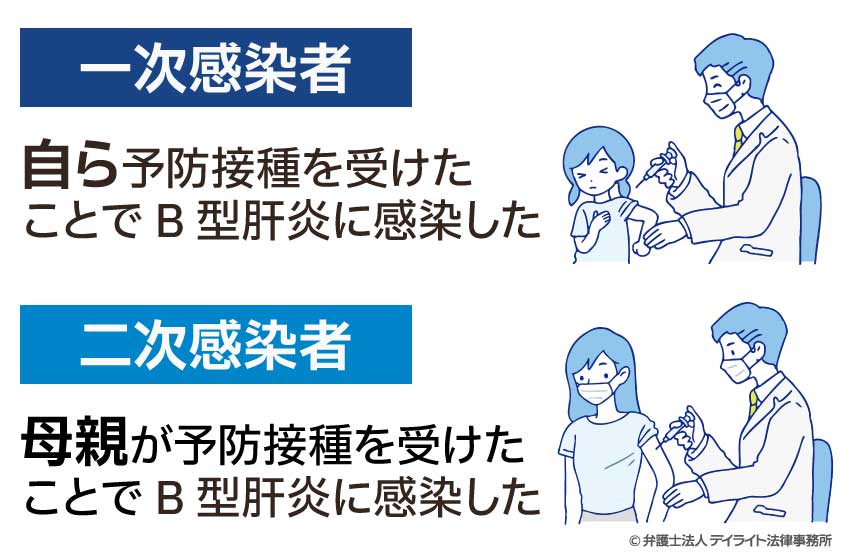

この感染の原因は大きく分けて2つあり

- 自ら集団予防接種を受けたことで感染した「一次感染者」

- 母親が予防接種を受けた影響で感染した「二次感染者」

に分類されます。

ご自身がどちらに該当するかによって、準備すべき書類や対応方法が変わってきます。

本記事では、弁護士が必要な書類や給付金を受け取るまでの流れについて分かりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

B型肝炎訴訟とは

B型肝炎とは、B型肝炎ウイルスによって引き起こされる肝臓の病気です。

乳幼児期に感染した場合、およそ10%の方が思春期以降に慢性肝炎を発症し、およそ1~2%の方が肝硬変や肝がんを発症するといわれています。

B型肝炎は患者の方の身体的な負担が大きいだけでなく、精神的、経済的にも非常に辛い病気といえます。

B型肝炎訴訟とは、国の集団予防接種が原因でB型肝炎になった人が、国に対して和解金を請求するために起こす訴訟です。

要件を満たす人が訴訟を起こし、必要な書類を提出すれば、国から最大で3600万円を受け取ることができます。

なぜ国の予防接種でB型肝炎に?

なぜ国の予防接種でB型肝炎に?B型肝炎は、B型肝炎ウイルスによって感染するということでしたね。

このB型肝炎ウイルスは、血液を通じても感染します。

戦後、日本では感染症予防のため、強制的な集団予防接種が行われました。

その際に、注射器具の使いまわしが行われたのです。

これにより、B型肝炎ウイルスの感染が拡大してしまいました。

1948(昭和23)年から1988(昭和63)年までの40年間に行われた集団予防接種で、

注射器の交換が行われていなかったことについて、国の責任が認められています。

B型肝炎給付金対象者の条件とは?

一次感染者

一次感染者として給付金の対象となる方は、以下の条件を満たす方です。

- ① B型肝炎ウィルスに持続感染していること

- ② 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

- ③ 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

- ④ 母子感染でないこと

- ⑤ その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者

二次感染者として給付金の対象となる方は、以下の条件を満たす方です。

- ① ご自身がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

- ② 母親(父親)が一次感染者の要件をすべて満たすこと

- ③ 母子(父子)感染であること

三次感染者

三次感染者として給付金の対象となる方は、以下の条件を満たす方です。

- ① ご自身がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

- ② 母親(父親)が二次感染者の要件をすべて満たすこと

- ③ 母子(父子)感染であること

詳しくは以下のページをご覧ください。

給付金額はいくら?

給付金額は、病状によって以下のようになります。

| 病状 | 給付金等 | |

|---|---|---|

| 死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 発症(死亡)後20年以内 | 3600万円 |

| 発症(死亡)後20年を経過 | 900万円 | |

| 肝硬変(軽度) | 発症後20年以内 | 2500万円 |

| 発症後20年を経過(現に治療を受けている方など) | 600万円 | |

| 発症後20年を経過(上記以外の方) | 300万円 | |

| 慢性肝炎 | 発症後20年以内 | 1250万円 |

| 発症後20年を経過(現に治療を受けている方など) | 300万円 | |

| 発症後20年を経過(上記以外の方) | 150万円 | |

|

無症候性キャリア (特定無症候性持続感染者) |

感染後20年以内 | 600万円 |

| 感染後20年を経過 | 50万円 | |

訴訟を起こすことができるのは誰?

B型肝炎訴訟によって給付金を受け取るためには、集団予防接種での注射器具の使いまわしが原因でB型肝炎になったことを示す必要があります。

そのため、訴訟を起こすことができるのは、自ら集団予防接種を受けたことで感染した一次感染者か、母親が予防接種を受けたことにより感染した二次感染者です。

ご自身がどちらに当てはまるかによって、必要な書類などが変わってきます。

訴訟を起こすことができるのは?

訴訟を起こすことができるのは?自ら予防接種を受けたことでB型肝炎に感染した → 一次感染者

母親が予防接種を受けたことでB型肝炎に感染した → 二次感染者

一次感染者に必要な書類は?

では、一次感染者であることを証明するためには、どのような書類が必要なのでしょうか?

大きく分けると、以下の書類を集める必要があります。

- B型肝炎ウイルスに持続感染していることを示す書類

- 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていることを示す書類

- 母親からの感染(母子感染)でないことを示す書類

- 父親からの感染(父子感染)でないことを示す書類

- 一次感染者のB型肝炎ウイルスが「ジェノタイプAe型」でないことを示す書類

- その他集団予防接種等以外の感染原因がないことを示す書類

では、具体的に何をどう準備すればいいのでしょうか。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

| 持続感染の証明に必要な資料 | |

|---|---|

| 必要書類の種類 | 【いずれかが必要】

|

| 取得方法 | 病院などの医療機関で血液検査をすることで入手 |

| 満7歳までの集団予防接種等の証明資料 | |

| 必要書類の種類 | 【いずれかが必要】

|

| 取得方法 |

|

| 母子感染でないことの証明資料 | |

| 必要書類の種類 | 【①と②または①と③が必要】

|

| 取得方法 |

|

| 父親からの感染でないことの証明資料 | |

| 必要書類の種類 | 【①と②または①と③が必要】

|

| 取得方法 |

|

| ジェノタイプAe型でないことの証明 | |

| 必要書類の種類 | 【いずれかが必要】

|

| 取得方法 |

|

| 集団予防接種以外の原因がないことの証明 | |

| 必要書類の種類 |

|

| 取得方法 |

|

B型肝炎ウイルスに持続感染していることを示す書類

まずは、B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する必要があります。

(持続感染とは、B型肝炎ウイルスが6か月以上肝臓の中に住み着いていることをいいます。)

次の①か②、いずれかが必要です。

- ① 6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果

- HBs抗原陽性

- HBV-DNA陽性

- HBe抗原陽性

- ② HBc抗体陽性(高力価)を示す検査結果

満7歳になるまで集団予防接種を受けていることを示す書類

集団予防接種で注射器が使いまわしされていた期間内に、集団予防接種を受けていたことを証明する必要があります。

そのためには、1941(昭和16)年7月2日から1988(昭和63)年1月27日までの間に生まれ、満7歳になるまでの間に集団予防接種を受けたことを示すことが必要です。

①から③のいずれかの書類が必要です。

- ① 母子健康手帳の原本のコピー

- ② ①がない場合、予防接種台帳のコピー

- ③ ①も②もない場合、以下の全ての書類

- (A)予防接種台帳に接種記録がない旨の証明書

- (B)母子健康手帳を提出できない旨の陳述書

- (C)集団予防接種等に関する陳述書

- (D)接種痕意見書

- (E)満7歳になるまでの居住歴が確認できる住民票又は戸籍の附票のコピー

① 母子健康手帳の原本のコピー

表紙を含む全てのページのコピーをとってください。

集団予防接種を受けたことが確認できるものであることが必要です。

② 予防接種台帳のコピー

予防接種台帳は市区町村が保存しています。

市区町村の窓口に問い合わせてください。

市区町村ごとの保存状況については、こちらでご確認ください。

③ ①も②もない場合

③ ①も②もない場合には、以下の(A)から(D)までの全ての書類が必要です。

市区町村に予防接種台帳が保存されているのに接種記録がない場合、その旨の証明書を市区町村に発行してもらってください。

母子健康手帳が提出できない理由を書いた書類です。

親や本人などが作成してください。

書類の形式は、こちらのページから(様式3-1)をご覧ください。

本人または集団予防接種を受けさせた親などが、接種の場所や時期などについて、できるだけ具体的に書いてください。

書類の形式は、こちらのページから(様式3-2)をご覧ください。

予防接種をした傷跡が確認できるという内容の、医師が作成した書類です。医療機関で作成してもらってください。

書類の形式は、こちらのページから(様式3-3)をご覧ください。

1941(昭和16)年7月2日から1988(昭和63)年1月27日までの間に生まれ、日本国内に居住していたことを確認するために必要になります。市区町村の窓口で発行してもらいましょう。

引用元:B 型肝炎訴訟の手引き|厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室

保存期間が過ぎてしまっているなどの理由で、(E)の書類が手に入らない場合でも、

- 戸籍の附票の不存在証明書

- 幼稚園・小学校の卒園・卒業証明書、通知書など、幼稚園・小学校に在籍していたことがわかる資料

の両方があれば、(E)の書類の代わりに提出できます。

母子感染でないことを示す書類

B型肝炎ウイルスへの感染の有力な原因は、母から子へ感染する母子感染です。

そのため、自ら予防接種を受けたことで感染したと主張する場合、母子感染でないことを示す書類が必要になるのです。

具体的に何が必要になるかは、母親が生存しているかどうかで変わってきます。

以下の①と②、又は①と③の書類が必要です。

- ①母親の生存、死亡に関わらず必要

- → 母親の戸籍又は除籍謄本

- ②母親が生存している場合

- → 母親の血液検査結果の原データ

- ③母親が死亡している場合

- → Aのみ、又はBからDの全て

- (A)死亡した母親の血液検査結果の原データ

- (B)母親の血液検査結果の原データが残存していない旨の陳述書

- (C)年長のきょうだいの戸籍謄本

- (D)年長のきょうだいの血液検査結果の原データ

①母親の戸籍又は除籍謄本

母親の生存、死亡に関わらず必要です。市区町村の窓口で入手できます。

- 母親とは、産みの母のことをいいます。

- 母親と本人との親子関係、母親の氏名、生年月日を確認できるものであることが必要です。記載がない場合には、医療機関が発行する「血液検査の報告書」の提出が必要になる場合があります(ひな形はこちらのページから様式4-1をご覧ください)。

- 母親が死亡している場合には、死亡を確認できるものを提出してください。

引用元:B 型肝炎訴訟の手引き|厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室

②母親が生存している場合

母親の血液検査結果の原データを病院などで入手してください。

検査項目として

- HBs抗原陰性

- HBc抗体陰性または低力価陽性

両方の検査結果が必要です。

血液検査結果に、母親の氏名と生年月日が記載されていることが必要です。

記載がない場合には、医療機関が発行する「血液検査の報告書」の提出が必要になる場合があります。書類の形式は、こちらのページから(様式4-1)をご覧ください。

③母親が死亡している場合

(A)のみ、又は(B)から(D)の全てを入手してください。

病院などで入手してください。

- HBs抗原陰性

- HBc抗体陰性または低力価陽性

原則として両方の検査結果が必要です。

血液検査結果に、母親の氏名と生年月日が記載されていることが必要です。

死亡した母親が80歳未満であった時点のデータであれば、HBs抗原陰性の検査結果のみで足ります。

(A)がない場合、その旨を本人が書いて提出する必要があります。

書類の形式は、 こちらのページから(様式4-2)をご覧ください。

引用元:B型肝炎訴訟の手引き|厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室

同じ母親から生まれたきょうだいがB型肝炎に感染していないことを証明することで、母親から感染したのではないことを示すことができます。

きょうだいは本人(訴えを起こす方)より年上であることが必要です。年長のきょうだいがいる場合、戸籍謄本を市区町村の窓口で入手してください。

本人とのきょうだい関係、年長のきょうだいの氏名、生年月日が確認できることが必要です。

病院などで入手してください。

- HBs抗原陰性

- HBc抗体陰性または低力価陽性

両方の検査結果が必要です。血液検査結果は、年長のきょうだいの氏名と生年月日が記載されていることが必要です。

記載がない場合には、医療機関が発行する「血液検査の報告書」の提出が必要になる場合があります。

書類の形式は、こちらのページから(様式4-3)をご覧ください。

引用元:B型肝炎訴訟の手引き|厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室

年長のきょうだいがいない場合でも、(C)と(D)の代わりに母親の医療記録など、可能な限りの資料を提出することで、母子感染でないことが個別的に認められる場合があります。

父親からの感染(父子感染)でないことを示す書類

父子感染も、B型肝炎ウイルス感染を引き起こす原因の一つであるため、父親からの感染ではないことを示すことが必要です。

具体的に何が必要になるかは、父親が生存しているか、父親の血液検査結果の原データが残っているかかどうかで変わってきます。

以下の①と②、又は①と③の書類が必要です。

- ① 父親の生存、死亡に関わらず必要

- → 父親の戸籍又は除籍謄本

- ② 父親が生存している場合 又は 死亡していて血液検査の原データが残っている場合

- → 父親の血液検査結果の原データ

※一定の場合にのみ、父親と本人のB型肝炎ウイルスを比較した血液検査の原データも必要になります。詳しくは以下をご覧ください。

- ③ 父親が死亡していて、血液検査の結果が残っていない場合

- → 父親の血液検査結果の原データが残存していない旨の陳述書

①父親の戸籍又は除籍謄本

父親の生、死亡に関わらず必要です。市区町村の窓口で入手できます。

- 父親と本人との親子関係、父親の氏名、生年月日を確認できるものが必要です

- 父親が死亡している場合は、死亡を確認できるものである必要があります

- 父親とは、実父(血のつながりのある父)のみならず、幼少期に同居していた養父(育ての父)も含まれます

②父親が生存している場合 又は 死亡していて血液検査の原データが残っている場合

父親の血液検査結果の原データを病院などで入手してください。

検査項目として

- HBs抗原陰性

- HBc抗体陰性または低力価陽性

両方の検査結果が必要です。血液検査結果に、父親の氏名と生年月日が記載されていることが必要です。

記載がない場合には、医療機関が発行する「血液検査の報告書」の提出が必要になる場合があります。

書類の形式は、こちらのページから(様式6-1)をご覧ください。

引用元:B型肝炎訴訟の手引き|厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室

- 父親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合

- 結果が「判定不能」「同定されない」「検出不能」の場合

いずれかの場合には、父親の血液検査結果に加えて、父親と本人のウイルスを比較した血液検査結果の原データも必要になります。

本人と父親のウイルスが別のものであることを示す必要があるからです。病院等で入手できます。

和解が成立すれば、父親の血液検査や、本人とのウイルスの比較にかかった費用は国から支給されます。

領収書を保存しておくようにしましょう。

③父親が死亡していて、血液検査の結果が残っていない場合

父親の血液検査結果の原データが残存していない旨の陳述書が必要になります。

父親の血液検査の結果が残っていない場合、その旨を記載した本人の陳述書を提出する必要があります。

書類の形式は、 こちらのページから(様式6-2)をご覧ください。

引用元:B型肝炎訴訟の手引き|厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室

一次感染者のB型肝炎ウイルスが「ジェノタイプAe型」でないことを示す書類

幼少期に受けた国の集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染したことを示すためには、幼少期より後に感染したものではないことを証明する必要があります。

「ジェノタイプAe型」のB型肝炎ウイルスは、幼少期より後の感染であっても、1割ほどの人は持続感染者となる可能性があります。

また、「ジェノタイプAe型」のウイルスは、日本では1996(平成8)年以降に感染が確認されています。

そのため、1996(平成8)年以降に感染が確認された方については、ウイルスが「ジェノタイプAe型」でないことを証明する必要があるのです。

①または②の書類が必要です。

- ① 持続感染が分かったのが、1996(平成8)年1月1日以降の場合

→ 一次感染者のB型肝炎ウイルスのジェノタイプの検査結果の原データ

※検査結果が「ジェノタイプA型」である場合には、サブジェノタイプの検査結果の原データも必要です。

- ② 持続感染が分かったのが、1995(平成7)年12月31日以前の場合

→ 1995(平成7)年以前に持続感染したことを確認できる書類

①一次感染者のB型肝炎ウイルスのジェノタイプの検査結果の原データ

日本では、ジェノタイプはB型やC型が多いです。

そのため、まずは「ジェノタイプA型」かどうかを判定するための「HBVジェノタイプ判定検査」を受ける必要があります。

検査結果が「ジェノタイプA型」である場合には、さらにサブジェノタイプの検査結果の原データを提出し、「ジェノタイプAe型」でないことを示す必要があります。

- ジェノタイプの検査結果が「判定不能」や「検出不能」である場合にも、提出が必要です。

- 2011(平成23)年6月28日以降に実施した検査については「EIA法」に限られます。

- 和解が成立した場合、検査にかかった費用は国から支給されます。

②1995(平成7)年以前に持続感染したことを確認できる書類

1995(平成7)年以前のHBs抗原検査等を提出する必要があります。

その他集団予防接種等以外の感染原因がないことを示す書類

B型肝炎ウイルスは輸血などでも感染します。

そのため、集団予防接種以外の原因で感染したわけではないことを示す必要があります。

以下の書類の提出が必要です。

- ① 訴えを起こす日から1年以内の肝疾患についての医療記録

- ② 持続感染が判明して以降1年分の医療記録

- ③ 肝炎を発症して以降1年分の医療記録

- ④ 入院中のすべての医療記録または退院時要約で、肝疾患に関するもの

①訴えを起こす日から1年以内の肝疾患についての医療記録

訴えを起こす日から1年以内に肝疾患で通院したことがある場合、提出が必要です。病院などで入手できます。

訴えを起こす日より前に通院していないなどの理由で、医療記録を提出できない場合には、その旨を書いた書面を提出する必要があります

書類の形式は、 こちらのページから(様式5-2-2)をご覧ください。

引用元:B型肝炎訴訟の手引き|厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室

②持続感染が判明した時から1年分の医療記録

持続感染が判明した時から1年間に通院や入院をしていた場合、提出が必要です。

“持続感染が判明した時”とは、B型肝炎ウイルスに持続感染したことが、医療機関などでの検査や献血、健康診断などによって最初に分かった時のことをいいます。

病院などに対して記録の開示を請求する方法については、各医療機関の決まりに従ってください。

こちらのページの(様式5-1)を利用することもできます。

持続感染が判明してから1年間に通院や入院をしていたものの、保存期間が経過しているなどの理由から、医療記録を提出できない場合には、医療記録が存在しない旨の証明書を医療機関に発行してもらう必要があります。

こちらのページの(様式5-1)で、医療記録が存在しないことを回答したものでも構いません。

引用元:B型肝炎訴訟の手引き|厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室

この医療記録については、肝疾患に関するもの以外も提出する必要があります。

①との違いに注意してくださいね。

持続感染が判明してから1年間に入院や通院をしていないため、医療記録を提出できない場合には、その旨を書いた書面を提出してください。

書類の形式は、 こちらのページから(様式5-3-2)をご覧ください。

引用元:B型肝炎訴訟の手引き|厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室

③肝炎を発症してから1年分の医療記録

肝炎を発症してから1年分の医療記録は、病状が慢性肝炎・肝硬変・肝がん・死亡の場合に提出が必要です。

症状がない場合には、提出する必要はありません。

病院などに対して記録の開示を請求する方法については、各医療機関の決まりに従って開示請求する必要があります。

こちらのページの(様式5-1)を利用することもできます。

通院や入院をしていたものの、保存期間が経過しているなどの理由から、医療記録を提出できない場合には、医療記録が存在しない旨の証明書を医療機関に発行してもらう必要があります。

こちらのページの(様式5-1)で、医療記録が存在しないことを回答したものでも構いません。

引用元:B型肝炎訴訟の手引き|厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室

この医療記録についても肝疾患に関するもの以外も提出する必要があります。

注意してくださいね。

肝炎が発症してから1年間に入院や通院をしていないため、医療記録を提出できない場合には、その旨を書いた書面を提出してください。

書類の形式は、 こちらのページから(様式5-4-2)をご覧ください。

引用元:B型肝炎訴訟の手引き|厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室

④入院中のすべての医療記録または退院時要約で、肝疾患に関するもの

肝疾患で入院したことがある場合に、提出が必要です。

入院したことがない場合には、提出する必要はありません。

入院したことがない旨を書いた書面の提出の必要もありません。

この書類については、肝疾患に関する記録に限られます。他の理由で入院した場合は、提出の必要はありません。

二次感染者に必要な書類は?

二次感染者であることを証明するためには、どのような書類が必要なのでしょうか?

大きく分けると、以下の書類を集める必要があります。

- 母親が一次感染者にあたることを証明する書類

- 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する書類

- 母親からの感染(母子感染)であることを証明する書類

具体的に何が必要になるのか、見ていきましょう。

| 持続感染の証明に必要な資料 | |

|---|---|

| 必要書類の種類 | 【いずれかが必要】

|

| 取得方法 | 病院などの医療機関で血液検査をすることで入手 |

| 母子感染であること | |

| 必要書類の種類 | 【いずれかが必要】

|

| 取得方法 |

|

母親が一次感染者にあたることを証明する書類

まずは、母親について「一次感染者に必要な書類」の全てを準備する必要があります。

本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明する書類

母親のみならず、本人も持続感染していることが必要になります。

次の①か②、いずれかが必要です。

- ① 6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果

- HBs抗原陽性

- HBV-DNA陽性

- HBe抗原陽性

- ② HBc抗体陽性(高力価)を示す検査結果

母親からの感染(母子感染)であることを証明する書類

一次感染者である母親から感染したことを証明する書類が必要になります。

①、②、③のいずれかの書類が必要になります。

- ① 本人が生まれた直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す書類

- ② 本人と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果

- ③ 母子感染とは異なる原因の存在が確認されないことを証明する書類

(以下の全てを満たす必要があります)

- (A)本人の出生前に母親のHBe抗原が陰性であったことが確認されないこと

- (B)本人が1985(昭和60)年12月31日以前に生まれていること

- (C)医療記録などに母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる記載がないこと

- (D)父親が持続感染者でないか、又は父親が持続感染者であっても本人とウイルスが同じであると確認されないこと

- (E)本人のB型肝炎ウイルスが「ジェノタイプAe型」でないこと

①本人が生まれた直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す書類

出生直後の血液検査で、B型肝炎ウィルスの検査をしており陽性の結果の場合には、その検査結果を提出することになります。

②本人と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果

本人と母親のB型肝炎ウィルスの塩基配列を検査して、元々同一のウィルスかどうかを検査します。同一であることが認められれば母子感染であると認められます。

③母子感染とは異なる原因の存在が確認されないことを証明する書類

上記①、②の資料がない場合には、以下の(A)〜(E)全ての要素を満たすことが分かる資料を提出する必要があります。

HBe抗原の検査等を実施していないことや、実施していたとしても陰性であることが分かる診療録を提出する必要があります。

戸籍などで証明することができます。

必要に応じて、以下の医療記録等を提出します。

- 提訴日1年内の肝疾患に関する医療記録

- 持続感染が判明した時点以降の1年分の医療記録

- 肝疾患を発症して以降の1年分の医療記録

- 肝疾患で入院した場合には入院の診療録又は退院サマリー

- 医療記録の不存在証明書

- 入院歴等に関する報告書

必要に応じて以下の書類を提出します。

- 戸籍謄本

- 父親のHBs抗原陰性及びHBc抗体陰性または低力価陽性の検査結果

- 本人と父親のB型肝炎ウィルスの塩基配列が一致しない検査結果(父親が持続感染している場合のみ)

※父親が死亡していて、検査結果が残っていない場合には、その旨を記載した陳述書を提出します。

- ジェノタイプ検査の結果

- サブジェノタイプの検査結果(ジェノタイプがAであった場合のみ)

※持続感染が、平成8年1月1日よりも前の場合には、同日よりも前に持続感染をしたことが分かる資料を提出すれば足ります。

病状の認定に必要な書類は?

病状を判断するため、一次感染者や二次感染者に関わりなく、書類が必要になります。

「慢性肝炎、肝硬変、肝がん、死亡」のうち、これまでの病状で最も重いもので請求できます。

それぞれの病状の判断に必要な書類(診断書や医療記録など)を提出してください。

無症状の方は、書類の提出は必要ありません。

「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書(覚書診断書)」については、 こちらのページから(様式7)をご覧ください。

引用元:B型肝炎訴訟の手引き|厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室

その他、それぞれの病状に沿って、以下の資料を提出します。

- 画像検査報告書

- 血液検査報告書

- 診断を裏付ける診療録

B型肝炎訴訟の必要書類の取得費用と注意点

血液検査の結果

B型肝炎型肝炎ウィルスの血液検査は、保健所や医療機関などで実施します。

医療機関で検査を実施した場合の費用は、検査の内容によって変わります。

詳しくは以下をご覧ください。

接種痕意見書

接種痕意見書の作成費用は、各医療機関によって異なります。

一般的には、2000円〜6000円程度に収まることが多いです。

医療記録

カルテなどの医療記録は病院に開示依頼をします。

通院のみであれば、それほどの量にはなりませんが、入院している場合には、数百枚から数千枚の量になることもあります。

カルテの量が大量になると開示費用も数万円から10万円を超える場合もあります。

病院が閉院している場合はどうする?

病院が閉院している場合には、医療記録を取り付けることはできないでしょう。

こうした場合には、閉院していることを記載した報告書などを作成して裁判所に提出することになります。

通院した病院が閉院しているからといって請求を諦める必要はありません。

証拠資料の収集にかかる費用の補助について

原則として、証拠資料の収集にかかる費用は、本人の負担になります。

ただし、和解が成立した場合には、一部の費用は給付金と一緒に国から支払われます。

領収書など支払いが確認できる書類を保存しておきましょう。

和解が成立した時に国から支払われる費用

和解が成立した時に国から支払われる費用- ✓父親が持続感染者でないことを確認するための血液検査費用

- →領収書が提出された場合、それに応じた費用が支給されます。

- ✓父親と本人のB型肝炎ウイルスを比較した検査費用

- →領収書の提出がなくても6万5000円が支給されます。

- ✓ジェノタイプ検査費用

- →領収書の提出がなくても2300円が支給されます。領収書が提出され保険給付がないことが確認できた場合8500円が支給されます。

- ✓サブジェノタイプ判定検査

- →領収書の提出がなくても1万5000円が支給されます。

B型肝炎の訴訟書類はどこまで自分で準備可能?弁護士に頼る最適なタイミング

B型肝炎の訴訟に必要な書類は、全てご本人や遺族の方で収集することは可能です。

もっとも、資料の収集や、資料を集めた後の訴状などの書類作成を考えると、ご本人や遺族の方が全て対応するのはとても大変です。

したがって、B型肝炎の給付金を請求しようと考えられたら、その時点で弁護士に相談して依頼することをおすすめします。

ただし、給付金の請求は、B型肝炎ウィルスに感染していることが大前提です。

したがって、B型肝炎ウィルスの検査をして陽性であることは確認しておいたほうがいいでしょう。

確認しないまま弁護士に相談しても、一旦、検査をしてきて下さいと言われてしまうでしょう。

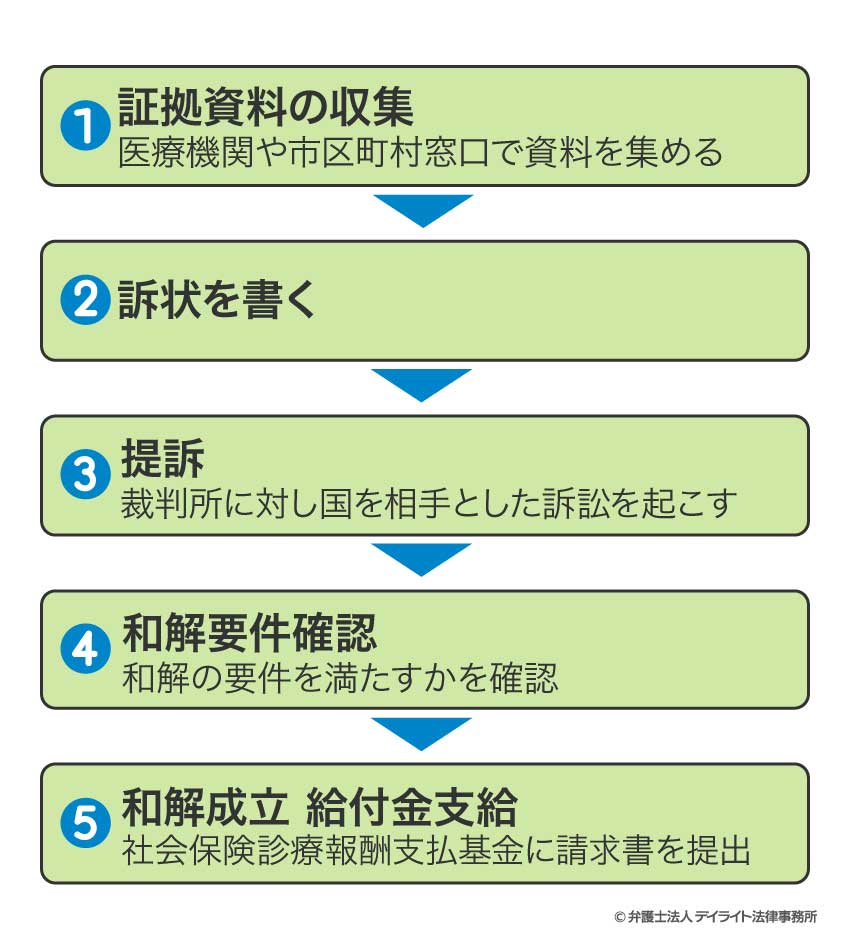

必要書類の収集からB型肝炎給付金を受け取るまでの流れ

訴状とは訴えを起こすにあたり裁判所に提出する書類です。

訴状の形式は こちらの26ページ以下を参考にご覧ください。

参考:B 型肝炎訴訟の手引き|厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室

まとめ

B型肝炎は、患者の方やご家族にとって、身体的、精神的、経済的に負担の重い病気です。

和解金を得るために必要な資料もたくさんあり、全てを自分だけでそろえるのは非常に大変です。

弁護士の適切なサポートを受け、迅速に資料を集めて、スムーズに和解金を手にしましょう。

少しでも明るい日常を送ることができるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。

どの書類も病院などの医療機関で手に入ります。

検査を受けた人の氏名と生年月日の記載があることが必要ですので、確認してくださいね。