弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

疲労骨折とは、同じ動作や負担が何度も繰り返されることで、骨に小さなひび(微細な骨折)が入る状態のことをいいます。

仕事中に疲労骨折を負った場合には、労災として認定される可能性があります。

また、会社に法的責任があるときは、損害賠償請求を行うことも検討できます。

疲労骨折はスポーツ選手だけでなく、重い荷物を扱う作業や長時間の立ち仕事など、身近な仕事中にも起こる可能性があります。

とはいえ、転倒や衝突といった明確な事故がないことから、「本当に労災として認められるのだろうか」と不安に思う方も少なくありません。

本記事では、仕事中の疲労骨折が労災保険の補償対象になる条件や、会社に対する損害賠償請求の可能性まで、専門的な視点から丁寧に解説します。

疲労骨折によるトラブルでお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

疲労骨折とは?

疲労骨折とは、同じ動作や負担が何度も繰り返されることで、骨に小さなひび(微細な骨折)が入る状態のことをいいます。

ひびが悪化した場合には、完全に骨が折れてしまうこともあります。

転倒や衝突などの一度の強い衝撃で起こる「通常の骨折」とは異なり、疲労骨折は日常の動作や仕事での負担が少しずつ蓄積されることによって起こるのが特徴です。

たとえば、長時間の立ち仕事や、重い荷物を何度も運ぶような仕事では、足や腰などに継続的な負荷がかかり、疲労骨折を引き起こすリスクがあります。

初期段階では痛みが軽いため、「疲れているだけ」と見過ごされやすく、気づかないうちに骨折が悪化してしまうことも少なくありません。

疲労骨折の症状

疲労骨折の主な症状は、骨に沿ってあらわれる痛みや腫れです。

最初は「なんとなく痛い」「張っている感じがする」といった違和感が中心ですが、放置すると徐々に痛みが強くなり、日常生活や仕事に支障が出ることもあります。

また、骨折といっても見た目に大きな外傷がないため、捻挫や筋肉痛と勘違いされ、治療が遅れるケースもあります。

正確な診断には、レントゲンやMRIなどの画像検査が必要です。

疲労骨折はどんな痛み?

疲労骨折の痛みは、通常の骨折のような「激しい痛み」とは異なり、鈍くじわじわと続くのが特徴です。

具体的には、以下のような痛みがあらわれます。

- 動くたびに同じ場所がズキズキと痛む

- 押すとピンポイントでズキッと痛む

- 安静にするとやや楽になるが、動くと痛みがぶり返す

特に痛みが出やすい部位は、足の甲、かかと、すね、腰まわりなどです。

いずれも仕事中に負担が集中しやすい場所のため、違和感がある場合は、疲労骨折の可能性を疑い早めに整形外科を受診しましょう。

仕事で疲労骨折となるケース

仕事による疲労骨折は、特定の職種に限らず、体に繰り返し負担がかかる環境であれば、誰にでも起こる可能性があります。

なかでも、以下のような職場では特に注意が必要です。

- 立ちっぱなしや長距離の歩行が多い接客業・販売業

- 重い荷物の積み下ろしや運搬が日常的な倉庫作業・運送業

- 中腰姿勢や同じ姿勢での作業が続く製造業・工場勤務

- 同じ動作の繰り返しが多い清掃業・建設業など

このような職場では、特定の部位に負担が集中しやすく、適切な休憩や対策がなければ疲労骨折に至るリスクが高くなります。

仕事で疲労骨折したら労災となる?

仕事中に疲労骨折をした場合、それが業務によるものと認められれば、労災保険の対象となる可能性があります。

ただし、通常の骨折とは異なり、疲労骨折は「いつ、どこで、どのように発症したのか」がはっきりしないことも多く、労災として認定されるには一定のハードルがあることも事実です。

ここでは、労災として認められるための要件や、受け取ることができる可能性のある給付について解説します。

疲労骨折で労災認定を受ける要件

労災として認定されるためには、「業務起因性」と「業務遂行性」という2つの要件を満たす必要があります。

「業務起因性」とは、ケガが仕事の内容や業務の負荷に起因して発生したといえるかどうかを判断するための要件です。

たとえば、長時間の立ち仕事や重い荷物の運搬など、疲労骨折の原因となりうる作業を日常的に行っていた場合は、業務起因性が認められやすくなります。

「業務遂行性」とは、ケガが会社の指揮監督下で、業務に従事している最中に発生したといえるかどうかを判断するための要件です。

つまり、「疲労骨折が会社の管理下で仕事をしていたときに発症した」と認められることが必要です。

疲労骨折は発症のタイミングがあいまいになりやすいため、日々の仕事内容や痛みの経過、診断書などをしっかり記録しておくことが重要です。

労災認定の認定基準については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

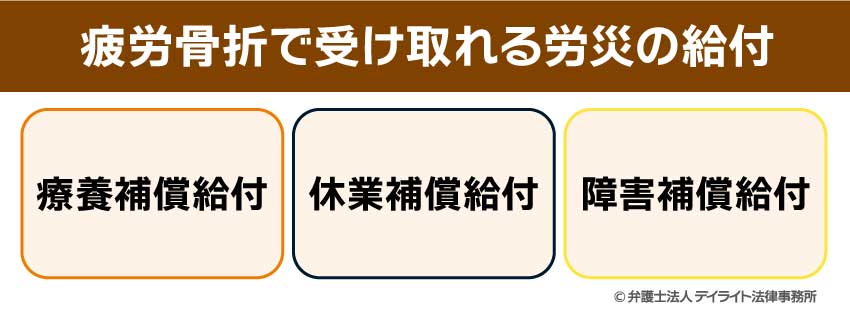

疲労骨折で受け取れる労災の給付

仕事が原因で疲労骨折を負い、労災と認定された場合には、症状の重さや休職の状況に応じて、労災保険からさまざまな給付を受けることができます。

ここでは、特に多くの方が対象となる3つの給付制度について、わかりやすく解説します。

療養補償給付

「療養補償給付」は、仕事が原因で負ったケガや病気の治療費を補償する制度です。

労災として認定されれば、原則として治療費の全額が労災保険から支給され、自己負担はありません。

労災指定病院であれば、窓口での支払いも不要でそのまま治療が受けられます。

一方、指定外の病院を受診した場合は、いったん費用を立て替えたうえで、あとから「療養の費用」という形で補償されます。

補償の対象となるのは、診察・検査・投薬・入院・手術・リハビリ・通院交通費など多岐にわたります。

疲労骨折では、MRIやレントゲンなどの画像検査や、長期的なリハビリが必要になることもあるため、早めに労災申請を行い、適切に給付を受けられるようにしておくことが大切です。

休業補償給付

「休業補償給付」は、ケガの治療のために仕事を休まざるを得なくなった方に対して、収入の一部を補償する制度です。

疲労骨折により医師から仕事を止められた場合、休業4日目以降から1日あたり「給付基礎日額の60%」が支給されます。

さらに、特別支給金として20%が上乗せされるため、合計で日額の80%が支給されることになります。

給付基礎日額は、原則としてケガを負う前3ヶ月間の平均賃金(日額)をもとに計算されます。

休業補償給付については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

障害補償給付

疲労骨折の治療が終わっても、痛みや機能の障害が残ってしまった場合には、「障害補償給付」の対象となる可能性があります。

この給付は、医師によって「症状固定」(これ以上の回復が見込めない状態)と判断された上で、後遺障害が認定された場合に支給されるものです。

たとえば、次のような状態が続いている場合には、後遺障害として認定される可能性があります。

- 関節の可動域が狭くなり、動かしづらくなった

- 骨折部位の周囲に慢性的な痛みやしびれが残る

- 骨が変形したまま癒合し、見た目や動きに支障が出る

- 骨折に伴う神経損傷により、麻痺や感覚障害が生じる

後遺障害として認定された場合、障害の重さに応じて「1級〜14級」の等級に分類されます。

重度の障害(1〜7級)の場合は年金形式で支給され、それ以外は一時金として支給されます。

等級によって支給額が大きく異なるため、適正な等級認定を受けるためには、医師の診断書の内容が非常に重要です。

障害補償給付として受け取ることができる金額等については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

仕事で疲労骨折したら会社へ損害賠償請求できる?

疲労骨折の原因が会社にある場合には、会社に対して損害賠償請求を行うことができる可能性があります。

ここからは、会社に対して損害賠償請求を行う際に必要な要件や、具体的な請求内容について解説をしていきます。

損害賠償請求の要件

会社に対して損害賠償を請求するには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

- ① 会社に安全配慮義務違反があること

- ② 義務違反と疲労骨折との間に因果関係があること

① 会社に安全配慮義務違反があること

会社は、労働契約に基づいて、従業員の生命・身体・健康を守るために必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。

この義務には、職場環境の整備や適切な業務量の配分、労働時間の管理、健康診断の実施、注意喚起などが含まれます。

たとえば、以下のようなケースでは、安全配慮義務違反が認定される可能性があります。

- 疲労骨折を起こすほどの過重な労働をさせていた

- 慢性的な人手不足により休憩や交代要員を確保していなかった

- 重い荷物の取り扱いについて適切な研修や指導がなかった

- 医師の診断後も無理な勤務を継続させた

安全配慮義務違反が認められるかどうかは、「疲労骨折の発生を予見できたか」「それを防ぐための措置を講じていたか」が判断のポイントとなります。

② 義務違反と疲労骨折との間に因果関係があること

次に重要なのは、会社の安全配慮義務違反と、実際に発生した疲労骨折との間に因果関係があることです。

ここでいう因果関係とは、「会社の対応に落ち度がなければ、疲労骨折は防げたはずだ」と合理的に判断できるかどうかという点を指します。

つまり、会社の過失がなければ本件のケガは発生しなかったといえるかが問われるのです。

疲労骨折は、転倒や事故のような瞬間的な外的衝撃ではなく、長時間にわたる繰り返し作業や過重労働によって少しずつ骨に負荷が蓄積し、最終的に骨折に至るケースが一般的です。

したがって、会社の業務量の調整や適切な休憩管理など、勤務管理の在り方が重大な要素になります。

会社の対応を総合的に検討し、「会社が適切な管理や指導を行っていれば、疲労骨折の発症は避けられた」と評価される場合には、因果関係が認められ、損害賠償請求が可能となる可能性が高くなります。

損害賠償請求の内容

会社に対して請求できる損害賠償の内容は多岐にわたります。

代表的なものとして、以下のような費目が挙げられます。

- 治療費

- 通院交通費

- 休業損害

- 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)

- 逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)

- 通院・入院付き添い費用

- 入院雑費

- 装具・器具費用

- 葬儀費用

- 将来介護費用

- 家屋・車両改造費用 など

具体的な賠償額はケースごとに異なり、裁判で争われることも珍しくありません。

特に、慰謝料や逸失利益については、複雑な法的評価が必要となるため、早い段階で弁護士に相談することを強くおすすめします。

労災保険と損害賠償請求の違い

「労災保険による補償」と「会社への損害賠償請求」は、どちらも労災に遭った従業員を救済する制度です。

しかし、その制度の仕組みや目的、補償の範囲には大きな違いがあります。

労災保険は、従業員が業務中に負ったケガや病気に対して、国の制度として補償を行うものです。

会社側に落ち度(過失)がなくても、業務遂行性と業務起因性が認められれば補償を受けることができます。

治療費や休業補償、障害補償などが支給される一方で、慰謝料は補償の対象外です。

これに対して、「損害賠償請求」は、会社側に法的責任がある場合に、被害者が直接会社に対して金銭的な賠償を求める手続きです。

こちらは、慰謝料や逸失利益など、労災保険では補償されない損害も対象となるのが特徴です。

つまり、労災保険は「会社に過失がなくても受けられる最低限の公的補償」であり、損害賠償請求は「会社に安全配慮義務違反などの過失がある場合に、上乗せで請求できる民事責任の追及」という点が大きな違いです。

両者は併用が可能であり、実際の場面では、まず労災申請を行った上で、会社の対応に問題があると感じた場合には損害賠償請求も検討するのが一般的です。

詳しくは、以下の表をご覧ください。

| 労災保険 | 損害賠償請求 | |

|---|---|---|

| 補償の主体 | 国 | 会社 |

| 補償の条件 | 業務遂行性、業務起因性があること | 会社に法的責任があること |

| 補償の内容 | 治療費、休業補償、障害補償など | 発生した損害すべて |

| 制度の目的 | 最低限の公的補償 | 損害の完全回復 |

業務遂行性、業務起因性の判断(労災になるかの判断)について、詳しくはこちらをご覧ください。

仕事で疲労骨折したときの注意点

仕事が原因で疲労骨折をした場合、適切な手順で対応しないと、必要な補償を受けられなくなるおそれがあります。

ここでは、疲労骨折をしたときに特に注意すべき3つのポイントをご紹介します。

病院を受診する際は労災の可能性があることを伝える

病院で診察を受けるときは、必ず「仕事中(あるいは仕事に関連して)痛みが出た」「労災の可能性がある」ことを伝えるようにしましょう。

医師が診断書を作成する際に、仕事との関連性を記載してくれることがあり、後の労災申請の際に重要な証拠となります。

なお、労災による治療では健康保険証を使用することはできません。

労災は健康保険とは別の制度で補償されるため、病院には「健康保険ではなく労災での対応を希望する」と伝える必要があります。

誤って健康保険を使ってしまうと、後から修正手続きが必要となりますので、注意しましょう。

なるべく早く会社に報告する

疲労骨折のような蓄積された負荷によるケガの場合、発症時点や原因の特定があいまいになることがあります。

そのため、「痛みが強くなった日」「医師から疲労骨折と診断された日」など、できるだけ早い段階で会社に報告しておくことが重要です。

報告が遅れると、「本当に仕事が原因か?」と疑われ、労災申請に支障が出るおそれがあります。

報告の際には、いつから痛みが出たか、どのような作業が続いていたか、病院の診断内容などを具体的に伝えるようにしましょう。

労災に強い弁護士に相談する

会社によっては、労災としての取り扱いを渋ったり、必要書類の作成に応じなかったりするなど、協力的でないケースもあります。

また、疲労骨折が「仕事が原因である」と認められるかどうかについて、判断が難しいこともあります。

こうしたときは、早めに労災に詳しい弁護士に相談することで、手続きや証拠収集のサポートを受けながら、申請をスムーズに進めることができます。

さらに、会社に安全配慮義務違反が認められるような場合には、損害賠償請求をあわせて検討することも可能です。

経済的な補償を最大限に受けるためにも、早い段階で専門家の力を借りることが重要です。

労災を弁護士に相談するメリットについては、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

仕事中の疲労骨折のよくあるQ&A

仕事中に起きた疲労骨折について、よくあるご質問にお答えします。

疲労骨折は安静にするべきですか?

疲労骨折と診断された場合は、医師の指示に従って安静に過ごすようにしましょう。

疲労骨折と診断された場合は、医師の指示に従って安静に過ごすようにしましょう。疲労骨折は「骨の使いすぎ」が原因で起こる損傷のため、放置すれば悪化し、骨折の範囲が広がるおそれがあります。

無理に仕事を続けると、痛みが慢性化したり、後遺症が残ってしまうこともあるため、治療と安静を最優先することが大切です。

立ち仕事でも疲労骨折になる事がある?

疲労骨折は、重いものを持つような力仕事だけでなく、長時間の立ち仕事や歩行、同じ動作の繰り返しによっても起こることがあります。

疲労骨折は、重いものを持つような力仕事だけでなく、長時間の立ち仕事や歩行、同じ動作の繰り返しによっても起こることがあります。特に、看護師・販売員・工場作業員など、立ちっぱなしの業務や硬い床での作業が多い職種では、足の甲やすねの骨などに疲労骨折が発症する例も少なくありません。

疲労骨折でも仕事を休めないときどうすればいい?

まずは医師の診断を受けて、「仕事の制限が必要である」といった指示をもらうことが重要です。

まずは医師の診断を受けて、「仕事の制限が必要である」といった指示をもらうことが重要です。たとえ仕事を完全に休めない場合でも、「重いものを持たない」「長時間立ち続けない」といった業務上の配慮を会社に求めることで、症状の悪化を防ぐことができます。

また、経済的な理由で仕事を休みにくいという場合は、できるだけ早めに労災の申請を行いましょう。

労災として認定されれば、休業補償給付として給付基礎日額の80%を受けられるため、無理をして働き続けなくても済む可能性があります。

まとめ

疲労骨折は、目に見える事故がなくても立派な「仕事中のケガ」です。

正しい手順で申請を行うことで、労災として補償を受けられる可能性は十分あります。

また、会社に過失がある場合は、損害賠償を請求することもできます。

「疲労骨折くらいで」と無理をしてしまうと、症状が悪化するリスクもありますので、早めの受診と専門家への相談が大切です。

弁護士法人デイライト法律事務所では、労災問題を専門的に扱う人身障害部の弁護士が、相談から事件対応まで一貫してサポートを行っています。

LINE、ZOOM、Meetなどを用いたオンライン対応にも力を入れており、全国どこからでもご相談可能です。

労災事故にお困りの方、社内対応に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。