弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

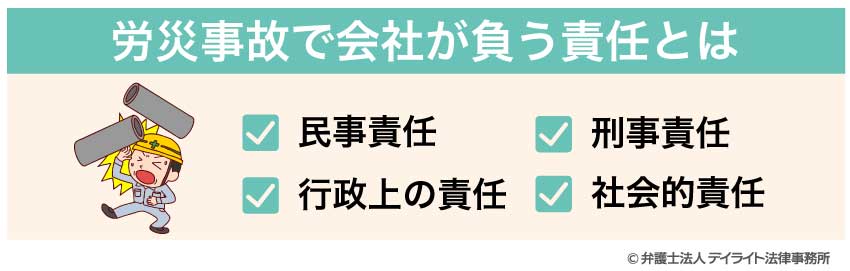

労災事故が発生した場合、会社は民事上の損害賠償責任だけでなく、刑事責任や行政上の処分、社会的な批判といった多方面の責任を負う可能性があります。

労災事故が発生した場合、会社は民事上の損害賠償責任だけでなく、刑事責任や行政上の処分、社会的な批判といった多方面の責任を負う可能性があります。

特に、安全配慮義務を怠っていたと判断されれば、重大な法的リスクにつながりかねません。

本記事では、労災事故における会社の責任を民事・刑事・行政・社会の4つの視点から整理し、それぞれの内容や具体的な罰則、そして防止策までを弁護士がわかりやすく解説します。

「労災事故と会社の責任の関係を知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

労災事故で会社が負う責任とは?

労災事故が発生した場合、会社にはさまざまな責任が生じるおそれがあります。

例えば、会社が安全配慮義務を怠ったことが原因で従業員が負傷した場合には、損害賠償を請求されることもあり得ますし、重大な事故であれば刑事罰を受ける可能性もあります。

また、行政機関からの指導や是正命令が出ることもあり、こうした場合には会社の信用にも大きな影響を及ぼします。

ここからは、労災事故が発生した際に会社が直面する可能性のある4つの責任について、それぞれ詳しく解説していきます。

民事責任

労災事故が起きた際には、従業員から損害賠償を求められることがあります。

ただし、労災が発生したからといって、必ずしも会社が責任を負うわけではありません。

例えば、会社が労働基準法や労働安全衛生法などに基づいて必要な安全対策を講じていた場合や、事故の原因が従業員自身の不注意や外部要因にあると判断された場合には、会社の責任が否定される可能性もあります。

労災事故が発生した際に、会社に民事上の責任が認められるのは、会社が従業員の生命や健康を守るべき義務を怠ったと評価されるときです。

このような場合、会社は損害の賠償責任を負うことになります。

損害賠償の対象となる主な費目は、以下のとおりです。

- 治療費

- 通院交通費

- 付添費用

- 休業損害

- 将来介護費

- 葬儀関係費用

- 慰謝料

特に、精神的苦痛に対する慰謝料などは、労災保険では補償されないため、会社が独自に賠償を求められる点に注意が必要です。

労働事故が起きた際に、会社が民事上の責任を負うケースについては、以下の記事で詳しく解説をしていますので、以下のページをご覧ください。

刑事責任

会社が労働安全衛生法に違反していた場合には、労災事故の有無にかかわらず、刑事罰の対象となることがあります。

労働安全衛生法では、労働者の命と健康を守るために、さまざまな規制や規制に違反した場合の罰則が定められています。

規制に違反した場合の罰則は、以下のとおりです。

- 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金

- 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

- 6ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

- 50万円以下の罰金

例えば、必要な安全設備を設置していなかったケースでは、会社や責任者に対して、労働安全衛生法第119条に基づいて「6ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」が科される可能性があります。

実際に労災事故が起きた場合には、違反の事実が重大性を帯びるため、刑事責任が問われるリスクも高まります。

労働安全衛生法違反となるケースと罰則については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、以下のページをご覧ください。

行政上の責任

労災事故が発生すると、労働基準監督署が会社に対して調査や指導を行うことがあります。

調査の結果、問題があると認められた場合には「是正勧告書」や「指導票」などが交付され、改善措置が求められます。

さらに、悪質なケースや同様の違反が繰り返されている会社では、立ち入り調査が強化されるほか、会社名の講評や事業停止命令の対象となる可能性も否定できません。

行政の対応が会社の運営に及ぼす影響は極めて大きいため、迅速かつ誠実な対応が求められます。

社会的責任

法的な責任を果たしたとしても、会社には「社会的責任」が残ります。

労災事故が報道などを通じて世間に知られると、会社のブランドイメージが大きく損なわれることがあります。

特に、事故後の対応が不十分であったケースや、過去にも同様の問題があったケースでは、取引先や顧客からの信用を一気に失い、業績や採用活動にも影響が出ることが少なくありません。

また、従業員やその家族への誠実な説明や補償が行われなければ、職場環境への不信感が高まり、モチベーションの低下や離職率の上昇といった深刻な問題にもつながります。

近年は会社の社会的責任が重視される風潮が強まっており、会社の信頼性は事故発生後の対応によって大きく左右される時代となっています。

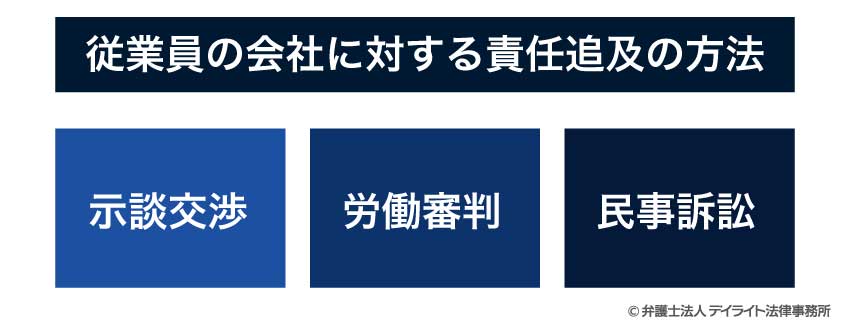

従業員の会社に対する責任追及の方法

労災事故によってケガや病気を負った原因が、会社の安全配慮義務違反などによるものである場合、従業員は会社に対して損害賠償を求めることができます。

ここからは、会社に一定の法的責任があることを前提として、従業員が実際にどのような手段で責任追及を行うことができるのかを解説します。

示談交渉

まず検討すべき手段が、会社との直接交渉による「示談交渉」です。

事故の状況や被害の内容を整理し、会社に対して話し合いで損害賠償や慰謝料の支払いを求めます。

示談交渉は、裁判に比べて時間や費用の負担が少なく、柔軟な合意ができる点が大きなメリットです。

ただし、会社が誠実に対応しない場合や、損害額に大きな争いがある場合には、交渉が難航することもあります。

労働審判

交渉で解決できない場合には、「労働審判」を裁判所に申し立てる方法も有効です。

労働審判は、裁判官と労働審判員で構成される労働審判委員会が、原則3回以内の期日で迅速に結論を出す制度です。

会社側に法令違反があることが明確なケースや、損害の程度が争点になりにくい場合には、通常の訴訟よりもスムーズに問題解決が進む可能性があります。

ただし、事案が複雑で3回以内の期日では十分に審理できないと労働審判委員会が判断した場合には、労働審判手続そのものが打ち切られ、通常の民事訴訟へ移行することになります。

また、労働審判で審判が下された後に、会社または従業員のどちらか一方が「異議申立て」を行えば、その時点で労働審判は効力を失い、自動的に通常の民事訴訟に移行します。

このため、審理の早さというメリットを活かすためには、事前に証拠や主張の準備をしっかり整えておくことが大切です。

民事訴訟

労働審判で納得できる解決に至らなかった場合や、当初から複雑な争点が含まれていると判断されるケースでは、裁判所に対して「民事訴訟」を提起することになります。

民事訴訟では、会社に安全配慮義務違反などの法的責任があるかどうかを、提出された書類や証人尋問といった証拠に基づき、裁判所が法的に判断します。

訴訟は時間と費用がかかる傾向にありますが、その分、法律に基づいた明確で拘束力のある結論を得られるという点が大きなメリットです。

会社との示談や労働審判では納得のいく結果が得られなかった場合でも、訴訟を通じて正当な損害賠償を獲得できる可能性があります。

特に、会社側が過失を否定しているケースや、損害額に争いがある場合には、民事訴訟が有力な手段となるでしょう。

もっとも、訴訟は長期間かかるうえに精神的負担も伴うため、事前に証拠や主張を整理し、戦略的に準備を進めることが重要です。

いずれの手段を選ぶにしても、早い段階で労災に詳しい弁護士に相談し、専門的なアドバイスを得ることが、納得のいく結果につながります。

会社の労災事故の防止対策

労災事故を未然に防ぐためには、会社が主体となって安全対策を計画的・継続的に実施していくことが重要です。

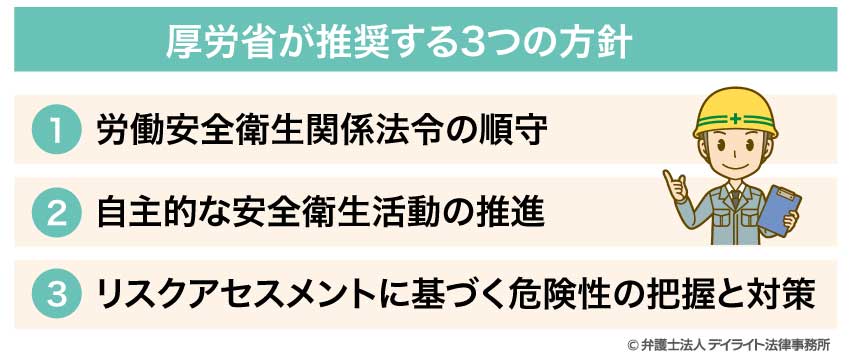

厚生労働省は、労災事故の防止に向けた基本的な考え方として3つの方針を示しており、これに加えて現場レベルでの教育・啓発活動も重要です。

ここでは、会社が実施するべき労災事故防止対策を、厚生労働省の指針と実務上の工夫に分けて解説します。

厚労省が推奨する3つの防止対策

厚生労働省は、労災事故の防止に向けた基本的な考え方として、次の3つの方針を示しています。

1つずつ解説していきます。

①労働安全衛生法などの法令を正しく守る

労災事故の防止において基本となるのは、労働安全衛生法をはじめとする関連法令の順守です。

例えば、一定の業種や規模の事業場では、安全管理者や衛生管理者の選任が義務付けられており、産業医の選任、安全衛生委員会の設置なども必要となります。

また、従業員に対する安全衛生教育も法律上の義務となっており、新入社員や配置転換後の従業員に対しては、業務に応じた適切な指導を行う必要があります。

法令を順守していなかった場合には、労災発生時に会社の責任がより重く問われることになりかねません。

②職場ぐるみで自主的に取り組む体制をつくる

法令を守るだけでなく、職場ごとの実態に即した自主的な取り組みも労災事故防止のために非常に有効です。

例えば、定期的に職場の課題を話し合ったり、ヒヤリ・ハット事例の共有をして注意喚起を行ったりすることが挙げられます。

こうした取り組みにより、現場のリスクを可視化し、従業員一人一人の安全意識を高めることができます。

また、定期的な職場巡視、安全点検の実施、朝礼での声かけなど、日々の地道な活動の積み重ねが、大きな事故の防止につながります。

③リスクアセスメントで危険を見える化する

厚生労働省が積極的に推奨しているのが、「リスクアセスメント」の導入です。

リスクアセスメントとは、作業現場における危険要因を洗い出し、それぞれのリスクの重大性と発生可能性を評価したうえで、優先順位をつけて適切な対策を講じる手法です。

例えば、重量物の運搬作業では腰痛のリスク、可動式機械には巻き込まれ事故のリスク、高所作業では転落リスクなどがあり、それぞれについて予防措置を検討・実施していきます。

また、リスク評価と対策の実行は一度きりで終わるのではなく、PDCA(計画→実行→評価→改善)のサイクルを回し、継続的に見直すことが大切です。

現場で実施すべき防止対策

厚生労働省の示す3本柱とは別に、近年注目されているのがヒューマンエラーへの対策です。

制度や設備が整っていても、最終的にそれを運用するのは「人」であり、人為的ミスによる事故を防ぐ取り組みは不可欠です。

そのためには、一時的な研修ではなく、継続的・実践的な安全教育が求められます。

特に、新入社員や外国人労働者など、作業に不慣れな層に対して丁寧な指導を心がけることが大切です。

労災の会社の責任についてのQ&A

労災事故が起きた際の会社の責任について、よくあるご質問にお答えします。

労災で会社が使用者責任を負う場合とは?

従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合、その雇い主である会社は原則として損害賠償責任(使用者責任)を負います。

従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合、その雇い主である会社は原則として損害賠償責任(使用者責任)を負います。例えば、現場監督の従業員Aが安全確認を怠ったまま部下の従業員Bに危険な作業を指示し、Bが負傷したケースを考えてみましょう。

この場合、Aの行為が過失による不法行為と認められるのであれば、会社は使用者責任を負い、Bに生じた損害を賠償する必要があります。

ただし、会社が日頃から安全教育や監督体制の整備を十分に行っており、適切な管理をしていたと認められる場合には、使用者責任を免れることもあります。

労災の会社の責任に時効はありますか?

労災事故に関して会社に損害賠償を請求する場合も、時効に注意する必要があります。

労災事故に関して会社に損害賠償を請求する場合も、時効に注意する必要があります。その際、法的責任の根拠が「債務不履行責任」か「不法行為責任」かによって、適用される時効期間が異なります。

まず、会社の安全配慮義務違反などの債務不履行に基づく請求では、以下のいずれか早い時期の到来によって、時効が成立します。

- 権利を行使できると知った時から5年

- 権利を行使できる時から20年

次に、使用者責任などの不法行為に基づく請求では、以下のいずれか早い時期の到来によって、時効が成立します。

- 損害及び加害者を知った時から5年

- 権利を行使することができる時から20

これらの時効を過ぎると、損害賠償請求ができなくなるおそれがあるため、事故後はなるべく早く証拠を整理し、弁護士に相談することをおすすめします。

労災に関する時効については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、以下のページをご覧ください。

労災を使うと会社はどうなりますか?

従業員が労災保険を使用しても、会社が直接その費用を負担するわけではありません。

従業員が労災保険を使用しても、会社が直接その費用を負担するわけではありません。労災保険制度は国の公的保険であり、会社があらかじめ納めている保険料により給付が行われます。

ただし、労災事故が発生し、それが保険給付の対象となった場合、一定の条件下で会社の保険料率が上がる「メリット制」が適用される可能性があります。

これは、過去3年間の労災発生状況に応じて、保険料率が増減する仕組みです。

そのため、一部の会社では「労災を使うと保険料が上がるから使わない方がよい」と誤解されているケースが多く見受けられます。

しかし、労災保険を一度使用したからといって、すぐに保険料が上がるわけではありません。

従業員の健康と生活を守るためにも、正当な理由があれば労災保険を適切に利用することが重要です。

労災保険を使った場合のメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説をしていますので、以下のページをご覧ください。

まとめ

労災事故が起きた場合、会社は民事上の損害賠償責任だけでなく、刑事罰や行政処分、さらには社会的信用の失墜といった多方面の責任を問われる可能性があります。

特に、安全配慮義務や労働安全衛生法上の義務に違反していた場合には、深刻な法的リスクが生じることもあります。

一方で、会社側が日頃から労災防止に努めており、事故後も誠実な対応を取っていたことが証明できれば、一定の責任を回避または軽減できる余地もあります。

従業員側も、会社の責任追及を検討する際は、法的根拠や時効、証拠の収集などを十分に踏まえた上で判断することが重要です。

労災問題は、会社と従業員の両者にとって非常にセンシティブな問題であり、対応を誤るとトラブルが長期化するおそれもあります。

早期の段階で法的な観点からのアドバイスを受けることで、円滑な解決につながるケースも少なくありません。

弁護士法人デイライト法律事務所では、労災問題を専門的に扱う人身障害部の弁護士が、相談から事件対応まで一貫してサポートを行っています。

LINE、ZOOM、Meetなどを用いたオンライン対応にも力を入れており、全国どこからでもご相談可能です。

労災事故にお困りの方、社内対応に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。