弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

安全配慮義務違反とは、会社が従業員の健康や安全にきちんと配慮せず、その結果として怪我や事故などの被害が起きた場合に問われる法的責任のことです。

例えば、危険な作業環境で適切な対策をしないまま業務を続けさせて事故が起きたケースなどでは、安全配慮義務違反に該当する可能性があります。

こうした場合、従業員は会社に対して損害賠償を求めることができます。

しかし、実際に訴えるには証拠の収集を含めた段階的な対応が必要となります。

この記事では、安全配慮義務違反の基本的な考え方から、違反が認められた実際の裁判例、会社側・従業員側それぞれがとるべき対応策などについて、詳しく解説をしていきます。

安全配慮義務違反についての知識を深めたいという方は、ぜひ参考にしてください。

目次

安全配慮義務違反とは?

安全配慮義務とは、会社が従業員の生命、身体、健康を守るために必要な配慮をする義務のことをいいます。

例えば、長時間労働の放置、危険な設備への対策不足、保護具やマニュアルの不備、未研修の従業員に危険作業を任せるといった行為は、「安全配慮義務違反」にあたる可能性があります。

会社が職場環境の問題を放置し、必要な対策を怠ったと判断されると、損害賠償の責任を問われる可能性があります。

また、安全配慮義務違反の程度が重大なケースでは、民事上の責任を負うだけでなく、場合によっては刑事責任や行政処分の対象になることもあります。

安全配慮義務をおろそかにすることは、法的なリスクはもちろん、会社の信用を大きく損なうことにもつながります。

安全配慮義務とは?

安全配慮義務は、労働契約法第5条に明記されています。

この条文が意味するのは、会社は従業員に対して「安全で健康的に働ける環境を整える責任がある」ということです。

近年では、配慮すべき対象は身体の安全だけでなく、精神的な健康にも広がっており、職場全体の環境づくりが求められるようになっています。

この義務は、従業員が問題を申告したかどうかに関係なく、会社が自ら状況を把握し、必要な対応を取ることが前提です。

そのため、「知らなかった」「申し出がなかった」という言い訳は通用しません。

会社には、日常的に職場や従業員の様子を観察し、異変があれば速やかに対処する姿勢が求められています。

安全配慮義務の違反事例

ここでは、安全配慮義務違反が認められた具体的な事例を紹介します。

実際の裁判例をもとに、どのような行為や対応が「安全配慮義務違反」と判断されるのかを解説します。

熱中症に関する安全配慮義務違反

猛暑が続く近年、職場における熱中症対策の重要性が増しています。

特に屋外作業や高温環境下での業務では、従業員の体調管理や作業環境への配慮が欠かせません。

以下の裁判例は、会社が一定の対策を講じていたにもかかわらず、それが不十分だったとして法的責任を問われたケースです。

| 福岡地方裁判所小倉支部令和6年2月13日判決 | |

|---|---|

| 事例の内容 | 船舶の修理会社に勤務する30代の男性社員が、サウジアラビアで浚渫船の補修作業に従事していたところ、熱中症を発症して死亡した事例。 |

| 義務違反の内容 | 冷房の効いた休憩室や水分・塩分補給の準備、休憩時間の確保など一定の措置はとっていたものの、WBGT(暑さ指数)や湿度の確認がなされておらず、従業員の体調変化に対する巡視や声かけといった健康状態の把握も不十分だった。 |

| 損害賠償の金額 | 約4800万円の支払いを命じる判決 |

この裁判例は、形式的な対策だけでは会社の責任を免れないことを示しています。

安全配慮義務を果たすためには、現場の状況に応じた実効性のある対応が求められます。

WBGTの管理や、従業員の健康状態の把握などを怠らないことが、会社のリスク回避につながります。

法改正による熱中症対策の強化(2025年6月1日施行)

2025年6月1日より、以下のような熱中症対策が義務化されました。

WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施することが見込まれる作業が対象となります。

WBGTとは、気温、湿度、輻射熱の3つの要素を取り入れた熱中症予防のために使用される暑さの指数です。

義務化される内容は以下のとおりです。

熱中症の自覚がある従業員やそのような従業員を見つけた人が、それを報告するための体制整備、及び、関係作業者への周知が義務付けられます。

上記した義務の対象となる作業をする場合、以下の事柄について実施手順を定め、周知する必要があります。

- 当該作業からの離脱

- 身体の冷却

- 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること

- その他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置

上記の義務に違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰が設けられています。

長時間労働に関する安全配慮義務違反

日本では長時間労働による健康被害が深刻な社会問題となっており、過労死や自殺に関する裁判も後を絶ちません。

以下の裁判例は、いわゆる「電通事件」といわれる事件です。

この事例は、過労に対する安全配慮義務を求めた最初の事例とも言われています。

| 最高裁平成12年3月24日判決 | |

|---|---|

| 事例の内容 | 大手広告代理店に勤務していた新入社員が、月100時間超の残業を続けた結果、うつ病を発症して自殺した事例。業務量が非常に多く、徹夜勤務も常態化していた。 |

| 義務違反の内容 | 会社は、従業員の長時間労働の実態を把握しながらも、業務量の調整や健康管理上の配慮を怠っていた。上司も新入社員が徹夜勤務をしている状況や健康悪化に気づいていたにもかかわらず、実効的な対策を講じなかった。 |

| 損害賠償の金額 | 会社と遺族との間で、1億6800万円の支払いを内容とする和解が成立 |

この事件をきっかけに、会社における働き方改革やメンタルヘルス対策の重要性が広く認識されるようになりました。

会社には、労働時間の管理体制を整え、定期的な面談やメンタルヘルス対策を講じるなど、従業員の健康に配慮した職場環境づくりをすることが求められています。

このような取り組みを怠れば、安全配慮義務違反として重大な法的責任を問われる可能性があります。

メンタルヘルスの安全配慮義務違反

近年、職場におけるメンタルヘルスへの配慮の重要性が高まっています。

過重労働や人間関係のストレスにより、精神疾患を発症するケースも珍しくありません。

以下の裁判例は、長時間労働と上司のパワハラが原因で精神疾患を発症し、会社と上司の双方に損害賠償が命じられたケースです。

| 長崎地方裁判所平成30年12月7日判決 | |

|---|---|

| 事例の内容 | 広告制作業務に従事していた従業員が、長時間労働や上司のパワハラにより適応障害を発症し、休職を余儀なくされた事例。 |

| 義務違反の内容 | 従業員に過度な業務を課し長時間労働を強いたうえに、上司による継続的な叱責等(パワハラ)によって精神的に追い込まれていたことを把握していたにも関わらず、是正措置を講じなかった |

| 損害賠償の金額 | 約1100万円の支払いを命じる判決 |

この裁判例は、従業員のメンタルヘルスに対する会社の対応が不十分であった場合、安全配慮義務違反として損害賠償責任が生じうることを明確にしています。

特にパワハラなどの精神的圧力と長時間労働が重なった場合、会社には早期の介入と職場環境の改善が求められます。

ハラスメントの安全配慮義務違反

妊娠や出産に関する場面でも、会社には適切な対応が求められます。

特に、妊婦への業務配慮を怠ったり、不適切な言動を繰り返したりすることは、安全配慮義務違反として法的責任を問われる可能性があります。

以下の裁判例は、実際に妊娠をめぐるハラスメントが問題とされ、会社側に賠償命令が下されたケースです。

| 福岡地方裁判所小倉支部平成28年4月19日判決 | |

|---|---|

| 事例の内容 | 介護施設に勤務する女性従業員が妊娠を報告し、重い物を持てないなどの理由で業務軽減を申し出たが、所長が不適切な発言を繰り返し、会社も具体的な措置を取らないまま放置した結果、精神的苦痛を受け休職に至った事例。 |

| 義務違反の内容 | 所長による「妊婦として扱うつもりはない」「万が一何かあっても自分は働きますちゅう覚悟があるのか、最悪ね。だって働くちゅう以上、そのリスクが伴うんやけえ」といった業務指導としての範囲を超えた発言。会社も妊娠報告から約4ヶ月間、業務軽減などの具体的措置を講じておらず、妊婦の健康への配慮を怠った。 |

| 損害賠償の金額 | 慰謝料など計35万円の支払いを命じる判決 |

この裁判例は、職場における妊婦への対応が不十分だった場合、会社が安全配慮義務違反として責任を負うことを明確に示したものです。

妊娠中の従業員に対しては、体調や業務内容に十分な配慮をし、不適切な発言を避けるとともに、速やかに具体的な対応を講じることが求められます。

会社としては、妊娠・出産を理由とするトラブルを未然に防ぐための体制づくりが重要です。

安全配慮義務に違反した会社のペナルティ

従業員の生命や健康に配慮する「安全配慮義務」は、すべての会社が負うべき基本的な法的責任です。

これに違反した場合、会社にはさまざまなペナルティが課されるおそれがあります。

ここでは、刑事・行政・民事・社会的信用の4つの側面から、それぞれどのような責任を問われるのかを解説します。

刑事上の責任

安全配慮義務違反によって従業員が重大な事故や死亡に至った場合、会社の経営層や現場責任者が刑事責任を問われることがあります。

「業務上過失致死傷罪」(刑法第211条)が適用されると、最大で「5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」が科されるおそれがあります。

また、労働安全衛生法違反がある場合、会社やその代表者に「6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科されることもあります。

過重労働の放置や職場環境の不備が原因で事故が発生した場合などでは、労働安全衛生法違反を問われるおそれが高まります。

労働安全衛生法違反となるケースと罰則については、以下の記事でも詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

行政上の責任

労働基準監督署は、法令違反が認められる場合には、是正勧告を行います。

また、法令違反の可能性がある場合には、指導が行われます。

是正勧告に従わない場合や、違反内容が悪質の場合には、より強い行政処分が課される可能性があります。

最悪の場合には、労働安全衛生法に基づいて、特定の作業や機械設備の使用を停止するよう求める行政処分が科されることもあります。

これらの行政措置は、会社の経営や信用に重大な影響を及ぼすため、行政上の責任についても軽視することはできません。

民事上の責任

安全配慮義務に違反した会社は、民事上の損害賠償責任を負うことになります。この責任には、主に3つの法的根拠があります。

1つ目は、民法第415条に基づく債務不履行責任です。

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

これまで説明してきたとおり、使用者(会社)は、労働契約に基づいて、従業員の生命や身体の安全を守るべき義務(安全配慮義務)を負っています。

これを怠った場合には、契約違反として、損害賠償責任を問われることとなります。

2つ目は、民法第709条に基づく請求です。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

安全配慮義務違反があった場合には、会社自体が不法行為を行ったとも評価できます。

したがって、不法行為に基づく損害賠償請求も可能です。

3つ目は、民法第715条に基づく使用者責任です。

これは、従業員が職務の執行に関連して第三者に違法行為を行った場合は、使用者である会社もその損害を賠償しなければならないという規定です。

例えば、上司によるパワーハラスメントやいじめ、暴言、嫌がらせなどが原因で部下が心身に被害を受けた場合、たとえ会社が直接加害行為を行っていなかったとしても、加害者を使用している立場として、会社にも損害賠償責任が生じることになります。

709条に基づく請求との違いについて、709条は会社自体が行った不法行為責任を追求するものですが、715条は従業員等が行った不法行為責任について会社にも使用者としての責任を負わせるというものです。

これらの責任は重複して適用されることもあります。

会社としては、従業員の心身の健康状態に継続的に配慮し、問題の兆候を見逃さない仕組みを整備することが、安全配慮義務を果たすうえで不可欠です。

引用:民法|e−GOV法令検索

安全配慮義務違反による損害賠償の相場

損害賠償額は、違反の態様や被害者の損害の内容・程度により大きく異なるため、一概に言うことはできません。

しかし、重大な怪我によって後遺症が残った場合には、損害賠償金として数百万円から数千万円が認められるケースも珍しくありません。

また、過労死や自殺に至った場合には、1億円を超える賠償額が認められた例もあります。

具体的に請求できる損害項目としては、以下のような項目があります。

- 治療費

- 通院交通費

- 休業損害

- 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)

- 逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)

- 通院・入院付き添い費用

- 入院雑費

- 装具・器具費用

- 葬儀費用

- 将来介護費用

- 家屋・車両改造費用 など

- 社会的信用の失墜

安全配慮義務違反が表面化すると、会社の社会的信用に深刻なダメージを与えるおそれがあります。

例えば、労働基準監督署が是正勧告を公表した場合、その内容は報道機関に取り上げられ、会社名や労働環境の問題点が広く知れ渡ることになります。

その結果、取引先や顧客からの信頼が低下し、契約の見直しや取引停止といった事態に発展することもあります。

また、インターネットやSNS上で情報が拡散されると、会社のイメージは短期間で著しく悪化します。

これに加えて、採用活動にも影響が出やすく、優秀な人材が応募を避けたり、内定辞退が相次いだりするケースもあります。

こうした目に見えない損害は、直接的な損害賠償以上に長期的な経営リスクをもたらすため、会社としては未然の対応と危機管理体制の整備が極めて重要です。

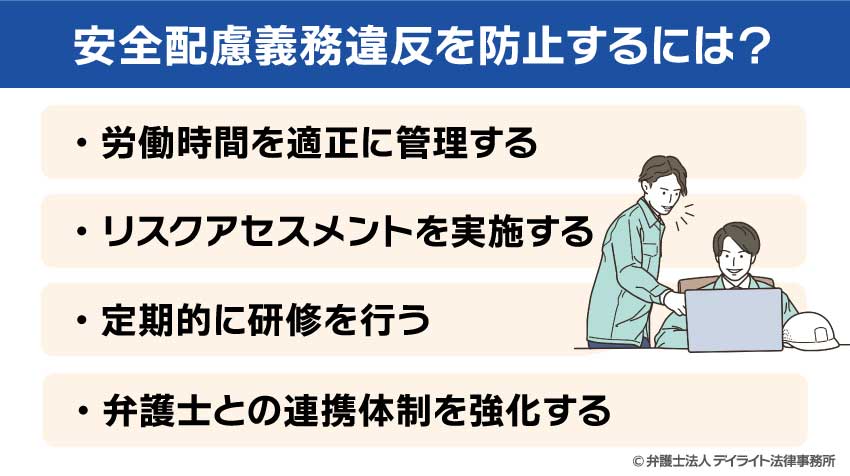

安全配慮義務違反を防止するには?

安全配慮義務違反は、会社にとって法的リスクだけでなく、社会的信用の失墜や人材の流出など、経営全体に深刻な影響を及ぼしかねません。

こうしたリスクを未然に防ぐためには、日々の労務管理体制や組織のあり方を見直す必要があります。

安全配慮義務をしっかりと果たすために、会社が取り組むべき対策としては、次のようなものがあります。

- 労働時間を適正に管理する

- リスクアセスメントを実施する

- 定期的に研修を行う

- 弁護士との連携体制を強化する

それぞれの対策について、詳しく解説をしていきます。

労働時間を適正に管理する

従業員の健康を守るためには、まず長時間労働を防ぐことが重要です。

慢性的な残業や休日出勤は、心身の健康に悪影響を及ぼします。

特に、メンタルヘルスの不調は表面化しにくいため、会社は労働時間の把握と併せて、従業員の健康状態にも注意を払い、早期対応する体制を整えることが求められます。

勤務時間の管理には、タイムカードやPCのログなど客観的な記録を活用し、労働時間の可視化を徹底しましょう。

また、36協定の範囲内での残業時間の管理、過重労働が見られた場合の産業医との面談、長時間労働に関する社内基準の整備なども重要です。

リスクアセスメントを実施する

業務に内在するリスクをあらかじめ把握し、危険を予防する体制を整えることも重要です。

厚生労働省も、労災防止の観点から、あらゆる業種での「リスクアセスメント」の導入を推奨しています。

例えば、重量物の運搬作業、薬品・化学物質の取り扱い、高所作業、暑熱環境下での作業、あるいはIT業界であれば長時間のデスクワークや納期に伴うストレスなど、業務ごとにリスクの種類は異なります。

こうした危険因子を洗い出し、業務工程の見直しや人員配置の最適化、安全衛生マニュアルの整備などを行うことが大切です。

定期的に研修を行う

安全配慮義務を社内に根付かせるには、経営層から現場の従業員まで、一人ひとりの意識向上が必要です。

そのためには、定期的な研修によって知識と理解を深めることが欠かせません。

特に、パワーハラスメントやメンタルヘルス対応、過重労働のリスクについては、管理職が適切な判断と行動ができるよう、最新の法改正や裁判例を踏まえた内容の教育が重要です。

研修は、年に1回の形式的な実施ではなく、実務と結びついた実践的な内容とし、一方通行の座学ではなく、事例を交えた参加型の内容にすることが望ましいでしょう。

また、研修記録を保管しておくと、後々のトラブル時に会社側の対応を裏付ける重要な証拠となります。

弁護士との連携体制を強化する

労務トラブルの多くは、初動対応の誤りや法令理解の不備によって悪化する傾向があります。

こうしたリスクを回避するには、労働問題に詳しい弁護士との連携が非常に効果的です。

顧問弁護士と連携し、社内規程の整備、ハラスメントや労災の対応フロー、問題発生時の調査手続などについて、日頃から法的アドバイスを得ておくことで、会社の対応は格段に安定します。

また、トラブルが起きてからではなく、起きる前から備える「予防法務」の観点が、安全配慮義務を果たすうえでの鍵となります。

組織としての信頼性を高める意味でも、弁護士との連携体制の強化は、重要な経営戦略の一環といえます。

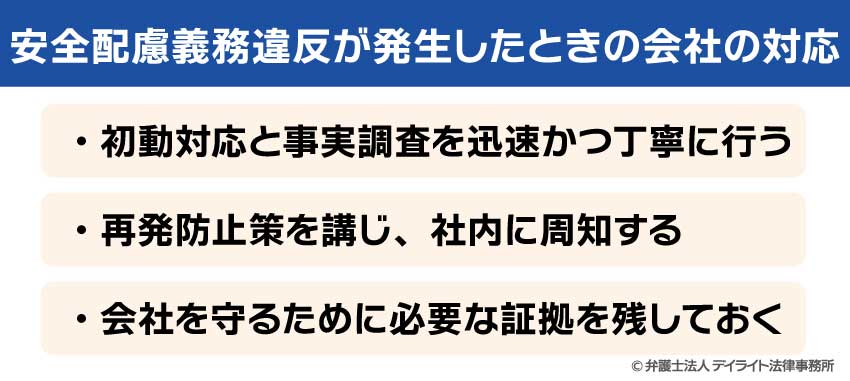

安全配慮義務違反が発生したときの会社の対応

安全配慮義務に違反した疑いがある場合には、被害拡大や法的責任を避け、会社の信頼を守るためにも、早期かつ誠実な対応が欠かせません。

ここでは、問題が発生した際に会社がとるべき具体的な対応策を、ステップごとに解説します。

初動対応と事実調査を迅速かつ丁寧に行う

まず、問題が明らかになった段階で迅速な初動対応を行うことが大切です。

被害を受けた従業員がいる場合には、その方の心身の安全確保と必要な休養や治療の手配を最優先にします。

そのうえで、正確な事実関係を把握するために社内調査を開始しましょう。

当事者や関係者への聞き取り、業務日誌、メール、監視カメラの映像など、できる限り客観的な資料を収集し、調査結果の偏りがないよう配慮します。

調査は、社内の法務部門やコンプライアンス部門、または外部の弁護士などと連携し、公正性を保つことが重要です。

再発防止策を講じ、社内に周知する

調査を通じて判明した課題に対し、再発防止のための具体的な施策を検討・実施します。

例えば、長時間労働や上司からの不適切な指導が原因であれば、労働時間の管理体制の見直しや研修の実施などが求められます。

策定した防止策については、就業規則の整備や社内研修を通じて全従業員に周知するよう心がけましょう。

会社を守るために必要な証拠を残しておく

従業員から損害賠償請求を受けた際、会社が「適切な配慮をしていた」と主張するためには、それを裏付ける客観的な証拠が不可欠です。

集めるべき主な証拠については、以下の表をご覧ください。

- タイムカード

- 勤怠管理システムの記録

- 労働時間の集計表

- 業務日報

- 作業指示書

- 業務命令が記載されたメール

- 健康診断の実施記録

- ストレスチェック結果

- 産業医の意見書、面談記録

- 安全衛生教育の実施記録

- 研修の出席名簿

- 研修資料

- 社内ヒアリングメモ

- 対応経過報告書

- 社内通達

- 就業規則の改定履歴

- 改善措置の社内周知記録

- 弁護士や産業医との連携記録

- 外部研修への参加記録など

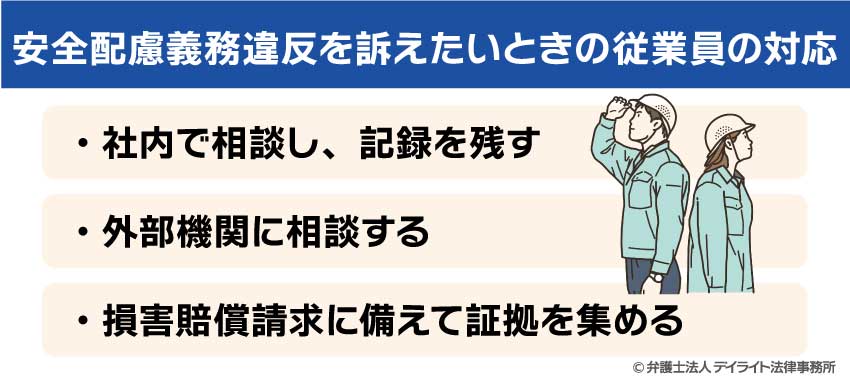

安全配慮義務違反を訴えたいときの従業員の対応

職場での長時間労働、パワハラ、過重なノルマなどが原因で心身の不調をきたした場合、会社の安全配慮義務違反を理由に損害賠償請求を検討する方も少なくありません。

もっとも、実際に法的手段に進むには、感情だけで動くのではなく、事実関係を整理しながら慎重に対応していくことが求められます。

ここからは、会社の安全配慮義務違反が疑われる場合に、従業員が踏むべき基本的なステップについて、わかりやすく解説します。

社内で相談し、記録を残す

まずは、会社の人事部やコンプライアンス窓口、直属の上司などに対して、現在の勤務状況や心身の不調について相談しましょう。

社内対応が適切に行われた場合、訴訟を行わなくても解決につながる可能性もあります。

併せて重要なのが、当時の状況を客観的に記録として残すことです。

後に会社の対応の適否を問う場面では、当事者の記憶だけでは不十分な場合があります。

例えば、労働時間の実態、不調を訴えた時期、上司からの指示内容などを日々記録しておくことで、安全配慮義務違反の立証に役立つ可能性があります。

外部機関に相談する

社内での相談だけでは問題が解決しない、あるいは会社に話しづらい事情がある場合は、外部機関への相談を検討しましょう。

例えば、労働基準監督署では、違法な長時間労働や安全衛生上の問題について調査や指導を行うことがあり、会社に是正を促す力を持っています。

また、弁護士に相談することで、損害賠償請求の見通しや準備すべき証拠、進め方について具体的な助言が得られます。

問題を一人で抱え込むのは得策ではありません。

少しでも不安や疑問を感じたら、早めに専門家に相談することで、リスクを最小限に抑えながら適切に対応を進められる可能性が高まります。

損害賠償請求に備えて証拠を集める

会社に損害賠償請求を行うためには、「会社が安全配慮義務を怠ったこと」と「その結果として損害が生じたこと」を従業員側で証明する必要があります。

証拠が不十分だと請求が認められないこともあるため、証拠の収集は非常に重要です。

集めるべき主な証拠については、以下の表をご覧ください。

- 事故発生時の報告書

- 事故現場の写真

- 労働者死傷病報告書

- 療養補償給付などの請求書

- 事故の目撃者の証言メモ

- タイムカード

- 勤怠表

- 災害調査復命書

- 労働者死傷病報告書

- 作業マニュアル

- 作業指示書

- 業務日報

- 安全教育記録

- 設備の点検記録

- メール

- 録音データ

- 刑事記録

- 社内相談記録など

- 医師の診断書

- 診療報酬明細

- 診療録(カルテ)

- 通院交通費の記録

- 給与明細

- 源泉徴収票

- 後遺障害診断書

- 後遺障害等級の決定通知書

- 通院日数のメモなど

安全配慮義務の相談窓口

「会社に安全配慮義務違反があるのではないか」と疑問を感じたとき、一人で抱え込むのではなく、早めに専門の相談機関へアクセスすることが大切です。

ここでは、安全配慮義務に関する問題を相談できる代表的な窓口をご紹介します。

総合労働相談コーナー

総合労働相談コーナーでは、労働条件や職場のトラブルをはじめとする労働問題全般にワンストップで対応しています。

予約不要で相談できる場合が多く、安全配慮義務に関連する幅広い問題について、労働問題に詳しい相談員に話を聞いてもらうことができます。

また、状況に応じて他の相談窓口への案内も行ってくれますので、「まずどこに相談すべきか迷っている」ときにおすすめの相談窓口です。

労働基準監督署

労働基準監督署は、労働基準法や労働安全衛生法の遵守状況を監督・指導する行政機関です。

法令違反が疑われる場合には、会社への立ち入り調査や是正勧告など、強い権限をもって対応します。

そのため、会社の法令違反が疑われ、公的な調査や是正勧告をしてもらいたい場合におすすめの相談窓口です。

労災問題に強い弁護士

安全配慮義務に関する法的手続を進める際には、法律上の主張や証拠の整理、交渉・訴訟対応など、専門的な知見が必要となります。

そのため、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を検討している場合は、労働問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

早い段階で弁護士に相談することで、どのような証拠を残すべきか、請求の見込みがあるかといった判断材料を得ることができ、今後の対応方針を冷静に検討できるようになります。

労災問題を弁護士に相談するメリットについては、以下の記事で詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

安全配慮義務違反のよくあるQ&A

安全配慮義務違反について、よくあるご質問にお答えします。

安全配慮義務違反に時効はありますか?

安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求には「時効」があります。

安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求には「時効」があります。具体的には、債務不履行に基づく損害賠償請求の時効は、次のいずれか早い時点で成立します。

2号 権利を行使することができる時から10年

時効を過ぎると請求が認められなくなるおそれがあるため、少しでも請求を検討している方は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。

安全配慮義務違反で役員も訴えられる?

一般的に、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求は「会社」に対して行われます。

一般的に、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求は「会社」に対して行われます。なぜなら、安全配慮義務は労働契約上、使用者である会社に課される法的義務だからです。

しかし、会社の役員が自ら直接的に違法な行為(執拗なパワハラ、長時間労働の命令など)を行っていた場合には、会社とは別に、その役員個人に対しても不法行為責任を問われることがあります。

まとめ

本記事では、安全配慮義務違反に関する基本的な考え方から、違反が疑われる場面での具体的な対応方法まで幅広く解説してきました。

安全配慮義務は、会社と従業員の信頼関係を支える重要なルールのひとつです。

そのため、会社側・従業員側のどちらにとっても、安全配慮義務違反について正しく理解することが、トラブルの予防や円満な解決への第一歩になります。

安全配慮義務違反に関して不明点等がある場合には、弁護士に相談することで適切な対応を行える可能性が高まります。

弁護士法人デイライト法律事務所では、労災問題を多く取り扱う人身障害部の弁護士が相談から受任後の事件処理を行っています。

オンライン相談(LINE、ZOOM、Meetなど)により、全国対応も可能ですので、お困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。