弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

通勤中の転倒によるケガは、労災保険の対象となる可能性があります。

通勤中の転倒によるケガは、労災保険の対象となる可能性があります。

駅の階段で足を滑らせた、自転車通勤中に転倒したといった通勤中の事故は、「通勤災害」として労災が認められるケースが多くあります。

ただし、すべてのケースが自動的に労災として認められるわけではなく、「通勤ルート上かどうか」「私的な寄り道があったか」など、細かな状況が判断のポイントになります。

この記事では、「通勤中の転倒で労災は使えるのか?」という疑問に対して、弁護士の視点から具体例を交えながらわかりやすく解説します。

労災申請の流れや必要書類、よくある注意点も紹介していますので、通勤中に転倒して「これは労災になるのかな?」と不安に感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

通勤中に転倒してケガをしたら労災?

通勤中に転倒してケガをした場合、「これは労災になるのだろうか?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、通勤中の転倒によるケガであっても、一定の条件を満たせば「通勤災害」として労災保険の対象になります。

ただし、労災に該当するかどうかは、転倒した場所や通勤ルートなど、具体的な状況に応じて判断されます。

通勤災害とは

労災保険では、仕事中の事故だけでなく、通勤中の事故も一定の条件を満たせば補償の対象となります。

これがいわゆる「通勤災害」です。

例えば、以下のようなケースは、通勤災害として労災保険が適用される可能性があります。

- 自宅から職場へ向かう途中で転倒してケガをした

- 仕事を終えて帰宅する途中で駅の階段から転落してケガをした

ただし、通勤中に私的な用事でルートを外れたりした場合は、それ以降の移動は原則として「通勤」とは認められず、労災の対象外となるおそれがあります。

そのため、「どこで・なぜ・どのように転倒したのか」が、労災認定を受けられるかどうかの重要な判断材料になります。

業務災害との違いとは?

通勤災害とよく混同されやすいのが「業務災害」です。

業務災害とは、従業員が仕事をしている最中や、業務命令に基づいて行動している最中に起きた事故を指します。

通勤災害と業務災害は、どちらも労災保険の対象になりますが、それぞれで認定の基準が異なります。

| 通勤災害 | 業務災害 | |

|---|---|---|

| 発生場所 | 通勤経路上 | 職場など仕事に関連する場所 |

| 対象行動 | 通勤のための移動 | 仕事中の行動 |

| 認定基準 | 通勤の合理性 | 業務起因性、業務遂行性 |

| 代表例 | 通勤途中で路上に転倒して骨折 | 工場での作業中に機械で指を切断 |

このように、通勤災害では「通勤経路や手段の合理性」が、業務災害では「仕事との関係性」が判断のポイントになります。

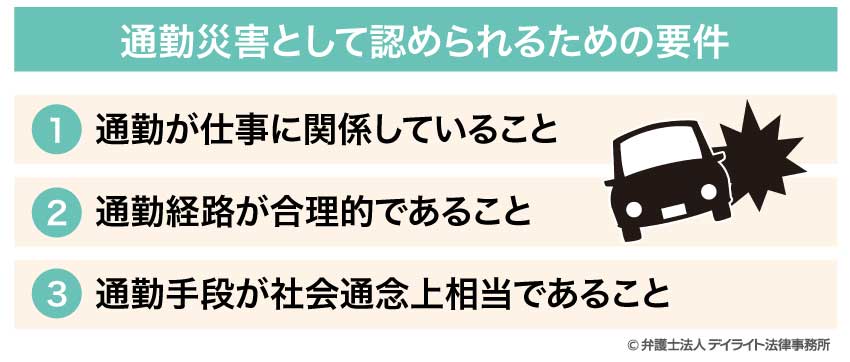

通勤災害として認められるための要件

通勤災害として認められるためには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

①通勤が仕事に関係していること

通勤災害における「通勤」とは、従業員が仕事をするために行う移動のことを指します。

具体的には、以下の①②③のいずれかの移動であることが求められます。

- ① 自宅と勤務先の間の往復

- ② 職場から別の職場への移動

A営業所で勤務が終了したあと、B営業所に移動するケースなど - ③ 単身赴任先の住居と帰省先との往復(帰省先から赴任先に通勤することが距離的に困難なこと等の条件を満たす必要があります)

一方で、友人宅への訪問やレジャー目的の移動など、仕事に無関係な移動は通勤とは認められず、労災の対象外となります。

②通勤経路が合理的であること

通勤中の転倒が労災と認められるには、「合理的な通勤経路」を通っていたことが必要です。

「合理的な経路」とは、日常的に使用しているルートや、通勤のために通常利用できるルートのことです。

ただし、たとえ合理的な経路を通っていても、その途中で私的な用事のために寄り道をした場合や、ルートを外れた場合には、それ以降の移動は「通勤」とは認められず、労災の対象外になるおそれがあります。

なお、日用品の購入、通院、保育園の送迎など、日常生活に必要な範囲の寄り道を行った場合は、その後の移動も原則として「通勤」として扱われます。

③通勤手段が社会通念上相当であること

最後に、通勤の手段が「社会通念上妥当」であることも重要です。

徒歩、自転車、電車、バス、バイク、車など一般的に用いられる手段で通勤していた場合は、原則として問題ありません。

一方で、スケートボードやキックボードなど通常使用されない手段で通勤していた場合は、合理的な通勤手段とは認められず、労災の対象とならない可能性があります。

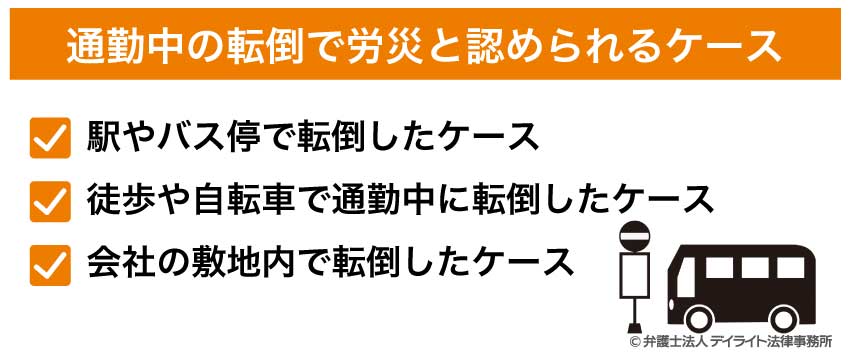

通勤中の転倒で労災と認められるケース

通勤中に転倒してケガをした場合でも、すべてが労災として認められるわけではありません。

大切なのは、その事故が労災保険上の「通勤災害」に該当するかどうかです。

ここでは、労災と認められやすいケースについて、わかりやすく解説します。

駅やバス停で転倒したケース

例えば、自宅から職場へ向かう途中で駅の階段を上っているときに足を滑らせて転倒した、あるいはバスを降りた直後に段差に気づかず転倒したといったケースです。

これらは、通勤のために普段利用している交通機関を使っている場面で発生した事故であるため、通勤災害と認められる可能性が高いといえます。

特に、転倒した場所が公共の交通機関の構内やその周辺である場合には、労災の認定において「合理的な経路上の事故」として評価されやすくなります。

特に、事故の発生時刻が始業前や終業後の通勤時間帯である場合、通勤中であったことの証明にもつながります。

徒歩や自転車で通勤中に転倒したケース

歩いて会社に向かっている途中で濡れた路面に足を取られて転倒した場合や、自転車で通勤中に段差にタイヤを取られて転倒した場合なども、労災が認められやすい例です。

判断にあたって重要となるのは、使用していた経路が日常的に利用される合理的な通勤ルートであり、特別に危険な場所でなかったことです。

会社の敷地内で転倒したケース

出社時に会社の駐輪場で滑って転倒した、あるいは玄関前の階段でつまずいてケガをした場合も、通勤災害として労災保険が適用される可能性があります。

就業時間前であっても、すでに会社に到着しており、出勤の準備や通常の動線上での事故であれば「通勤の延長線上にある行動」と評価されるためです。

このように、通勤災害として認定されるかどうかは、「仕事に向かうための合理的な経路・手段であったか」「通勤中と認められる状況か」が重要なポイントになります。

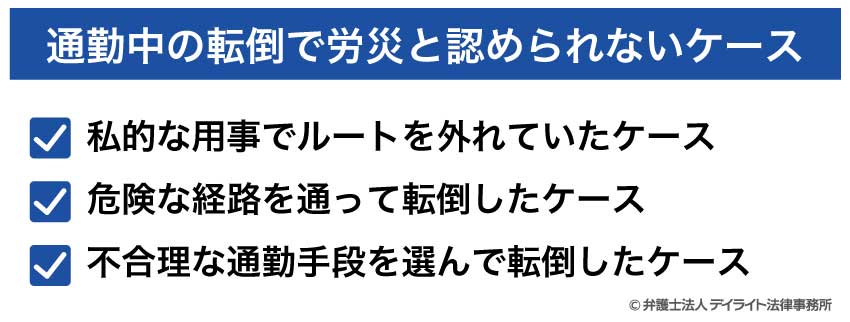

通勤中の転倒で労災と認められないケース

一方で、通勤中に転倒しても、労災と認められないケースも存在します。

ここからは、通勤災害に該当しないと判断されやすいケースについて、具体例を挙げつつわかりやすく解説します。

私的な用事でルートを外れていたケース

例えば、通勤途中にカフェや飲食店などに立ち寄り、その途中で転倒した場合は注意が必要です。

こういった寄り道が「私的な逸脱」とみなされると、それ以降の移動は原則として「通勤」とは認められず、労災保険の対象外となる可能性があります。

ただし、すべての寄り道が直ちに「通勤ではない」と判断されるわけではありません。

例えば、日用品の購入や子どもの送迎、通院など、日常生活に必要な範囲での寄り道については、その後の移動も通勤として扱われます。

危険な経路を通って転倒したケース

通勤中の転倒事故であっても、著しく危険または不適切とされる経路を通っていた場合は、通勤災害と認められない可能性があります。

例えば、通行禁止の私有地を無断で通行していた、照明がなく視界の悪い夜道を選んだ、工事中で足場の悪い道をあえて通ったといったケースでは、「合理的な経路」とはいえないと判断される可能性があります。

一般的に使用されていない危険な経路を通っていたと評価されると、その移動全体が通勤と認められず、転倒事故についても労災保険の適用対象から外れる可能性があります。

とはいえ、「危険な経路」とされるかどうかは、通勤の必要性や他に選択肢があったかなど、個別の事情によって異なるため、最終的には労働基準監督署によって判断されます。

不合理な通勤手段を選んで転倒したケース

スケートボードやキックボードといった、一般的に通勤手段として用いられない交通手段で通勤し、転倒した場合も注意が必要です。

このような場合には、通勤としての「社会通念上の妥当性」が否定され、通勤災害と認められないことがあります。

通勤災害として認定されるためには、使用した通勤手段が公共性や安全性に優れており、一般的な従業員が使用する手段であることが前提とされます。

ただし、この判断も事案ごとの事情によって異なるため、疑問がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。

通勤中の転倒で労災が認められた場合の補償内容

通勤中に転倒してケガをした場合、それが「通勤災害」として労災に認定されれば、労災保険からさまざまな補償を受けることができます。

ここからは、通勤災害によって受けられる主な給付の内容について解説していきます。

治療費が補償される「療養給付」

労災保険において、最も基本的な給付が「療養給付」です。

これは、通勤中の転倒によるケガについて、診察・治療・手術・投薬・入院などにかかる医療費を労災保険が全額負担してくれる制度です。

原則として、労災指定病院を受診すれば、窓口での自己負担は不要です。

指定外の医療機関を受診した場合でも、医療費をいったん自己負担した上で、後日「療養費用の支給請求」を行うことで払い戻しを受けることができます。

また、通院にかかった交通費についても、必要性が認められる場合には補償対象になります。

なお、交通費についての払い戻しを受ける場合も、療養費用の支給請求を行う必要があります。

仕事を休んだ場合の「休業給付」

通勤災害によりケガをして仕事を休まざるを得ない場合には、「休業給付」を受けることができます。

これは、労災による負傷や疾病のために労働ができず、賃金が支払われない期間に、1日あたり「給付基礎日額の60%」が労災保険から支払われる制度です。

さらに、別途「休業特別支給金」として20%が上乗せされるため、合計で給付基礎日額の80%が補償される仕組みです。

この「給付基礎日額」は、原則として事故直前3ヶ月間の平均賃金を日額に換算したものです。

ただし、休業給付は「4日目以降」が対象であり、最初の3日間(待機期間)は補償の対象外となります。

休業給付については、以下の記事で詳しく解説をしていますので、以下のページもご覧ください。

後遺障害が残った場合の「障害給付」

通勤災害によるケガを治療していても、ある時点で「これ以上の回復は見込めない」と医師に判断されることがあります。

この状態を「症状固定」といいます。

症状固定となった場合、治療を目的とした「療養給付」は終了し、今後は残った症状が「後遺障害」として認められるかどうかが焦点となります。

「後遺障害」とは、治療を終えた後も体に残ってしまう障害のことを指し、その内容や程度に応じて「障害給付」が支給されます。

障害給付は、後遺障害の重さによって2つの種類に分かれます。

重度(1級~7級)に該当する場合は、「障害補償年金」として毎月支給され、比較的軽度(8級~14級)の場合は「障害補償一時金」として一括で支給されます。

後遺障害の認定にあたっては、カルテやレントゲン写真などの資料をもとに、労働基準監督署が医学的な見地から審査を行います。

死亡した場合の遺族への給付

被災した従業員が亡くなった場合には、遺族に対して遺族給付や葬祭料が支給されます。

遺族給付には、遺族年金と遺族一時金があります。

遺族年金は、生計を同一にされていた一定の遺族に対して支払われます。

遺族一時金は、遺族年金を受領する資格のある人がいない場合に支給されるものになります。

労災の死亡事故について詳しくは以下を参考にされて下さい。

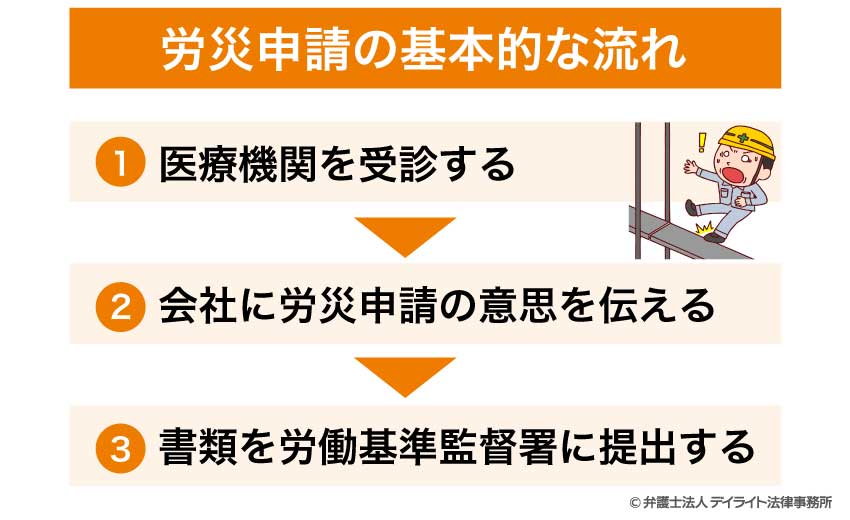

通勤中の転倒でケガをした場合の労災の申請方法

通勤中に転倒してケガをした場合、労災保険からの補償を受けるためには、所定の手続きを適切に進めることが重要です。

ここからは、労災申請の流れや必要書類、記入時の注意点について、解説をしていきます。

申請の流れと提出方法

通勤途中で転倒してケガをしたら、まずは医療機関を受診し、速やかに治療を受けましょう。

受診時には「通勤中の事故であること」を医師に伝えておくと、診断書の作成などがスムーズに進みます。

次に、会社に事故の日時や場所、状況を報告しましょう。

多くの場合、会社が労災申請に必要な書類の準備を行ってくれます。

申請書類は、原則として会社の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。

ただし、労災指定病院で治療を受ける場合は、病院の窓口で「療養の給付請求書」を提出するのが一般的です。

労災申請の手続きの流れについては、以下の記事でも詳しく解説をしていますので、以下のページもご覧ください。

必要書類と記入の注意点

通勤災害による労災申請では、主に次の書類を使用します。

| 請求書の様式 | 提出のタイミング |

|---|---|

| 療養の給付請求書(第16号の3) | 労災指定病院で治療を受ける際に提出 |

| 療養の費用請求書(第16号の5(1)) | 治療にかかった費用の返還を求める際に提出 |

| 休業補償給付支給請求書(第16号の6) | ケガが原因で4日以上仕事を休んだ際に提出 |

| 障害補償給付支給請求書(第16号の7) | 症状固定後、後遺障害が残った際に提出 |

これらの様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

書類を記入する際には、転倒した場所・時間・状況をできるだけ具体的に記載しましょう。

また、その経路が通勤ルート上であったことを明記することも重要です。

あわせて、会社名や勤務先住所、従業員本人の氏名・連絡先といった基本情報も、正確に記載する必要があります。

記載ミスや記入漏れがあると、審査が遅れたり、労災が認められない可能性もあるため、記入後はよく見直すようにしましょう。

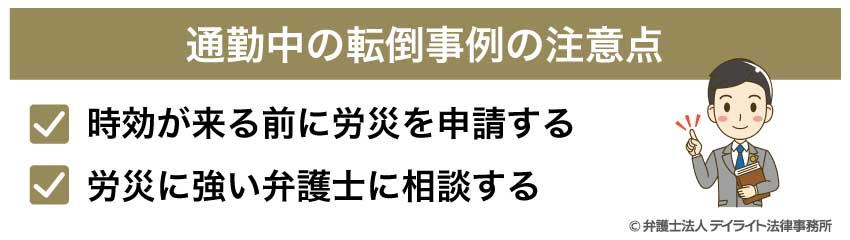

通勤中の転倒事例の注意点

通勤中に転倒してケガを負った場合、適切な対応を怠ると、本来受けられるはずの補償が受けられなくなるおそれがあります。

ここからは、特に注意したい2つのポイントについて解説します。

時効が来る前に労災を申請する

労災保険の給付には、原則として2年間または5年の時効があります。

例えば、療養給付や休業給付であれば、支給事由が発生した日の翌日から2年以内に請求しなければならず、それを過ぎると請求権が消滅してしまいます。

障害給付についても、症状固定をした日の翌日から5年を経過すると、請求権が消滅します。

通勤中の転倒によるケガは、軽い打撲や捻挫で済むこともありますが、後から症状が悪化したり、思わぬ後遺症が残ることもあります。

初期対応を怠らず、早めに労災の申請を行うことが非常に重要です。

労災に強い弁護士に相談する

通勤中の転倒によるケガが労災に該当するかどうか、また必要な証拠や書類の準備などについては、専門的な知識が求められることもあります。

特に、会社の協力が得られないケースや、後遺障害の等級認定が関わるケースでは、労災に強い弁護士に相談することで適切なサポートを受けることができます。

労災を弁護士に相談するメリットについては、以下の記事で詳しく解説をしていますので、以下のページもご覧ください。

通勤中の転倒についてのQ&A

ここでは、通勤災害に関するよくある疑問にわかりやすくお答えします。

通勤中のケガで労災は使わない方がいい?

「軽いケガだし、健康保険で済ませればいいか」と考える方もいるかもしれませんが、通勤中のケガは、原則として労災保険の対象です。

「軽いケガだし、健康保険で済ませればいいか」と考える方もいるかもしれませんが、通勤中のケガは、原則として労災保険の対象です。労災を使えば、医療費の自己負担がないのはもちろん、通院交通費や休業補償が出ることもあります。

健康保険を使ってしまうと、「業務外のケガ」と判断されてしまい、後から労災を申請するのが難しくなるケースもあります。

通勤中のケガなら、まずは労災申請を前提に考えるのが安心です。

通勤中転んだだけのケースでは労災はおりない?

単なる転倒でも、労災として認定されるケースは多くあります。

単なる転倒でも、労災として認定されるケースは多くあります。ポイントは「どこで・どのように」転んだのかという状況です。

通勤ルート上で、通常の移動中に起きたものであれば、労災と認められる可能性は十分にあります。

例えば、駅構内や自宅から会社への道中での転倒、公共交通機関の乗降時など、日常的な通勤経路での事故であれば対象となるケースがほとんどです。

通勤中転んで捻挫を負ったら労災を申請できる?

捻挫や打撲などの軽傷であっても、通勤中の事故であれば労災申請は可能です。

捻挫や打撲などの軽傷であっても、通勤中の事故であれば労災申請は可能です。労災として認定されれば、医療費の全額給付に加えて、通院が必要な場合は交通費も補償されます。

軽いケガだと自己判断して放置せず、必ず医療機関を受診し、会社にも報告をしておくことが重要です。

通勤中飲酒して転んでも労災の対象?

原則として、飲酒して転倒した場合は、労災の対象外です。

原則として、飲酒して転倒した場合は、労災の対象外です。ただし、会社から事実上強制されたような忘年会や歓送迎会の帰り道での事故については、業務の延長と評価され、労災に認定される余地があります。

判断は個別の事情により分かれるため、迷ったときは弁護士に相談するのが安心です。

まとめ

通勤中の転倒によるケガでも、労災として補償される可能性は十分あります。

労災申請には一定の手続きが必要となりますが、正しく申請すれば医療費や休業補償が支給され、経済的負担を軽減することができます。

一方で、「軽いケガだから大丈夫」と自己判断してしまうと、後遺症が残ったときに後悔することにもなりかねません。

会社任せにせず、ご自身でも労災制度の内容を理解し、必要であれば弁護士などの専門家の助けを借りることをおすすめします。

弁護士法人デイライト法律事務所では、労災問題を専門的に扱う人身障害部の弁護士が、相談から事件対応まで一貫してサポートを行っています。

LINE、ZOOM、Meetなどを用いたオンライン対応にも力を入れており、全国どこからでもご相談可能です。

労災事故にお困りの方、社内対応に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。