弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

墜落と転落は、いずれも「高い場所からの落下」を指す言葉ですが、事故の状況によって使い分けられることがあります。

「墜落」とは、ある程度の高さや傾斜のある場所から、物に接触せずに真下へ落下することを指します。

一方で「転落」は、落下の過程で物体に接触しながら転がるように落ちるようなケースを意味します。

この記事では、建設現場や高所作業などで頻繁に用いられる「墜落」と「転落」の違いについて、わかりやすく解説します。

高所での作業に不安を感じている方や、安全対策を見直したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

墜落とは?

「墜落」とは、一般的に高い場所から真下に向かって、制御不能の状態で落下することを意味します。

辞書的な定義によると、墜落は以下のように説明されています。

【墜落】:高い所から落ちること

さらに、医学の分野ではより具体的に定義されており、身体の状態に着目して次のように説明されています。

【墜落】:身体が完全に宙に浮いた状態で落下すること

このように、「墜落」は意図せず足場などから真下に落ち、落下中に何かに接触することなく地面へ激突するような事故を指します。

言い換えれば、「身体が空中に投げ出され、着地までの間にどこにも触れずに落ちる」ようなケースです。

例えば、建設現場で作業員が足場からバランスを崩し、支えを掴めないまま地面へ真っすぐ落下してしまった場合は、典型的な「墜落」の事例といえるでしょう。

転落とは?

「転落」とは、高所や段差などから滑ったりつまずいたりして、下へ落ちることを指します。

必ずしも真下に落ちるわけではなく、斜め方向に滑り落ちたり、段差に沿って転がるように落ちる場合も含まれるのが特徴です。

辞書的な定義では、次のように説明されています。

【転落】:ころげ落ちること

また、医学分野ではより具体的に、次のような場面を想定した定義がなされています。

【転落】:階段や坂道などに接しながら落ちること

例えば、工場内で作業員が階段を踏み外し、手すりや壁にぶつかりながら下まで落ちてしまった場合は、「転落」として扱われます。

墜落と転落との違いは?

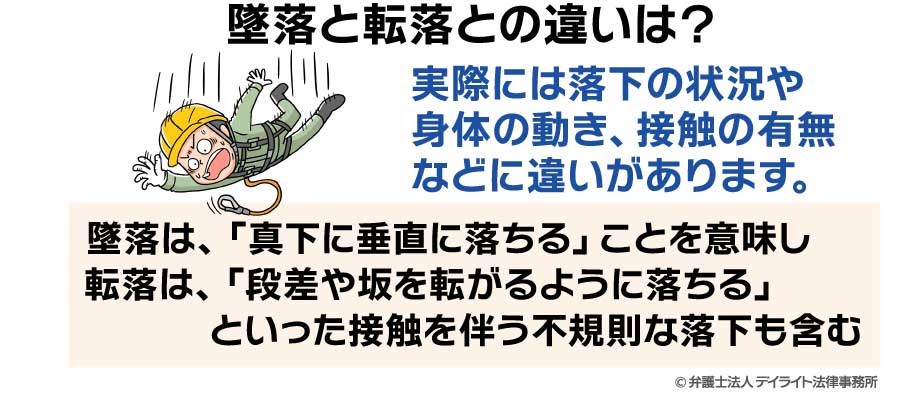

これまでご説明してきたとおり、「墜落」と「転落」は、どちらもある場所からの落下を指す言葉です。

しかし、実際には落下の状況や身体の動き、接触の有無などに違いがあります。

まず、落下の方向が大きな違いの一つです。

墜落は「真下に垂直に落ちる」ことを意味し、足場から空中に投げ出されるように落下するケースが典型例です。

一方で転落は、「斜め方向に滑り落ちる」「段差や坂を転がるように落ちる」といった接触を伴う不規則な落下も含まれます。

また、落下中の接触の有無も重要なポイントです。

医学的には、墜落は「完全に宙に浮いた状態で落下すること」とされ、落下の途中でどこにも触れずに地面に激突する状態を指します。

これに対し転落は、「階段や斜面などに接触しながら落ちること」とされ、落下の途中で何かにぶつかったり滑ったりするケースが想定されています。

| 墜落 | 転落 | |

|---|---|---|

| 落下の方向 | 真下に落下 | 斜め、転がるように落下 |

| 接触の有無 | 落下途中で接触なし | 落下途中で接触あり |

| 発生しやすい場所 | 高所作業など | 高さに関係なく発生 |

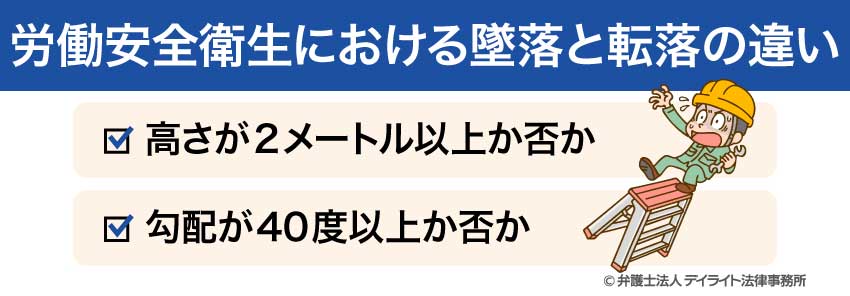

労働安全衛生における墜落と転落の違い

「墜落」と「転落」は、日常的には似た意味で使われることが多い言葉です。

しかし、労働現場では法令上の基準や行政通達によって明確に区別されており、それぞれに応じた安全対策が義務付けられています。

墜落と転落を分けるポイントは、以下の2点です。

高さが2メートル以上か否か

労働安全衛生規則(以下「安衛則」といいます。)第518条および第519条では、「高さが2メートル以上の箇所」で作業を行う場合には、「墜落」による危険を防止する措置を講じることが会社に義務付けられています。

墜落事故が死亡や重度の後遺障害につながる重大な災害であることを踏まえ、2メートルを一つのリスク判断基準とすることがこれらの規定により示されています。

勾配が40度以上か否か

また、「昭和51年10月7日 基収第1233号(労働基準局長通達)」では、「勾配が40度以上の斜面で作業を行い転落する場合」は、「墜落」として安衛則第518条および第519条の適用対象に含まれるとされています。

つまり、斜面の角度が急である場合には、高さがそれほどなくても重大な墜落事故につながるおそれがあるため、会社は墜落防止措置を講じる義務があります。

墜落と転落の災害事例

労働現場では、墜落や転落による事故が毎年多数発生しており、死亡や重度の後遺障害につながる重大なケースも少なくありません。

特に、建設業や製造業などの高所作業では、墜落・転落のリスクが常に伴います。

ここでは、厚生労働省が公表している資料をもとに、墜落・転落に関する典型的な災害事例をご紹介します。

墜落の事例

「墜落」とは、高所から真下に垂直に落ちるような落下を指し、落下途中にどこにも接触しない点が特徴です。

足場や屋根など、宙に浮いた状態からの落下が典型で、死亡率が非常に高いとされています。

以下は、実際に発生した代表的な墜落事故の事例です。

外壁の改修工事中、作業員が7段目の足場を組み立てている最中に、作業床から約11メートル下に墜落して死亡した。

鉄骨造の倉庫で屋根材のボルト締め付け作業を行っていたところ、約11メートル下のコンクリート面に墜落して死亡した。

木造三階建ての民家の外壁等改修工事中、一階屋根上(勾配約25度、地上からの高さ約3.6m)で屋根の清掃作業をしていたところ、隣家の駐車場に墜落して死亡した。

転落の事例

「転落」は、斜面や階段、荷台などから滑り落ちたり、転がりながら落ちたりするタイプの落下を指します。

落下途中に接触を伴うため、墜落に比べて致命傷には至りにくいものの、骨折や長期療養が必要なケガにつながることも少なくありません。

以下は、実際に発生した代表的な転落事故の事例です。

マンション内の作業現場から、外に止めた車に工具を取りに行く途中、階段が雨で濡れていたため滑って落下し、右足首を骨折した。

屋根改修およびベランダの防水工事が終了し、後片付けのため足場の1段目(高さ1.8m)を歩行中、曲がり角で足下が滑って落下し、左足甲を骨折した。

資材置き場で、足場の材料をトラックの荷台から別のトラックの荷台に移動させる際、荷台から足を踏み外して落下し、右脇腹をトラックのアオリに強打し、肋骨を骨折した。

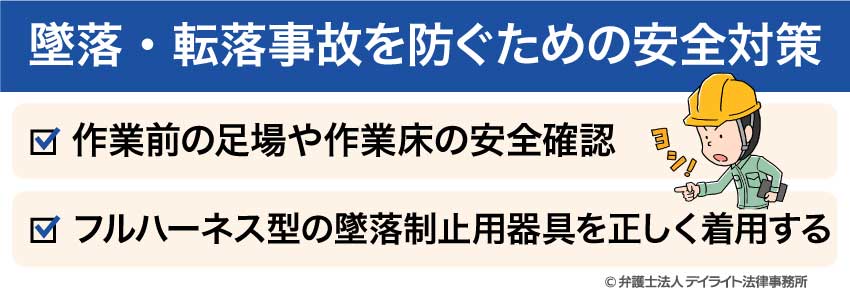

墜落・転落事故を防ぐための安全対策

墜落・転落事故は「ヒヤリ」とするような場面の延長線上で、突然起きることが少なくありません。

実際、厚生労働省の「令和5年死亡災害発生状況」によれば、建設業における死亡災害の約3割が、墜落・転落によって発生しています。

こうした背景からも、墜落・転落は現場で最も注意が必要な災害原因のひとつといえるでしょう。

しかし、基本的な安全対策を徹底することで、多くの事故は防ぐことができます。

まず最も重要なのは、作業前の足場や作業床の安全確認です。

手すりや踏板が正しく設置されているかを点検し、不備があれば作業を中止する判断も求められます。

また、フルハーネス型の墜落制止用器具を正しく着用することは、高所作業中の致命的な事故を防ぐうえで不可欠です。

単に装着するだけでなく、固定箇所が適切か、使用方法に誤りがないかも確認する必要があります。

さらには、従業員に対する安全教育の徹底と、現場全体での安全意識の共有も欠かせません。

フルハーネス型墜落制止用器具が義務化されました

安衛則の改正により、2022年1月2日からフルハーネス型墜落制止用器具の着用が原則義務化されました(安衛則第130条の5等)。

対象となるのは、高さ2メートル以上で、

- ① 作業床が設けられない

- ② 囲い・手すり・覆いなどが設置できない場所

で作業を行う場合です。

このような状況では、原則としてフルハーネス型の使用が必須とされています。

ただし、フルハーネス型では落下時に地面などに接触するリスクがある場合には、高さに応じて胴ベルト型(1本つり)の使用も一部認められています。

胴ベルト型が例外的に認められる条件は、以下のとおりです。

| 一般作業 | 6.75m以下 |

| 建設作業 | 5m以下 |

| 柱上作業 | 2m以下 |

これ以上の高さでは、フルハーネス型の使用が義務となります。

墜落・転落事故に遭われた方へ

万が一、墜落や転落によってケガを負ってしまった場合、体への影響はもちろん、仕事の継続や収入面にも大きな影響が及ぶ可能性があります。

このような事故が仕事中に発生した場合、まず検討すべきなのが労災保険の申請です。

労災として認められれば、治療費・休業補償・後遺障害に対する給付などを受けられるため、経済的負担を軽減することができます。

しかし、実際には次のような不安や疑問を抱える方も少なくありません。

- 「労災申請をすると、会社に嫌な顔をされないか不安…」

- 「自分のケースが本当に労災と認められるのか心配」

- 「保険給付だけでなく、慰謝料の請求もできるのか知りたい」

このようなときは、労災問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、法的な観点から状況を整理し、適切な補償を受けるための申請手続きや交渉を全面的にサポートします。

「会社との関係が悪化するのでは…」と懸念される方も多いですが、弁護士が間に入ることで、冷静かつ円滑に話し合いを進められるケースもあります。

墜落や転落といった重大な事故に遭われたときこそ、専門家のサポートを受けることが、回復への第一歩となります。

労災を弁護士に相談するメリットについては、以下の記事でも詳しく解説をしていますので、ぜひこちらも合わせてお読みください。

墜落・転落事故のよくあるQ&A

墜落・転落事故に関して、よくある疑問にお答えします。

墜落による労働災害の影響はどのようなものですか?

墜落事故は、高所から垂直に落下するという性質上、死亡や重度の障害につながるリスクが非常に高い災害です。

墜落事故は、高所から垂直に落下するという性質上、死亡や重度の障害につながるリスクが非常に高い災害です。実際の労災統計においても、墜落は死亡災害の原因として常に上位に挙げられています。

仮に命が助かったとしても、脊椎損傷・頭部外傷・下半身麻痺など深刻な後遺症が残ることも多く、長期の治療やリハビリ、仕事復帰への困難を伴うことがあります。

そのため、このような墜落事故が仕事中に発生した場合には、まずは労災保険による給付を受けることが大切です。

また、会社や元請などに安全配慮義務違反があった場合は、労災保険だけでなく、損害賠償請求を検討できる可能性もあります。

事故後の対応に不安を感じている方や、会社との関係で声を上げづらいという方は、労災に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

墜落と転落は、どちらもある場所からの落下を意味しますが、その発生状況や落ち方に違いがあります。

しかし、どちらの事故も、命に関わる深刻な労働災害につながることに変わりはないため、日頃の安全対策と正しい知識が欠かせません。

万が一、事故が起きてしまった場合は、労災保険の申請や適切な補償のための対応も重要になります。

弁護士法人デイライト法律事務所では、労災問題を専門的に扱う人身障害部の弁護士が、相談から事件対応まで一貫してサポートを行っています。

LINE、ZOOM、Meetなどを用いたオンライン対応にも力を入れており、全国どこからでもご相談可能です。

労災事故にお困りの方、社内対応に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。