弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

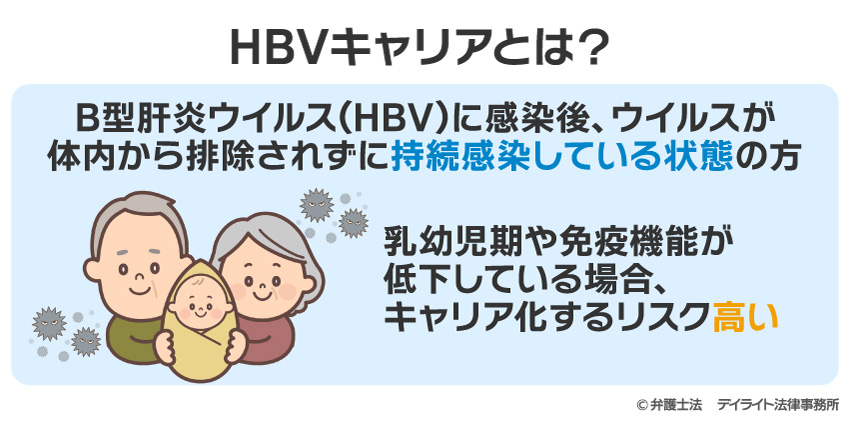

HBVキャリアとは、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染し、体内にウイルスを持ち続けている人のことをいいます。

HBVは、感染者の血液や体液を介して体内に入り、肝臓で増えるウイルスです。

多くの場合、大人が感染すると免疫機能が働き、ウイルスは排除され自然に治ります。

しかし、免疫がまだ未発達な乳幼児が感染すると、ウイルスを体から排除できず、生涯にわたってHBVを持ち続ける「キャリア」になる可能性が高いとされています。

また、日本で感染例が見られるジェノタイプA型のHBVでは、大人が感染しても約10%の確率でキャリア化することがわかっています。

この記事では、HBVキャリアとはなにか、B型肝炎の違い、治療方法や生活への影響、寿命などについて詳しく解説をしていきます。

目次

HBVキャリアとは

HBVキャリアとは、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染後、ウイルスが体内から排除されずに持続感染している状態の方のことです。

通常、免疫機能がすでに発達している成人がHBVに感染した場合には、多くは免疫機能によってウイルスが排除されます。

しかし、乳幼児期や免疫機能が低下している時にHBVに感染した場合、ウイルスを排除することができず、非常に高い確率でキャリア化してしまいます。

ただし、HBVキャリアの約90%は、「無症候性キャリア」としてなんら重篤な病気を発症せず、生涯を過ごすことができます。

無症候性キャリアとは、体内にウイルスが存在するものの、ウイルスが活発に活動しておらず、肝炎の症状も出ていない状態の方のことです。

しかし、HBVキャリアの約10%は、慢性肝炎を発症し、肝硬変や肝がんへと進展するリスクがあります。

HBVの定義

HBVは「Hepatitis B Virus」の略称であり、日本語では「B型肝炎ウイルス」と呼ばれます。

HBVは、Hepadnaviridae科に属するDNAウイルスです。

ウイルス粒子は直径約42nmの球形で、外殻(エンベロープ)と内部のコア(核)から構成されています。

主に肝臓に感染して急性および慢性の肝疾患を引き起こします。

世界中で約3億5000万人の慢性感染者がいると推定され、特にアジアやアフリカ地域での感染が多いといわれています。

HBVキャリアとB型肝炎の違いとは?

HBVとB型肝炎は一見同じ言葉のように思えますが、厳密には異なる意味を持っています。

- HBV:B型肝炎ウイルスそのもの

- B型肝炎:HBVによって引き起こされる肝臓の病気

HBVに感染すると、ウイルスは肝臓の細胞の中で増えます。

HBVが増殖するにつれて体の免疫系がHBVを認識できるようになり、免疫反応によってHBVに感染している肝細胞を攻撃します。

これらの過程で、肝臓に炎症が起こります。

つまり、HBVというウイルスが原因で肝臓に炎症が起きた状態を「B型肝炎」と呼びます。

HBVキャリアとなる原因

HBVに感染したとしても、その後にキャリア化するかどうかは個人差が大きく、キャリア化の原因を一概に断定することは困難です。

しかし、感染時期や免疫系の強さ、HBVのジェノタイプ(遺伝子型)などの要因から、HBVに感染した際のキャリア化リスクを把握することができます。

1つずつ解説をしていきます。

HBVの感染経路

主に、血液や体液を介して感染するウイルスです。

代表的な経路は、以下の2種類です。

- 垂直感染(母子感染)

- 水平感染(性行為や日常生活・医療行為による感染)

水平感染の例:性行為、歯ブラシやカミソリの共用、不衛生な刺青・ピアス、針刺し事故など

感染した時期

- 乳幼児期の感染 → 免疫が未熟なため90%以上がキャリア化

- 成人期の感染 → 約90〜95%は自然に治癒、5〜10%はキャリア化

免疫機能の強さ

- 感染から6ヵ月以内にウイルスを排除できないとキャリア化

- 乳幼児や免疫抑制剤の使用者、透析中の方などはリスクが高まる

HBVのジェノタイプ

HBVはジェノタイプによって、現在A〜Jまでの10タイプに分類されています。

日本の場合、A〜Dの4タイプのいずれかに感染している方が多くを占めます。

ジェノタイプA型は成人でもキャリア化しやすく、約10%がキャリア化するといわれています。

HBVキャリアはうつる?日常生活での感染リスク

感染経路

B型肝炎ウィルスは、人の血液や体液(月経血、傷口浸出液、膣分泌液や精液など)が傷口や粘膜に接触することによって感染します。

主な感染経路としては以下の感染経路が考えられます。

- 母子感染

母子感染は、出産時に母から子へ血液を介して感染することです。

- 性交渉

性交渉によって、相手の膣分泌液や精液に接することにより感染する可能性があります。

- 日用品の共有

カミソリやピアッサー(ピアスをあける器具)、歯ブラシなど血液が付着する可能性がある日用品を共有することで感染するリスクがあります。

HBVの感染力は?

HBVキャリアの感染力は、ウイルスの増殖状態や血中のウイルス量によって大きく異なります。

当然のことですが、血中に含まれるウイルス量が多いほど、感染力は強くなります。

体内のウイルス量をはかる指標として、「HBe抗原」の数値が非常に参考になります。

HBe抗原とは、HBVウイルスが増殖する過程で、過剰につくられるたんぱく質のことです。

HBe抗原の数値が高いということは、血中にHBVが多量に含まれており、感染力が強いということを示します。

HBe抗原の数値が低い場合、血中のウイルス量はそこまで高くなく、感染力は弱いといえます。

しかし、HBVは、HIV(ヒト免疫不全ウイルス:通称「エイズ」)に比べて約50〜100倍感染力が強いといわれています。

感染力が低下しているHBVキャリアであっても、他者に感染させるリスクは十分に考えられます。

日常生活での感染可能性

上記したように、B型肝炎ウィルスの感染経路として性交渉、血液付着の可能性のある日用品の共有が考えられ、日常生活においても感染の可能性があります。

後述の「家族や身近な人への感染予防」に記載しているとおり、血液付着の可能性のある日用品の共有は避ける、性交渉にはコンドームを使用する、家族やパートナーにB型肝炎ワクチンを接種してもらうことが大切です。

HBVキャリアはどのような経過をたどるの?

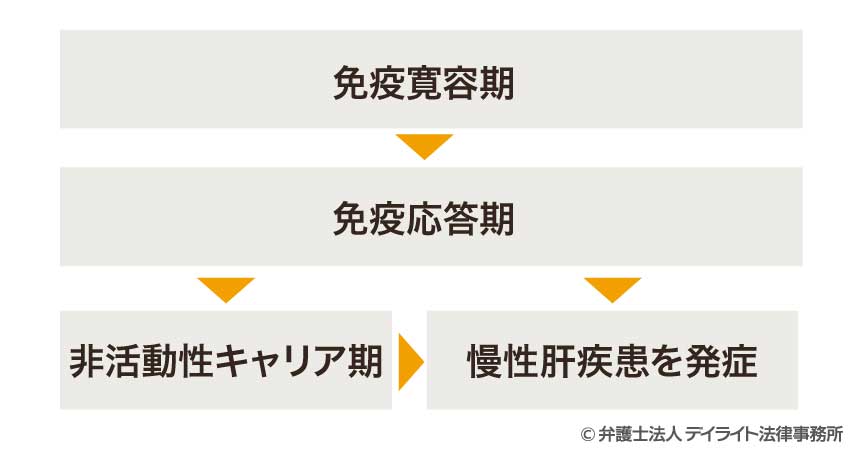

乳幼児期にHBVに感染した場合、青年期までは「免疫寛容期(無症候性キャリア期)」が続きます。

その後、「免疫応答期」に移行します。

「免疫応答期」の後は、HBVの活動量が抑えられれば「非活動性キャリア期」に移行しますが、HBVの活動量が抑えられなかった場合は慢性肝疾患を発症することになります。

また、稀にではありますが、非活動性キャリア期から慢性肝疾患を発症することがあります。

慢性肝疾患には、慢性肝炎・肝硬変・肝がんがあり、いずれの病気を発症しているかによって、予後は大きく異なります。

免疫寛容期(無症候性キャリア期)

乳幼児期にHBVに感染した場合、約90%がHBVのキャリアとなります。

この場合のHBVキャリアは、まず「免疫寛容期(無症候性キャリア期)」を過ごします。

この時期は、ウイルスが活発に活動しているにもかかわらず、感染者の免疫系が未発達のためウイルスを攻撃できず、肝炎の症状が現れない状態です。

多くの場合、体の免疫機能が発達する青年期(20〜30歳頃)まで免疫寛容期が続きます。

免疫応答期

体の免疫機能が発達してくる青年期以降は、体がHBVを認識して攻撃を開始する「免疫応答期」に移行します。

免疫応答期では、HBVに感染している肝細胞を免疫機能によって攻撃する結果、肝炎の症状があらわれます。

免疫応答期が続く期間には、個人差があります。

非活動性キャリア期

約85〜90%の方は、免疫応答期のあと、体の免疫機能によってHBVの活動量が抑えられ、「非活動性キャリア期」に移行します。

非活動性キャリア期は、体の免疫系がHBVの増殖を一定程度抑制している状態です。

多くの場合、非活動性キャリア期のまま生涯を終えることができます。

しかし、一部の方では体内のHBVが再活性化し、慢性肝疾患を発症するおそれがあります。

慢性肝疾患を発症

約10〜15%の方は、免疫応答期が長引き、慢性肝疾患を発症する可能性があります。

慢性肝疾患とは、「慢性肝炎」「肝硬変」「肝がん」などの病気のことです。

肝臓に炎症が起きている状態が長期間続いている状態のことを慢性肝炎といいます。

慢性肝炎からは、年約2%の確率で肝硬変に進行します。

また、肝硬変からは年約1.2〜8.1%の確率で肝がんへと進行するリスクがあります。

HBVキャリアの寿命

HBVキャリアと一口に言っても、発症している病気の状態は様々のため、HBVキャリアの寿命を一概に言うことはできません。

非活動性キャリア期の方の場合、HBVが原因で死亡するリスクはほとんどありません。

しかし、慢性肝疾患を患っている方の場合は、発症している病気や合併症によって死亡リスクが大きく異なります。

例えば、肝がんを患っている方の場合は、5年後死亡率は約64%との報告があります。

HBVキャリアの治療・対処法

HBVキャリアだということがわかったら、まずは適切な治療をすることが大切です。

適切な治療をすることで、ウイルスの増殖を抑制し、肝臓のダメージを軽減することができます。

しかし、治療にはどうしてもお金がかかります。

そのため、治療を続けながら、B型肝炎給付金の受給を検討しましょう。

B型肝炎給付金を確実かつスムーズに受け取るためには、B型肝炎に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

HBVキャリアの治療

HBVキャリアになってしまった場合、今の医療ではHBVを体内から完全に排除することはできません。

そのため、HBVキャリアの治療の目的は、ウイルスの増殖を抑制し、肝臓のダメージを軽減することとなります。

HBVキャリアの主な治療には、「抗ウイルス療法」と「肝庇護療法」の2つの治療法があります。

抗ウイルス療法

抗ウイルス療法は、ウイルスの増殖を抑制するために行われます。

抗ウイルス療法で主に使用される薬には、「インターフェロン」と「核酸アナログ製剤」があります。

インターフェロンとは、注射で投与する薬で、自己の免疫を強化することでウイルスの増殖を阻害する効果のある薬です。

核酸アナログ製剤とは、口から摂取する薬で、HBVのDNA合成を直接阻害することでウイルスの増殖を阻害する効果のある薬です。

インターフェロンは副作用が強く出ることが多いのに比べて、核酸アナログ製剤は副作用が比較的出にくいと言われています。

どちらの薬を使用するかについては、患者の年齢、肝炎のステージ、ウイルスのタイプ、体への負担などを総合的に判断して、医師が判断します。

肝庇護療法

肝庇護療法は、ウイルスを減少させる効果はありませんが、肝臓のダメージを軽減するために行われます。

肝庇護療法で主に使用される薬には、「グリチルリチン製剤」「ウルソデオキシコール酸」「小柴胡湯」などがあります。

家族や身近な人への感染予防

家族や身近な人への感染を防止するために、血液付着の可能性のある日用品の共有は避けるべきです。

性交渉にあたっては、コンドームを使用することが大切であり、精液や膣分泌液に直接接触する行為は避けるべきです。

また、家族やパートナーにB型肝炎ワクチンを接種してもらうことも検討すべきでしょう。

3回接種することで感染の可能性を大きく減らすことが期待できます。

B型肝炎給付金の申請を検討する

HBVキャリアの方は、B型肝炎給付金の申請を検討しましょう。

B型肝炎給付金は、最大で3600万円を国から受け取ることができる制度です。

B型肝炎給付金を受け取るための要件の1つとして、「B型肝炎に持続感染していること」という要件があります。

HBVキャリアの方は、この要件については満たしていますので、他の要件を満たしているかどうかを確認しましょう。

例えば、「一次感染者」と定義される方の場合は、以下の要件を全て満たしていれば、給付金を受け取ることができます。

- ① B型肝炎ウイルスに持続感染していること

- ② 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

- ③ 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

- ④ 母親からの感染(母子感染)でないこと

- ⑤ その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

その他、「二次感染者」「三次感染者」「一次感染者〜三次感染者のご遺族(相続人)」も給付金を受け取ることができますが、要件が微妙に異なります。

B型肝炎給付金の詳しい要件について知りたい方は、以下のページをご参照ください。

給付金をいくらもらえる?無料で診断!

弁護士法人デイライト法律事務所では、受け取ることができる可能性が高い給付金の金額を診断できるシミュレーターをご提供しています。

個人情報の入力も不要です。

ご興味のある方は、ぜひ以下のページから無料&簡単に診断してみてください。

B型肝炎に詳しい弁護士へ相談

B型肝炎訴訟を提起する場合、資料の収集や裁判所に提出する書類の作成をする必要があります。

そのため、B型肝炎訴訟では、法律的な知識に加えて、B型肝炎に関する知識を有している方が、より有利に訴訟を進めることができます。

また、B型肝炎に詳しい弁護士に相談することで、訴訟の手続きは全て弁護士に任せつつ、治療に専念することもできます。

B型肝炎給付金を確実に受け取りたいという方は、ぜひB型肝炎に詳しい弁護士に相談してください。

HBVキャリアについてのQ&A

HBVキャリアに関するご質問にお答えします。

B型肝炎キャリアは献血できますか?

B型肝炎キャリアは献血することはできません。

B型肝炎キャリアは献血することはできません。B型肝炎ウイルスは、感染者の血液や体液を介して感染が広がります。

B型肝炎キャリアは、B型肝炎ウイルスを体内に保有しているため、他人にB型肝炎ウイルスを感染させるリスクがあります。

そのため、B型肝炎キャリアは献血をすることはできません。

また、日本赤十字社では、輸血用血液製剤の安全性を確保するために、B型肝炎ウイルスの検査が実施されています。

そして、検査の結果、過去に1度でもB型肝炎ウイルスに感染したと思われる方の血液は、輸血に使用しないこととしています。

B型肝炎のキャリアは何人に一人ですか?

日本におけるB型肝炎キャリアの割合は、約100人に1人と推定されています。

日本におけるB型肝炎キャリアの割合は、約100人に1人と推定されています。日本全体でいうと、約110万〜140万人程度のB型肝炎キャリアがいると考えられています。

まとめ

HBVキャリアになってしまった場合、今の医療ではHBVを体内から完全に排除することはできません。

しかし、HBVキャリアの約85〜90%の方は、体の免疫機能によってHBVの活動量が抑えられるため、非活動性キャリア期のまま生涯を終えることができます。

また、慢性肝炎、肝硬変、肝がんなどの慢性肝疾患を発症した場合でも、適切な治療を続けることでウイルスの活動を阻害し、病気と付き合いながら長生きすることは可能です。

金銭的な負担で治療を諦めなくていいように、B型肝炎給付金の受け取りができるかを確認することも重要です。

HBVキャリアの方は、少なくともB型肝炎給付金の要件の1つである「B型肝炎に持続感染していること」という要件は満たしています。

その他の要件についても、よく調べてみたら満たしていたということが十分ありえます。

1人で悩む前に、身近な方や専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人デイライト法律事務所では、B型肝炎に注力する弁護士が多数在籍しております。

弁護士には守秘義務がありますので、ご家族に知られたくないなどの事情がある場合には、慎重に配慮を行います。

遠方の方など、事務所にお越しいただくのが難しい場合には、電話等のオンラインでのご相談も受け付けております。

B型肝炎でお困りのことがあれば、ぜひ当事務所までお問い合わせください。