弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

B型肝炎給付金の対象者となるのは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に行われた集団予防接種等で、7歳になるまでに注射器の使いまわしによってB型肝炎に持続感染している方、またはその方から母子感染した方、およびその遺族の方です。

このページでは、B型給付金制度とは何か、給付金支給対象者となる方やその要件、給付金対象外のケース、給付金の受け取りまでの流れや受け取り後の注意点について、弁護士が詳しく解説します。

目次

B型肝炎給付金制度とは?まずは制度の概要を確認しよう

B型肝炎給付金制度ができた背景

過去に行われた集団予防接種やツベルクリン反応検査では、十分な消毒が行われないまま、注射器を使いまわして、注射が行われていました。

そのため、B型肝炎ウィルス感染者のウィルスが、注射器を介して他の予防接種を受けた人に感染させてしまうという問題が発生しました。

こうした問題について、1989年に5人の患者さんが国を相手どり訴訟提起を行いました。

裁判は最高裁判所まで審理が進み、2006年、最高裁判所は、国が危険性を認識しながら適切な指導を行わなかったとして国の責任を認める判決を下しました。

その後、全国で同様の裁判が提起され、B型肝炎訴訟の原告・弁護団と国との間で和解に関する基本合意が締結され、平成24年に給付のための法律(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法)が制定されたのです。

現在の給付金制度は、この法律に基づいて行われています。

参考:特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法|e-Gov法令検索

B型肝炎給付金の金額

B型肝炎給付金の金額は、以下のとおりです。

| 症状 | 条件 | 給付金の金額 |

|---|---|---|

| 死亡、肝がん、重度の肝硬変 | 発症後20年を経過していない方 | 3600万円 |

| 発症後20年を経過している方 | 900万円 | |

| 軽度の肝硬変 | 発症後20年を経過していない方 | 2500万円 |

| 20年が経過し現に治療を受けている方等 | 600万円 | |

| 発症後20年を経過した上記以外の方 | 300万円 | |

| 慢性肝炎 | 発症後20年を経過していない方 | 1250万円 |

| 20年が経過し現に治療を受けている方等 | 300万円 | |

| 発症後20年を経過した上記以外の方 | 150万円 | |

| 無症候性キャリア | 発症後20年を経過していない方 | 600万円 |

| 発症後20年を経過している方 | 50万円+定期検査費用など |

B型肝炎の給付金対象者とは?

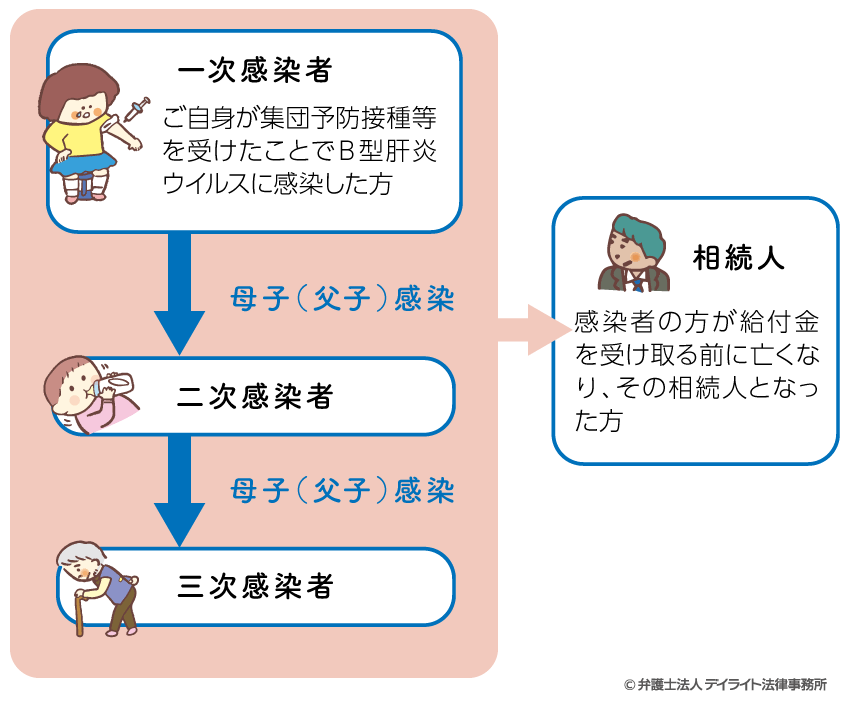

B型肝炎の給付金を受け取ることができる人は、次の4タイプに分けられます。

給付金の趣旨から、B型肝炎の感染者は、過去の集団予防接種等をきっかけとして感染したといえることが必要です。

- ① 一次感染者:ご自身が集団予防接種等を受けたことでB型肝炎ウイルスに感染した方

- ② 二次感染者:一次感染者である母親(父親)からの母子(父子)感染によりB型肝炎ウイルスに感染した方

- ③ 三次感染者:二次感染者である母親(父親)からの母子(父子)感染によりB型肝炎ウイルスに感染した方

- ④ 遺族の方(相続人):①②③の方が給付金を受け取る前に亡くなり、その相続人となった方

図にまとめると、以下のようになります。

B型肝炎給付金の対象者にあたることを証明するための要件

給付金の支給を受けるためには、国を相手とする訴訟を行い、その中で給付金対象者にあたるとことを証明することが必要です。

また、訴訟の中で給付対象者にあたることを証明するためには、それぞれ次のような要件をすべて満たすことが必要です。

一次感染者

- ① B型肝炎ウイルスに持続感染していること

- ② 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

- ③ 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

- ④ 母子感染または父子感染のいずれでもないこと

- ⑤ その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者

- ① ご自身がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

- ② 母親(父親)が一次感染者の要件をすべて満たすこと

- ③ 母子(父子)感染であること

三次感染者

- ① ご自身がB型肝炎ウイルスに持続感染していること

- ② 母親(父親)が二次感染者の要件をすべて満たすこと

- ③ 母子(父子)感染であること

相続人

- ① 亡くなったご家族が一次感染者、二次感染者または三次感染者に該当していたこと

- ② ①のご家族の遺族(相続人)であること

B型肝炎給付金の対象か調べる方法は?証明に必要な書類

B型肝炎給付金の対象者に該当することを証明するためには、医療機関での検査結果や母子手帳で接種歴の確認などが必要です。

以下のページで詳しく解説しています。

B型肝炎給付金の給付対象者?診断チェック

当事務所では、「自分がB型肝炎給付金の対象者か分からない」「いくらもらえるのか知りたい」といった方のために、給付対象かどうか・受け取れる可能性のある金額を簡単にチェックできる【無料診断サービス】をご用意しています。

数項目を入力するだけで、給付金の見込みや必要な対応がすぐにわかります。

電話番号などの個人情報の入力は必要ございませんので、安心してお気軽にご利用ください。

B型肝炎でも給付金がもらえない人とは?対象外のケース

B型肝炎に感染していても、上で説明したような要件を1つでも満たさない方や、裁判で対象者にあたることを証明するための証拠を提出できない方は、給付金をもらうことができません。

給付金をもらうことができない代表的なケースは次の5つです。

一過性の感染

給付金はB型肝炎に持続感染している方の救済を目的としているため、一過性の感染歴があるだけでは給付金をもらうことはできません。

生年月日が対象期間外

1941(昭和16)年7月2日より前、1988(昭和63)年1月27日より後は、集団予防接種等によるB型肝炎の感染について国に責任があることが認められた期間の範囲外のため、一次感染者としての要件を満たさず、給付金をもらうことはできません。

なお、1988(昭和63)年1月27日より後に生まれた方は、二次感染者にあたる可能性を否定できませんが、1986(昭和61年)以降は、母子感染防止の措置がとられるようになったことから、二次感染者にあたる場合は少なくなっています。

集団予防接種等を受けたのが満7歳の誕生日以降

すでにご説明したように、B型肝炎の給付金は、集団予防接種等が原因でB型肝炎に持続感染した方の救済を目的としていますが、B型肝炎が持続感染化するのは、免疫機能が十分に発達していない乳児や幼児の段階(遅くとも6歳頃まで)で感染した場合であるとされています。

そのため、満7歳以降に集団予防接種等を受けた方は、これらが原因でB型肝炎に持続感染したといえるかが不明なため、一次感染者の要件を満たさず、給付金をもらうことはできません。

集団予防接種等以外の原因による感染

B型肝炎ウイルスは、母子感染や父親などからの家族内感染のほか、輸血による感染、性交渉による感染など、さまざまな原因によって感染しますが、今回の給付金は集団予防接種等によってB型肝炎に感染した方の救済を目的とするため、集団予防接種等と関係なく感染した場合には、一次感染者の要件を満たさず、給付金をもらうことはできません。

給付金の対象者でない母親または父親からの母子(父子)感染

母親または父親からの二次感染が疑われる場合でも、母親または父親が集団予防接種等の影響でB型肝炎に感染したと認められない場合、つまり、母親や父親自身が給付金の対象者にあたらない場合は、ご自身のB型肝炎感染の原因が過去の集団予防接種等にあったということが難しいため、二次感染者としての要件を満たさず、給付金をもらうことはできません。

三次感染者の場合もこれとパラレルに考えることができます。

B型肝炎の給付金対象者にあたるかの判断に困った場合の対処法

弁護士に相談する

給付金対象者にあたるかどうか、給付金を受け取るためにどのような手続きが必要か、どのように証拠を準備したらよいのか、などの判断には専門的な知識が必要となります。

実は給付金の対象者だったのに自己判断でもらえないと決めつけてしまった、などというもったいない結末を避けるために、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

厚生労働省の相談窓口を利用する

いきなり弁護士に相談するのは心理的にハードルが高いという方は、B型肝炎訴訟に関する厚生労働省の電話相談窓口に相談してみるのも良いでしょう。

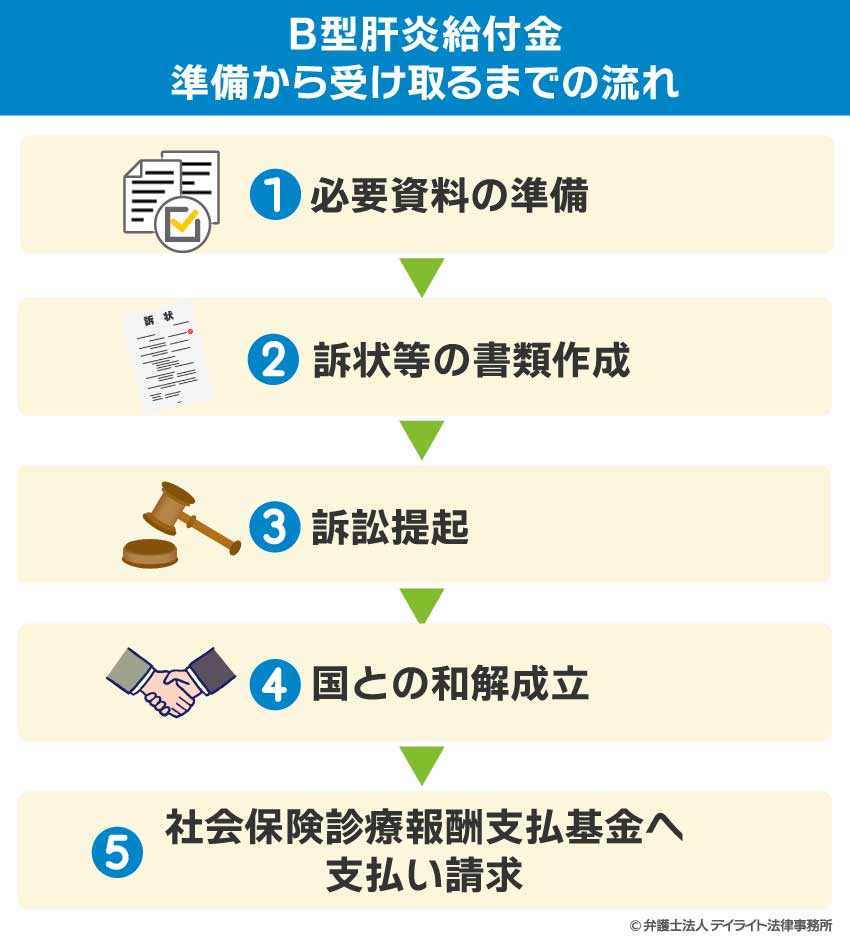

B型肝炎給付金の準備から受け取るまでの流れ

B型肝炎の給付金を受け取るまでの流れは、以下のとおりです。

①必要資料の準備

B型肝炎の給付を受けるにあたっては、条件に当てはまっていることを示す資料を提出しなければなりません。

例えば、B型肝炎ウィルスの検査結果や母子感染でないことが分かる資料、医療記録などです。

必要書類について詳しくは以下をご覧ください。

②訴状等の書類作成

訴訟提起をするには、訴状を作成し証拠をまとめて裁判所に提出する必要があります。

B型肝炎の訴状は、特殊な争点がない限りは、ある程度定式化されています。

B型肝炎の訴訟について、詳しくは以下をご覧ください。

③訴訟提起

B型肝炎訴訟は、次のいずれかの裁判所に提起することができます。

- 現在お住まいの地域の裁判所

- 被告(国)の所在地の裁判所(東京地方裁判所)

- 集団予防接種を受けた地域の裁判所

訴訟提起後、裁判所から第1回目の期日が指定されます。

④裁判期日・⑤国との和解成立

弁護士に依頼している場合は、裁判の対応はすべて弁護士が行います。

弁護士に依頼していない場合には、裁判所に出廷する必要があります。

訴状に対する国側の回答を待つことになりますが、1回目の回答が出るまでに9〜12ヶ月程度を要しています。

その間、裁判期日は何度か実施されるものの、特に進展することはありません。

国側から1回目の回答で和解する旨の回答があれば、和解成立して裁判は終了となりますが、多くの場合、国側から追加の資料を求められます。

資料が揃い、国側が条件を満たすと判断されれば和解して裁判は終了となります。

⑥社会保険診療報酬支払基金へ支払い請求

和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に対し、B型肝炎給付金の支払いを請求します。

支払請求は、所定の様式の請求書(支払請求書)とともに、住民票、和解調書などの必要書類を提出して行います。

B型肝炎給付金をもらった後の注意点

再度給付金はもらえない?

B型肝炎の給付金を受領した後に、さらに重い傷病を発症した場合には、追加で給付金の支給を受けることができます。

例えば、慢性肝炎で1250万円の支給を受けた後に、肝硬変(軽度)になった場合には、追加で1250万円が支払われます。

診断書などの必要書類を揃えて、「社会保険診療報酬支払基金」に提出し、追加給付金を請求をします。

追加の給付金について、詳しくは以下をご覧ください。

税金はかかる?

B型肝炎の給付金に税金はかかりません。

精神的損害に対する慰謝料や損害賠償金に相当するものは非課税とされています。

B型肝炎給付金もこうした性質の支給になるので、税金はかかりません。

B型肝炎給付金の対象となった方の実際の解決事例

B型肝炎給付金請求:40代男性Aさん、慢性肝炎のケース

概要

40代のAさんは、B型肝炎ウイルスが原因で慢性肝炎を発症しました。

ご自身もB型肝炎給付金の受給対象ではないかと考え、デイライト法律事務所へご相談に来られ、そのまま依頼されました。

給付金受給までの道のり

給付金請求の手続きを進めるにあたり、まずAさんとご両親のB型肝炎ウイルス検査を行うなど、訴訟提起に必要な準備を進めました。

その後、訴訟を提起し、最終的に国との和解が成立するまで、およそ2年5ヶ月の期間を要しました。

弁護士によるサポート

弁護士は、Aさんとご両親の状況を確認し、必要となる検査項目や収集すべき資料をリストアップしました。

Aさんとご両親に適切な検査を受けていただくよう案内しつつ、弁護士が必要な医療記録の収集を代行しました。

これらの資料を網羅的に取りまとめ、裁判所に訴訟を提起しました。

初回の裁判期日において、国側から和解の可否や追加資料の要否について具体的な回答を得るまでに約11ヶ月を要するとの説明がありました。

その後は2〜3ヶ月に1回のペースで裁判期日が開かれ、およそ11ヶ月が経過した頃、国側から追加資料の提出を求められました。

これに対し、弁護士が迅速に資料を収集し、提出を行いました。

追加資料提出後、国側から和解の申し入れがあり、次回の裁判期日で無事和解が成立しました。

和解成立後、社会保険診療報酬支払基金への給付金請求手続きを代行し、約1ヶ月後にはAさんの口座へ給付金が無事入金されました。

最後に、弁護士はAさんに弁護士費用の精算を含む事件終了のご報告を行い、給付金から弁護士費用などを差し引いた残額をAさんの口座に振り込み、すべてのサポートが完了しました。

B型肝炎給付金の請求手続きは数年に及ぶことが一般的です。

もしご自身が対象になるかもしれないとお考えでしたら、お早めに専門家にご相談されることを強くお勧めいたします。

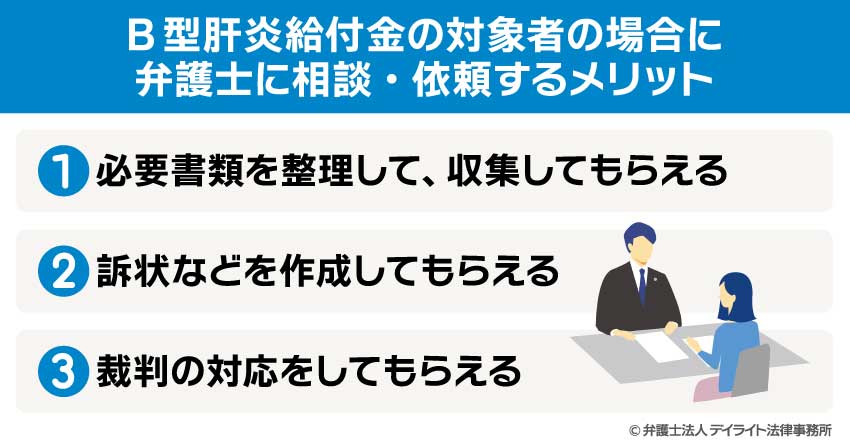

B型肝炎給付金の対象者の場合に弁護士に相談・依頼するメリット

①必要書類を整理して、収集してもらえる

自分で資料収集する場合、まず、何が必要な資料なのかを調べる必要がありますが、弁護士に相談・依頼すれば必要書類を整理して説明してくれます。

また、本人しか取得できない資料以外は、弁護士が代行して資料収集してくれます。

したがって、弁護士に依頼することで、自分で準備するときに比べて格段に労力が減ります。

②訴状などを作成してもらえる

給付金の請求には、訴訟提起をする必要があります。

訴訟提起をするにあたっては、訴状を作成する必要がありますが、訴状の作成にはルールがあり、自分で作成するのは大変です。

弁護士に依頼した場合には、訴状の作成からその他証拠資料の取りまとめまで弁護士が対応します。

③裁判の対応をしてもらえる

訴訟提起後は、裁判期日の対応をしなくてはいけません。

裁判は平日の日中に行われるので、家事や仕事に差し支える可能性もあります。

しかし、弁護士に依頼すれば、裁判対応も全て弁護士に任せることができるのです。

まとめ

B型肝の給付金をもらうことができる対象者は、①一次感染者、②二次感染者、③三次感染者、④これらの方の相続人です。

対象者にあたると認められるためには、それぞれ一定の要件を満たす必要があり、さらにそれを証明する必要があります。

要件をひとつでも満たさない場合や、要件を満たす証拠を提出することができない場合は、給付金をもらうことができません。

給付金対象者にあたるかどうかの判断は専門的な知識を必要とする部分がありますので、少しでも迷ったら自己判断せずに、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。