弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

B型肝炎の抗体検査の費用の目安としては、HBs抗原検査の任意の医療機関においてウイルス検査を単体で受診する場合、初診料や再診料などを含めると3000円 ~ 6000円程度かかります。

B型肝炎訴訟で給付金を受け取るには、いくつかの手続きが必要になります。

その中のひとつが、検査を受けることです。この検査費用が気になる方も多いと思われます。

このページでは、B型肝炎の抗体検査にかかる費用や、どこで検査が受けられるのか、無料で検査を受けることはできるのか、検査の結果B型肝炎と判明した場合にどのような対応をすればいいのかなどについて詳しく解説します。

目次

B型肝炎給付金を受け取るための要件

B型肝炎給付金を受け取るための一次感染者の要件は、以下のとおりです。

- 1941年(昭和16年)7月2日~1988年(昭和63年)1月27日に生まれている

- B型肝炎ウイルスに持続感染していること

- 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること

- 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

- 母親からの感染(母子感染)でないこと

- その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

詳しくは、以下のページをご覧ください。

B型肝炎の抗体検査とは

一般的には、まず血液中の「HBs抗原」の有無を調べ(HBs抗原検査)、この検査で陽性となった場合、さらに専門の医療機関で詳細な検査を行います。

「HBs抗原」とは、B型肝炎ウイルスの一部(外殻)を構成するたんぱく質の1つです。

HBs抗原検査では、血液中からHBs抗原が検出されるかどうかを調べます。

血液からHBs抗原が検出された場合(陽性)、B型肝炎ウイルスに感染していることを意味します。

ただし、B型肝炎ウイルスに感染していても、感染後3か月ほど経たないと陽性反応を示さない場合がありますので、注意が必要です。

検査を行ってから検査結果の通知を受けるまでにかかる日数は検査機関によって異なりますが、数日から一週間程度かかることが多いようです。

B型肝炎の検査の種類

B型肝炎の検査の種類と内容については、以下をご参照ください。

| 抗原検査 | ||

|---|---|---|

| 検査種類 | 検査結果から分かること | 陽性・陰性の判断 |

| HBs抗原 | B型肝炎ウイルスの感染の有無 | CLIA法による検査のとき 0.05IU/ml未満=陰性 0.05IU/ml以上=陽性 |

| HBe抗原 | 肝臓でB型肝炎ウイルスが活発に増殖しているか否か B型肝炎ウイルスの感染力の強弱 |

CLIA法による検査のとき 1.0 s/co未満=陰性 1.0 s/co以上=陽性 |

| HBc抗原 | ※検出が難しく、一般的には診断に使われない | ー |

| 抗体検査 | ||

| 検査種類 | 検査結果から分かること | 陽性・陰性の判断 |

| HBs抗体 | 過去のB型肝炎ウイルス感染の有無、免疫の有無 | CLIA法による検査のとき 10.0IU/ml未満=陰性 10.0IU/ml以上=陽性 |

| HBe抗体 | B型肝炎ウイルスの増殖力が低下しているか B型肝炎ウイルスの感染力が弱いかどうか |

CLIA法による検査のとき HBe抗体の「阻害率」が50%未満=陰性 HBe抗体の「阻害率」が50%以上=陽性 |

| IgM-HBc抗体 |

|

CLIA法による検査のとき 1.0 s/co未満=陰性 1.0 s/co以上=陽性

|

| IgG-HBc抗体 |

|

CLIA法による検査のとき 1.0 s/co未満=陰性 1.0 s/co以上=陽性

|

| ゲノム検査 | ||

| 検査種類 | 検査結果から分かること | 陽性・陰性の判断 |

| HBV-DNA | B型肝炎ウイルス感染の有無 検出量によって感染力の強さがわかる |

ウィルス量を測るもので、4.0 log IU/mlと表示された場合は血液1ml中に約1万(10の4乗)個のウイルスがいるということ |

| HBVジェノタイプ/サブジェノタイプ | 治療方針の選択を定めるために行う検査 | ー |

詳しくは以下のページをご覧ください。

抗原検査?それとも抗体検査?

B型肝炎の検査について、「抗体検査」と呼ばれることがありますが、正確には 「抗原検査」 です。

これは、ウイルスの一部である HBs抗原の有無を調べる検査で、感染しているかどうかを確認します。

一方で、抗体 とは、体がウイルスに対抗するために作り出す物質のことです。

抗体があるかどうかを調べる検査を「抗体検査」と呼びます。

たとえば、C型肝炎の血液検査では、ウイルスそのものではなく、HCV抗体 の有無を調べるのが一般的です。

B型肝炎の抗体検査の費用はいくら?その他の検査の費用は?

HBs抗原検査を健康診断にオプションとして追加する場合、各医療機関によって価格は異なりますが、1000円 ~ 4000円程度の追加費用で受けることができます。

会社によってはオプションの検査費用を負担してくれるところもあるようですが、そうでない場合は自己負担となります。

健康診断等のオプションとしてではなく、任意の医療機関においてウイルス検査を単体で受診する場合、初診料や再診料などを含めると3000円 ~ 6000円程度かかります。

B型肝炎の検査費用の目安は以下のとおりです。

※医療機関によって以下の目安の範囲外の場合もあります。

| 検査項目 | 自己負担額(保険適用なし) |

|---|---|

| HBs抗原検査 |

|

| HBs抗体検査 HBe抗原検査 HBe抗体検査 HBc抗体検査 |

各2000円 〜 5000円程度 |

| HBV-DNA検査 | 3000円 〜 5000円程度 |

| HBVジェノタイプ検査 | 5000円 〜 1万円程度 |

| HBVサブジェノタイプ検査 | 1万5000円 〜 2万円程度 |

無料で検査を受けることはできる?

地方自治体が実施する肝炎ウィルス検査であれば、無料で検査することができる場合があります。

但し、条件として、過去に肝炎ウィルス検査を1回も受けたことがない方が限定です。

詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

B型肝炎の検査(HBs抗原検査)はどこで受けられる?

HBs抗原検査は、各自治体の実施するウイルス検査、職場の健康診断や人間ドック、任意の医療機関などで受けることができます。

地方自治体の実施するウイルス検査(HBs抗原検査)

各都道府県・市町村等の地方自治体は、肝炎ウイルス検査(HBs抗原検査)を実施しています。

検診には、①健康増進事業による肝炎ウイルス検査と②特定感染症検査等事業による肝炎ウイルス検査の2つがあります。

いずれの事業においても、ほとんどの場合、対象者は無料で検査を受けることが可能です。

それぞれの実施主体や実施場所、対象者は次のとおりです。

| 検診 | 実施主体 | 実施場所 | 対象者 |

|---|---|---|---|

| 健康増進事業による肝炎ウイルス検査 | 市町村 |

|

40歳以上の方 ※ただし、過去に肝炎ウイルス検査を1回も受けたことがない場合に限る |

| 特定感染症検査等事業による肝炎ウイルス検査 | 都道府県、保健所設置市、特別区 |

|

各自治体により異なる ※ただし、過去に肝炎ウイルス検査を1回も受けたことがない場合に限る |

職場健康診断等

会社にお勤めの方は、会社が実施する定期健康診断や人間ドックでHBs抗原検査を受けられる場合があります。

肝機能に関する必須検査項目については、GOT、GPT及びγ‐GTPのみで、HBs抗原検査は定期健康診断の必須検査項目ではないため、受診する医療機関によって検査項目に入っていないこともあります。

検査項目に入っていない場合でも、オプション検査として追加できることが多いですので、健康診断等を受診する医療機関で相談してみましょう。

任意の医療機関

HBs抗原検査は、ほとんどの医療機関で受けることが可能です。

全身の倦怠感や食欲不振、悪心・嘔吐、黄疸など、肝炎を疑わせる症状がある場合には、自治体の検診や定期健康診断等の機会を待たず、できるだけ早い段階でかかりつけ医や近隣の病院などを受診するのがよいでしょう。

妊婦検診

妊婦の方は、母子感染を防ぐため、妊婦健診(妊娠初期~23週で行われるのが一般的)でHBs抗原検査が行われます。

手術前検査

医療機関で外科手術を受ける場合、手術前にHBs抗原検査が行われるのが一般的です。

献血(検査目的の献血は行わないでください)

献血をすると、献血された血液について安全性を確認するために各種検査が行われ、B型肝炎ウイルスの感染が疑われる場合には、その旨の検査結果通知が届きます。

ただし、検査目的での献血は絶対に行わないでください。

最新の検査技術でもウイルスを検出できない期間(上述したように、感染後3か月程度といわれています。)があり、仮にB型肝炎に感染していた場合、輸血を受けた人にウイルスを感染させてしまう可能性があるためです。

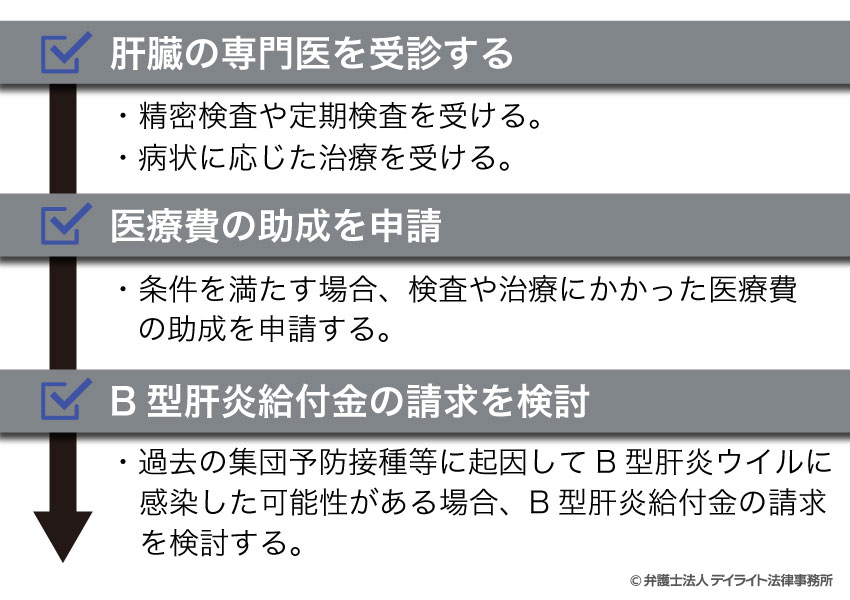

検査結果でB型肝炎と判明した場合の対応の流れ

HBs抗原検査でB型肝炎ウイルスに感染していることが判明した場合の流れは、次のとおりです。

以下では、それぞれについてより詳しく解説していきます。

肝臓の専門医を受診する

HBs検査で陽性が判明したら、自覚症状がない場合でも、すぐに肝臓の専門医(肝疾患診療連携拠点病院)を受診し、精密検査や適切な治療を受けることが大切です。

肝臓は「沈黙の臓器」といわれており、不調をきたしても症状がなかなか表れず、症状を自覚したころにはかなり病気が進行していた、という場合が少なくないのです。

肝疾患診療連携拠点病院の一覧はこちらをご確認ください。

参考:肝疾患診療連携拠点病院

肝疾患診療連携拠点病院には肝疾患相談・支援センターが設置されており、B型肝炎患者本人のみならず、ご家族からの相談も受け付けています。

参考:肝疾患相談・支援センター

(ア)精密検査

精密検査では、より詳細な血液検査や超音波検査等を実施します。

血液検査にはB型肝炎の「ウイルスマーカー検査」が含まれます。

「ウイルスマーカー」とは、B型肝炎ウイルスを構成する各種の「抗原」と、それに対抗するために人の体内で作られる物質(抗体)の有無や量をいい、これらを調べる検査のことを「ウイルスマーカー検査」といいます。

主な検査項目(ウイルスマーカー)の内容と、それぞれの検査結果からわかることは、下表のとおりです。

| ウイルスマーカー | ウイルスマーカーの説明・検査結果からわかること |

|---|---|

| HBs抗原 |

|

| HBs抗体 |

|

| HBc-IgM抗体 |

|

| IgG-HBc抗体 |

|

| HBe抗原 |

|

| HBe抗体 |

|

| B型肝炎ウイルス-DNA |

|

(イ)治療

B型肝炎の治療は、大きくインターフェロン治療(注射薬)と核酸アナログ製剤(内服薬)の2種類に分けられます。

これらの治療の一部は、一定の要件を満たす場合、公費による医療費助成の対象(助成の内容については後述します。)となります。

インターフェロン治療

インターフェロン治療インターフェロンは、は免疫系・炎症の調節等に作用して効果を発揮する注射薬で、ウイルス性肝炎を根治する目的で使用されます。

B型肝炎の場合、約3割の人が治療効果を期待できるといわれています。

インターフェロン治療は、38度を超える発熱・全身倦怠感・関節痛・筋肉痛などのインフルエンザ様の症状や、白血球・好中球、血小板の減少、不眠、うつ、投与部位の痛みや脱毛、めまいなど強い副作用を伴います。

核酸アナログ製剤

核酸アナログ製剤核酸アナログ製剤は、B型肝炎ウイルスのDNA合成を阻害する作用がある内服薬で、ウイルスの増殖抑制の効果があります。

核酸アナログ製剤は、一般的にインターフェロンのような大きな副作用はありませんが、いったん内服を開始すると、長期にわたって服用を継続する必要があります。

肝炎治療に対する医療費の助成を申請する

B型肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方は、一定の条件を満たすとき、(ア)検査費用や(イ)治療費などの医療費に関する助成を受けることができます。

※助成の内容や条件は都道府県によって異なる場合があるため、詳細は各都道府県の窓口にお問い合わせください(各都道府県の医療費助成の取り組みの詳細については、こちらをご確認ください)。

(ア)検査費用の助成申請

初回精密検査

初回精密検査1年以内にB型肝炎のウイルス検査(HBs検査)で陽性と判定された方は、検査で陽性と判定された後、初回の精密検査に関する費用の助成を受けることができます。

精密検査は、上で説明したようなウイルスマーカーの検査や超音波検査等を含む、各都道府県所定の項目について行われます。

定期検査

定期検査B型肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がんに罹患している方(治療後の経過観察の方を含みます。)で、収入が一定額未満の方は、都道府県指定の肝臓専門医療機関での定期検査(所定の項目)に関する費用について、全部または一部の助成を受けることができます。

助成を受けられる回数は、初回精密検査を含めて年2回までです。

(イ)治療費の助成

慢性肝炎と診断され、「インターフェロン治療」または「核酸アナログ製剤治療」を受けた方で、一定の認定基準を満たす方(基準は受けた治療によって異なります。)は、保険診療の費用のうち、月額10000円(収入が一定額以上の場合は20000円)を超える費用について、助成を受けることができます。

助成を受けられる回数は、インターフェロン治療については原則1回、核酸アナログ製剤治療については申請による更新が可能です。

B型肝炎給付金の請求を検討する

過去の集団予防接種等によってB型肝炎に感染した場合、B型肝炎給付金の給付を受けることができます。

給付金の金額は、病状に応じて50万円から3600万円です。

B型肝炎給付金を受給するためには、国を相手に訴訟を提起して、B型肝炎給付金の対象者として認めてもらうことが必要です。

このB型肝炎給付金の請求には期限があり、2027年(令和9年)3月31日までに訴訟を提起しなければなりません。

訴訟提起には証拠を収集するための時間もかかることから、できるだけ早めに準備を始めることが大切です。

B型肝炎給付金の受給対象者かどうかの判断には専門的な判断を必要とする場合がありますので、判断に迷ったら、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

まとめ

- ・B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、血液検査によって調べることができます。

- ・B型肝炎ウイルスの検査は、まずHBs抗原検査(血液検査)によって感染の有無を調べ、この検査で陽性となった場合に、専門の医療機関で精密検査を行います。

- ・HBs抗原検査は各地方自治体が主体となって実施する検査、会社の定期健康診断や人間ドックのほか、かかりつけ医など任意の医療機関で受けることができます。

- ・地方自治体が実施する検査においては、対象者(対象者の範囲は各地自治体により異なります。)は、基本的に無料で検査を受けることができます。

- ・HBs抗原検査で陽性と判定されたら、できるだけ早く肝臓の専門医(肝疾患診療連携拠点病院)を受診し、精密検査や適切な治療を受けることが大切です。

- ・一定の条件を満たす場合、公費で検査や治療にかかる医療費の助成を受けることができます。

- ・B型肝炎の感染原因が過去の集団予防接種等にある場合には、B型肝炎給付金の請求を検討しましょう。

- ・B型肝炎給付金の請求には期限があるため、できるだけ早く準備を始めることが大切です。

- ・B型肝炎給付金の対象になるのかどうかの判断に迷ったら、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。