交通事故で弁護士に依頼するメリット|慰謝料増額・費用倒れ対策を解説

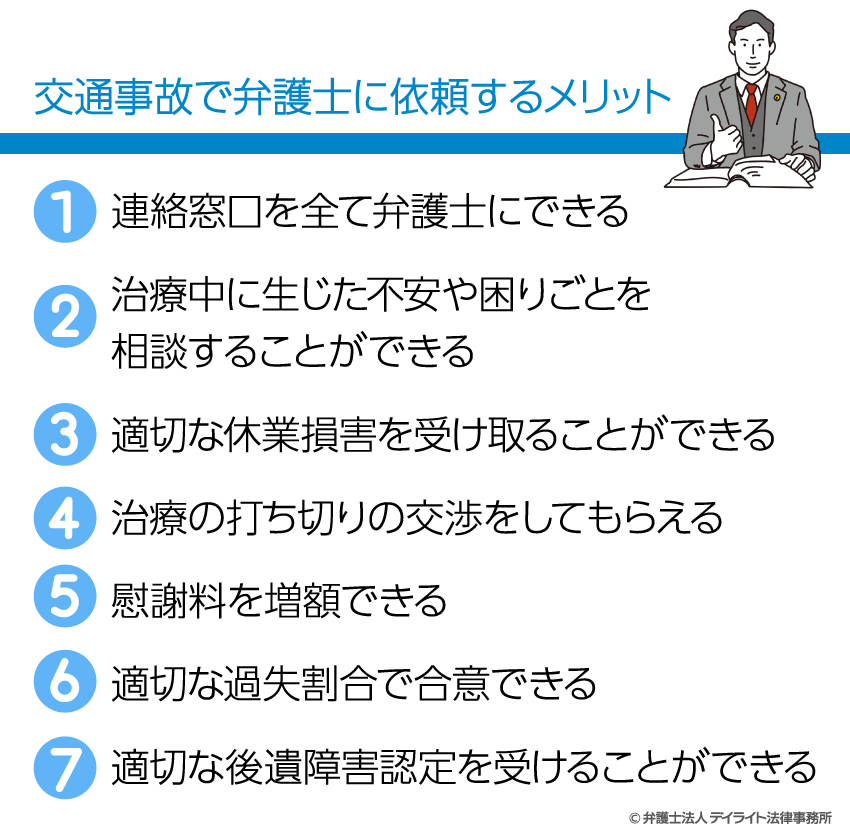

交通事故で弁護士に依頼するメリット

①連絡窓口を全て弁護士にできる

加害者が任意保険会社に加入している場合、事故後、保険会社から被害者に連絡があります。

その連絡以降、必要あるごとに保険会社から被害者に連絡が来るようになりますので、被害者はその対応をしなければなりません。

保険会社の電話が通じるのは、朝9時〜午後5時までの保険会社が多く、日中に仕事や育児・家事をされている場合、なかなか電話の対応をすることが難しい方もいらっしゃると思います。

弁護士に依頼した場合には、連絡窓口は全て弁護士となります。

保険会社から被害者への連絡は全てシャットダウンされ、相手方保険会社からの連絡は全て弁護士が対応することになります。

したがって、被害者は、都合のよい時に弁護士から報告を受ければよくなり、負担を軽減することができます。

逆に被害者から、何か保険会社に伝えてほしいこと、要求したいことがある場合にも、直接交渉する必要はなく、弁護士が代わりに保険会社と交渉することとなります。

このように、弁護士に依頼した場合には、保険会社とのやり取りによるストレスを軽減することができます。

②治療中に生じた不安や困りごとを相談することができる

交通事故の治療中には、様々な困り事や不安が生じます。

弁護士がよく質問される事柄としては、転院したい、休業損害を請求したい、後遺障害について聞きたい、過失割合に不安がある、賠償額はどれくらいになるか、いつ頃全て解決するかなど、様々な質問や相談を被害者からお受けします。

こうした質問や相談ごとが生じたときには、すぐに電話やメールで弁護士に相談することができます。

質問や相談を受けた弁護士は、被害者にアドバイスをするとともに、必要に応じて保険会社と交渉し、被害者の不安や困りごとを解消します。

③適切な休業損害を受け取ることができる

交通事故により仕事を休んだ場合、収入が途絶えてしまいますので、保険会社から休業損害を確実に受け取ることが重要です。

休業損害は、会社に休業損害証明書を作成してもらい、保険会社に提出して支払いを受けることになります。

保険会社は、休業損害証明書から休業損害の金額を計算することになりますが、その計算方法が妥当でない場合があります。

例えば、給料の1日単価を出す場合に、保険会社は過去3ヶ月分の給料の合計額を90日で除して計算することがほとんどです。

しかし、その90日には土日や祝日も含まれているため、実際の1日単価よりも少なくなります。

したがって、弁護士が保険会社に休業損害を請求する場合には、過去3ヶ月分の給料を稼働日数で除して計算します。

具体例 事故前3ヶ月の給料90万円、稼働日数60日、休業日数10日の場合

例えば、事故前3ヶ月の給料が90万円、稼働日数60日、休業日数10日の場合で考えると以下のようになります。

一般的な保険会社の計算方法

一般的な保険会社の計算方法90万円 ÷ 90日 ✕ 10日 = 10万円

弁護士が請求する場合の計算方法

弁護士が請求する場合の計算方法90万円 ÷ 60日 ✕ 10日 = 15万円

上記のように、金額が変わってくるため、休業損害を受領するにあたっては十分注意する必要があります。

また、主婦や自営業者の休業損害についても、保険会社は控えめな提示しかしないことが多いため、しっかりと交渉していく必要があります。

弁護士が交渉する場合には、できる限りの資料を集めて交渉するため、休業損害が増額することが期待できます。

④治療の打ち切りの交渉をしてもらえる

被害者にとって、最も大切なことは負傷した体を元通りに治すことです。

そのためには、適切な治療を行う必要があります。

しかし、保険会社は、事故から一定期間を経過すると治療の打ち切りの話をしてきます。

その時点で、十分な治療ができていればいいのですが、治療の継続が必要な場合には、治療を打ち切られないように交渉する必要があります。

弁護士は、治療打ち切りの打診があった場合には、被害者に治療の状況を確認し、また、主治医の見解も確認して治療を継続する必要性があることを主張します。

必要があれば、直接、主治医と医師面談を行い保険会社と交渉することもあります。

⑤慰謝料を増額できる

交通事故での慰謝料は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つの慰謝料があります。

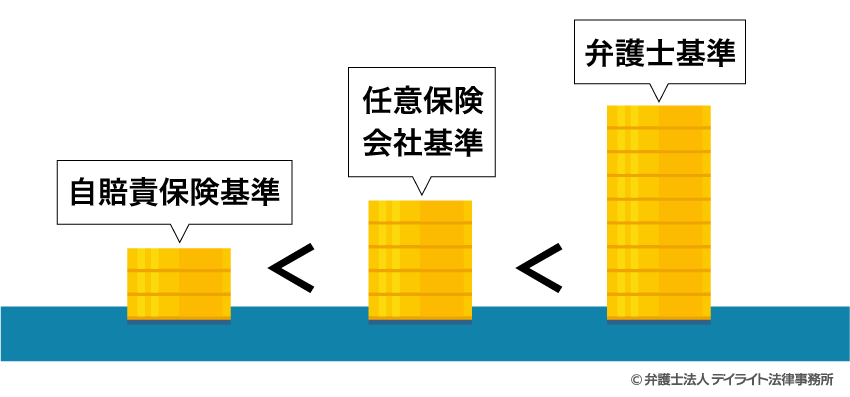

これらの慰謝料の算定については、3つの基準があります。

自賠責保険の基準、任意保険会社の基準、弁護士基準の3つです。

基準の高低は以下の順番です。

保険会社は、賠償の提示にあたって、ほとんどの場合、自賠責保険の基準あるいは、任意保険会社の基準で提示していきます。

しかし、弁護士が入っている場合には、弁護士基準を前提として交渉するため慰謝料を増額することが期待できます。

以下の表は、自賠責保険基準と弁護士基準を比較したものです。

参考にされてください。

3ヶ月通院した場合の傷害慰謝料の違い

| 自賠責保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 軽症(むちうち・打撲等) | 約2万円〜38万7000円 | 53万円 |

| 重傷(骨折・脱臼・頭部外傷等) | 約2万円〜38万7000円 | 73万円 |

※自賠責保険基準は、通院日数により金額が変動します

※弁護士基準について、通院日数が少ない場合は上記金額から減額の主張をされる可能性があります。週2回程度通院している場合には減額のリスクは小さいです。

後遺障害慰謝料の違い

| 等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 第1級 | 1100万円(1600万円) | 2800万円 |

| 第2級 | 958万円(1163万円) | 2370万円 |

| 第3級 | 829万円 | 1990万円 |

| 第4級 | 712万円 | 1670万円 |

| 第5級 | 599万円 | 1400万円 |

| 第6級 | 498万円 | 1180万円 |

| 第7級 | 409万円 | 1000万円 |

| 第8級 | 324万円 | 830万円 |

| 第9級 | 245万円 | 690万円 |

| 第10級 | 187万円 | 550万円 |

| 第11級 | 135万円 | 420万円 |

| 第12級 | 93万円 | 290万円 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円 |

| 第14級 | 32万円 | 110万円 |

※1級と2級の()は、介護を要する場合の金額です。

死亡慰謝料の違い

| 立場 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 一家の支柱 |

|

2800万円 |

| 父母、配偶者 | 2500万円 | |

|

2000万円〜2500万円 |

※自賠責保険基準について例えば、被害者に扶養する配偶者と子ども1人がいる場合は次のとおりとなります。

後遺障害に認定された場合には、後遺障害逸失利益を請求することができます。

逸失利益についても弁護士が交渉することで増額が期待できます。

⑥適切な過失割合で合意できる

相手方保険会社は、あくまで加害者側の保険会社なので、加害者側に有利な主張をしてきます。

過失割合の交渉にあたっても、加害者側の言い分を前提に割合を提示してくるため、妥当な過失割合でないことも多々あります。

しかし、過失割合の判断は、高度な専門知識を必要とするため、被害者としてはそれが妥当な過失割合なのかどうか判断できないことが多いと思います。

過失割合が争いになった場合、弁護士は、刑事記録やドライブレコーダーなどの資料を取り寄せ事故状況の確認を行い、その上で、妥当な過失割合を算定しますので、妥当な過失割合での合意することが期待できます。

⑦適切な後遺障害認定を受けることができる

後遺障害に認定された場合には、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができるため、賠償額は増額されます。

したがって、適切な後遺障害の認定を受けることは極めて重要です。

後遺障害申請の方法としては、事前認定と被害者請求の2つがあります。

事前認定は、保険会社が後遺障害申請を行う方法です。

事前認定のメリットは被害者に負担が少なく簡便である点です。

しかし、申請手続きを相手保険会社が行うため、被害者にとって有利な証拠を積極的に付けて申請してくれるということはありません。

被害者請求は、被害者が後遺障害申請をする方法ですが、資料の収集など手間がかかります。

しかし、後遺障害認定にあたって、有利になると思われる資料を添付することもできますし、自賠責保険から後遺障害認定された場合には、自賠責保険からすぐに賠償金の一部を受け取ることができます。

弁護士が依頼を受けた場合には、被害者請求の方法により後遺障害申請を行うので、適切な後遺障害認定を受けることが期待できます。

弁護士に依頼するデメリット

費用倒れになってしまう可能性がある

弁護士に依頼するデメリットとしては、費用倒れになる可能性があることです。

弁護士に依頼する場合には、弁護士費用がかかります。

したがって、その弁護士費用分よりも賠償金が増額しない場合には、弁護士に依頼することで被害者の手元に残るお金が減ってしまう可能性があります。

費用倒れにならないための方法

弁護士に回収額と弁護士費用の見通しを確認する

事故が軽微で軽症の場合には、弁護士が介入しても賠償額の増額幅が小さくなるため、弁護士報酬を支払うことで、弁護士が介入しない場合よりも手元に残る金額が少なくなる可能性があります。

したがって、依頼する前に回収額や弁護士費用の見通しを弁護士に確認されてください。

弁護士費用特約の利用

弁護士費用特約とは、弁護士に依頼した場合の弁護士費用を賄うことができる保険特約です。

この特約を利用することができる場合には、費用倒れの心配もなくなります。

弁護士費用特約は、多くの場合、上限300万円までという内容になっていますが、弁護士費用が300万円を超えるケースは、賠償額が1000万円を超えるような場合であり、多くの事故では上限を超えることはありません。

骨折や脱臼などが無いむちうちの場合に、上限を超えるということはまずないでしょう。

弁護士費用特約は、契約している本人だけでなく、同居している家族なども使用することができるので、事故に遭った場合には家族の保険内容を確認することをお勧めします。

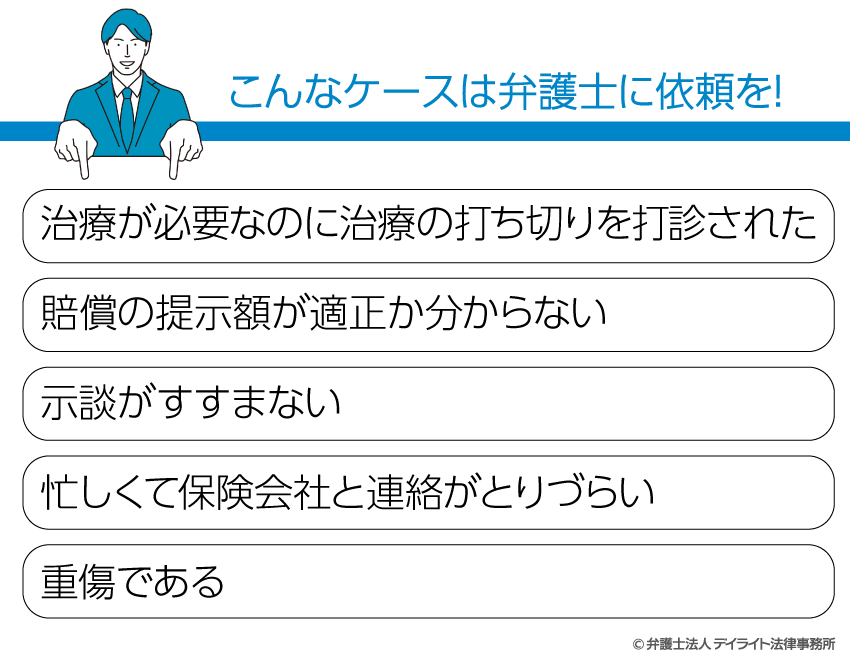

弁護士に依頼したほうがいいケース

治療が必要なのに治療の打ち切りを打診された場合

治療を継続する必要があるにもかかわらず、保険会社から治療費対応の打ち切りを打診された場合には、安易に同意せず、保険会社と十分に交渉する必要があります。

被害者が保険会社に治療費を請求できるのは、「症状固定」までです。

したがって、症状固定に至っていないことを保険会社に説明して納得して貰う必要があります。

症状固定に至っているかどうかは医学的判断を含み、被害者個人で交渉することは簡単ではありませんので、弁護士にご相談ください。

賠償の提示額が適正か分からない

保険会社も営利会社なので、できる限り賠償額は低額に抑えようと交渉してきます。

したがって、保険会社からの最初の賠償提示が適正な賠償額である可能性は、ほぼないと思って頂いた方がいいでしょう。

保険会社の提示を鵜呑みにすることなく、示談する前に、保険会社から提示された内容を弁護士に見せて、適正な損害額を算定してもらいましょう。

示談がすすまない場合

示談交渉を始めても、保険会社の対応が遅かったり、保険会社の説明に納得がいかず、示談交渉が長引くことがあります。

また、加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者本人と交渉する必要があるため、なかなか示談交渉が進まないことがあります。

こうした場合に、そのまま示談交渉を放置していると消滅時効にかかり加害者側に何の請求もできなくなる可能性があります。

示談交渉に行き詰まった場合には、早めに弁護士に相談されてください。

必要に応じて、消滅時効を中断させるなどの措置をとるなど、適切な措置を取らなければ取り返しがつかないことになってしまいます。

忙しくて保険会社と連絡がとりづらい場合

上記したとおり、弁護士に依頼した場合には、全て弁護士が保険会社の交渉窓口となり対応することとなります。

日中は、仕事や家事・育児で手が離せない方は、弁護士に依頼して交渉窓口とすることを検討されてください。

重傷である場合

事故により重症を負った場合には、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。

早い段階で弁護士に依頼されることで、治療期間中から継続的に弁護士からアドバイスを受けることができます。

また、適切な後遺障害の認定を受けることができるように、弁護士において後遺障害申請に必要な書類を収集し申請することもできます。

重症の場合には、賠償額が高額になり、適切な賠償額の計算も複雑になります。

適切な賠償額を得るためにも弁護士にご相談ください。

弁護士に依頼するタイミング

弁護士に依頼するタイミングは、事故に遭ってから示談するまでの間であれば、いつでも依頼することができます。

もっとも、過失割合の交渉は、事故後、間もなく行われることもありますし、治療中の対応が後遺障害の認定に影響することもありますので、依頼のタイミングとしては、できるだけ早い段階で依頼されたほうがいいでしょう。

依頼すべきかどうか判断つかない場合には、弁護士に相談して依頼すべきかどうか意見をもらうことをお勧めします。

交通事故問題を任せる弁護士の選び方

日常的に交通事故案件を取り扱っている弁護士であれば交通事故賠償実務の知識やノウハウが蓄積されていますので、交通事故問題を依頼するのは、交通事故問題を数多く扱っている弁護士に依頼された方がいいでしょう。

また、弁護士に実際に相談されて相性が合うかも確認された方が良いでしょう。